紅色文化是上海城市文化的重要組成部分。上海有中共一大、二大紀念館等革命遺址,更曾有一批追求進步的文化人,從事著革命文獻的撰寫、出版、收集等工作,收購、收藏了許多紅色出版物,為保存、傳播和研究我黨革命歷史,提供了第一手的翔實史料。我曾與幾位文化老人交往,聽他們講述當年上海的紅色出版及對此搜集的往事,聽得津津有味。雖然這些老人已先后作古,但生動故事卻可載入史冊,熠熠生輝。

千辛萬苦覓珍本

在上海舊書業中,早期有兩位與我交往較多的老人。一位是社科院文學研究所的陳玉堂先生,他長期研究近現代名人的筆名和別名,出版了《中共黨史人物別名錄》《中國近現代人物名號大辭典》等。當時,陳老家住在西藏南路原東台路古玩市場一隅,我每次逛完古玩街,就去陳老府上小坐,還把剛從舊書攤上淘來的書獻寶一樣,拿給他過目,真是“關公面前舞大刀”。他往往掃一眼,笑一笑。我明白了,幾本破書是不入陳老法眼的,什麼樣的珍籍槧本他沒見過啊!

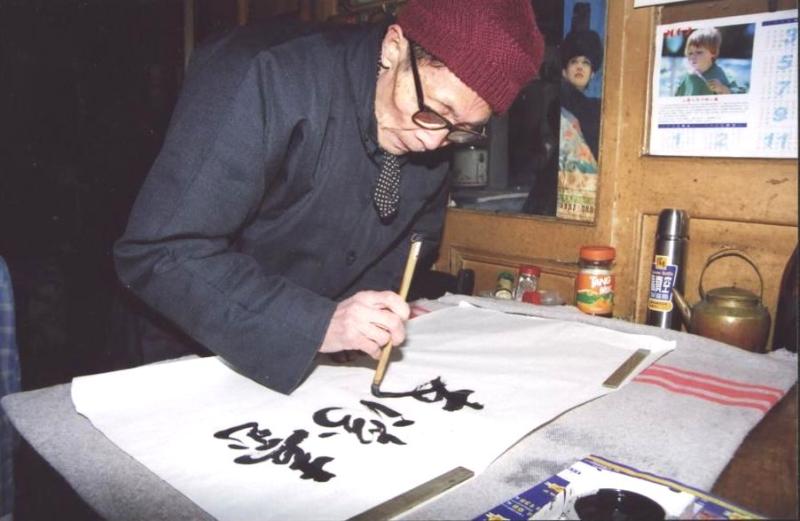

陳玉堂先生在寫字

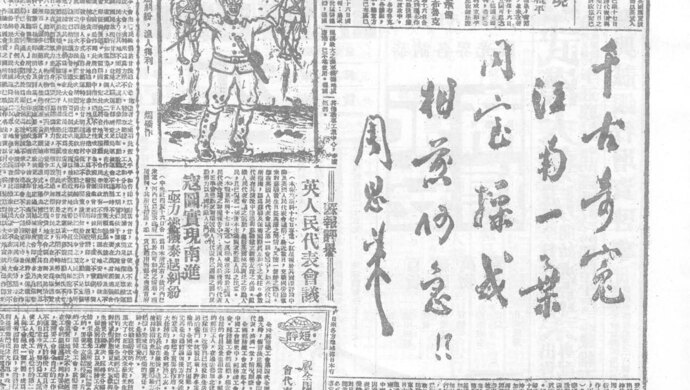

陳老是開舊書店出身,后來公私合營進了上海古舊書店(上海圖書公司前身),專職收購各類舊書。他走南闖北,邊遠省份,窮鄉僻壤,都留下過他尋書的足跡。有一次,他去重慶出差收購圖書,見不少市民帶著各種舊書和舊報刊來換錢。可是,有一個中年男子來到陳老面前,說他不是來賣舊書的,而是來捐贈或交換圖書的。此人手上拿的是一張難得一見的舊報紙,陳老定睛細看,是一份《新華日報》,出版時間為1941年1月18日。此前一天,發生了震驚中外的“皖南事變”,第二天即18日,周恩來的題詞:“千古奇冤,江南一葉,同室操戈,相煎何急!?”刊登在我黨主辦的這份報紙上。出報當天,國民黨聞訊后出動大批特務, 到各書報攤上強行收去這份《新華日報》,看到群眾手中拿著這份報紙,就蠻橫無理地一把奪去,誰稍有反抗,就會遭到毆打。所以,這張報紙流入社會很少,顯得非常珍貴。捧著此報,陳老對來人說:我們不便接受捐贈,如要換書倒是可以的,請問你喜歡什麼書。出乎陳老意料的是,這位讀者說,隻要換幾本兒童的書刊就可以了。聽后,陳老連說好好,盡快就辦。第二天,陳老就找了八本《兒童時代》和六本《連環畫報》,一起交到讀者手上。以刊易報,他把一份珍貴的《新華日報》收下,當晚以雙挂號火速寄往上海。為此,《人民日報》還登過《可貴的有心人》一文,稱贊這一事跡。

陳玉堂著《中共黨史人物別名錄》書影

1959年的一天,陳玉堂由蘇北返滬途經無錫,在當地一家古舊書店的倉庫內,看到一堆泛黃的舊雜志,起先以為只是一般的舊刊,就拿起隨便翻翻。這一翻,讓陳玉堂驚喜不已。因為他看到署名“潤之”的文章,想起曾經做過卡片,知道毛澤東用過的幾個字號中,有這個名字。經考証,得知毛澤東1920年在上海,曾與傅熊湘、彭璜組織過“平民通訊社”,並出版《天問》周刊。此刊十六開鉛印,右上角印“天問”兩字,有意引用戰國屈原的《楚辭》句(意為對“天”的質問)。傅熊湘早年參加南社,后任湖南省立中山圖書館館長,卒於蕪湖。彭璜於1921年參加共產黨,新民學會會員,亦湖南人。陳玉堂趕緊將這些刊物悉數收進,一點正好是全套二十四號共二十三本,其中四、五兩號為合刊,由天問周刊社編輯,地點是“上海霞飛路277E”。最后一期上寫著一則啟事:“本報編輯同人先后因事回湘,自下周起暫停一月。”這全套《天問》雜志極其珍貴,屬國家一級革命文物,現藏於上海革命歷史博物館。這一重要發現,使陳玉堂在業內外聲譽鵲起。

西門有個謝旦如

丁景唐是著名學者,也是著名出版家,以研究瞿秋白及“左聯”五烈士為主。在他生前,我是他在永嘉路慎成裡家中的常客。他年輕時還是一個詩人,出版過詩集《星底夢》。有一次,他對我說:“知道謝旦如這個人嗎?”見我一臉茫然,他接著說:“是個詩人,湖畔詩社的成員,曾有詩集《苜蓿花》出版,后來開過西門書店。新中國成立后是上海魯迅紀念館首任副館長(主持工作,館長空缺)。可惜58歲英年早逝,文化局領導方行主持追悼會,我作為出版局副局長在會上致悼詞,對這位好友的一生作了實事求是的評價。現在很少有人知道他了,其實不該忘記他的。”

謝旦如肖像

我孤陋寡聞,那時真的不知謝旦如其人。后來聽丁老講多了,就漸漸對他的事跡有所了解,敬佩他一生從事進步文化事業,開設書店,出版進步書刊,更為重要的是,保護了許多重要的革命文獻。他出生在上海的富商家庭,卻無紈绔子弟的惡習。父親謝敏甫是上海福康錢庄的經理,他13歲時父親就去世了,早早到錢庄做了個學徒。受五四精神影響,讀了新文化書刊,先后就讀惠靈英文學校、東南高等師專、南方大學、國民大學等,與應修人等創辦“上海通信圖書館”,任執行委員之一,惲代英任監察委員。他還擔任《上海通信圖書館月報》的編輯,推薦進步書刊,傳播新文化新思想。1929年,在南市紫霞路68號(歷史保護建筑董家渡天主堂旁,樓上樓下三進三出,這裡原是他父親的藏書樓),他與友人周全平、徐耘阡、孟通如合辦西門書店,還有附設的上海書報郵售社和書店樓上的西門咖啡座等。

1931年5月,在嚴酷的白色恐怖下,馮雪峰送剛印出的《前哨》第一期到茅盾家,和正避居在茅盾家的瞿秋白初次見面。當時,瞿秋白需要一個既安全可靠又能較長時間居住的處所。馮雪峰馬上找了謝旦如,向謝說明了這一情況,謝毫不猶豫地應承下來,在自己的住處內,理出一間較為隱蔽的住房,請瞿秋白、楊之華夫婦居住。為了安全起見,謝還在報上登出一則余屋招租的廣告。而后,瞿秋白化名林復,稱自己剛從鄉下來上海需要租房,就住進了謝家南市紫霞路68號。為了確保瞿秋白夫婦的絕對安全和安靜,謝旦如謝絕了一些文朋詩友的上門聊天,把樓房關嚴。即使對自己的母親和妻子也守口如瓶,不吐露半點風聲。

《前哨》創刊號

他就這樣,冒著生命危險,以這個西門書店為掩護,讓瞿秋白夫婦在此避難,安全地住了近兩年時間。在這裡,瞿秋白與魯迅會面,從而建立了深厚的革命友情。在這裡,瞿秋白領導了“左聯”的工作。也在這裡,瞿秋白廣泛閱讀和介紹馬列主義理論和蘇聯文學作品,撰寫了許多光輝的戰斗篇章,為后人留下了一份極其珍貴的革命遺產。這些,都與謝旦如對瞿秋白同志的有力保護是分不開的。這裡,也為共產黨人應修人、馮雪峰、樓適夷等人往來提供聯系工作的方便。這個西門書店,其實就成了我黨的一個秘密聯絡點。后來他又以霞社名義,根據他保存的瞿秋白、方志敏烈士的遺稿,出版了《亂彈及其他》。不久,又用同一名義,將方志敏的手稿《清貧》《可愛的中國》合在一起,以《方志敏自傳》一書印行出版,以這種方式預防珍貴文獻遭意外或被淹沒的危險。上海解放后,他通過馮雪峰,把經過萬般艱辛收藏保管下來的瞿秋白、方志敏烈士的遺稿,還有胡也頻烈士等人的手稿及革命書刊、文獻資料等三十余件,全部交給黨中央機關及上海魯迅紀念館。丁老回憶說,他自己20世紀50年代在出版局工作時,曾倡議影印革命文獻資料,得到過謝旦如的熱心幫助,將其珍藏的海內孤本《前哨》《文學導報》等無償提供給出版社作為影印母本。其風格之高尚,精神之可嘉,當是后人學習的楷模。

方志敏遺著《可愛的中國》

華夏書店巧周旋

我知道,許覺民先生(筆名潔泯)是著名的文學評論家,曾任北京中國社科院文學研究所所長、《文學評論》主編。有一次,他與袁鷹來上海走親訪友,我得以叨陪,才知道他們都是老上海,並且,許老很早就從事進步書店工作了。

抗戰勝利后,國民黨對進步文化的圍剿並沒有一絲的放鬆。剛剛在上海重慶南路復業的生活書店,依然舉步維艱。在黨的指示下,生活書店轉為隱性經營,即成立多家不打“生活書店”招牌的小書店,靈活經營進步書刊。生活書店經周密安排,與1926年入黨的地下黨員韓近庸合辦一家書店,就開在韓家南京路繁華區附近的一條小路上,名叫華夏書店,黨組織還派許覺民任該店副經理,協助經理韓近庸工作。書店的主要任務是出版革命書刊,用各種名義如“拂曉社”“丘引社”“燕趙社”等,出版了《新人生觀》《整風文件》《北行漫記》等圖書。這些書稿主要是生活書店總編輯胡繩通過黨組織從解放區帶出來的。

許覺民回憶錄

這家經營進步讀物的華夏書店,從沒太平過。開業第一天,門口就來了幾個警察特務,進店東翻翻西查查,開口就要找經理談話,實在找不出差錯,隻得悻悻而去。過幾天,書店重印了《民主》周報,門上張貼出重慶出版的《新華日報》,又引起敵人的注意,門前不三不四的便衣多了起來,還對前來閱讀和買書的讀者進行盯梢跟蹤。除時政類進步讀物外,華夏書店還出版了不少進步作家的文學作品,如沙汀小說集《播種者》,艾蕪中篇小說《我的旅伴》等。而出版茅盾的小說《腐蝕》,就沒有那麼順利了。在國民黨查禁沒收的書目中,就列有茅盾的這部小說。印刷出版費都已先期投入,書卻無法發行,遭此打擊,書店的經濟更陷於困境。無奈之下,隻得商請香港生活書店,把余書一千多冊運往香港發售。可在碼頭准備裝運時,遭國民黨憲兵搜查,《腐蝕》及其他一些進步圖書,全部被沒收。敵人還揚言,其中必有“共黨”,把這批書的代辦人扣了下來,還要追查托運者的根底,找出“潛伏的人”。面對險象環生的經營環境,書店果斷決定,一方面把所存進步書籍全部在店內清理收藏起來,以防不測。另一方面,商請熟人出面,與敵人周旋,最終妥善解決了此事。

許老先生與我說起往事,神態是那麼平靜,仿佛是在說別人的舊事。其實,處處小心提防,是他那些年工作的狀態。他工作的華夏書店作為黨的進步出版陣地,他的責任之重,隻有他自己心裡明白。可他不怎麼多談自己。他接著說:“華夏書店的經理韓近庸是老黨員,革命意志堅強至極,真是不容易啊!”韓近庸是我黨追求革命的文化人,熱情愛國,為人耿直,遇事不怕險,敢擔當。一次,成都路上來了警察,突然從后門搜查書店,查抄了一些他們認為的禁書。韓先生憤憤不平,立刻關閉店門,並在門上貼出告示:“本店昨遭警察非法搜查,沒收書刊,經濟虧損,職工生活遇到困難。國民的言論和出版自由何在?本店被迫停業,希廣大讀者諒解!”以此抗議國民黨,立即被警察局傳訊,還被拘捕一段時間。此后,書店更加引起敵人的注意,黑名單上已有韓近庸的名字。有好幾次,韓家后門的成都路上警車呼嘯,韓先生趕緊奔上三樓露台,跨入鄰居的露台,找個角落躲避。警察找不到人,對韓妻一頓謾罵,韓妻謊稱韓已去香港經商。還有一次,已經應付過去了,敵人又殺了個回馬槍,折騰了一夜仍無果而返。到了黎明,韓妻才敢把韓先生叫下樓。他趕緊到許覺民家通報情況,許也覺得事情嚴重,必須先躲一躲。就安排韓先生到他的無錫老家鄉下暫住幾天,然后給他買機票,到香港的生活書店避難。

華夏書店關閉后,員工被安排到生活書店其他幾個外圍機構暫渡難關,一些進步書刊也打包運往香港銷售。由於形勢更加險惡,此地不宜多留進步書籍。如一本《四八烈士紀念文集》(紀念秦邦憲、葉挺、王若飛等飛機遇難事),是群眾雜志社委托韓代為發售的,他小心保管,卻在運輸途中被敵人發現,幸好人員沒有傷亡,只是損失了一些書。

上海解放后,華夏書店也公私合營了,最終並入新華書店系統。韓先生前往北京,在新華書店北京總發行所工作。可惜的是,他在“文革”中含冤而死。許覺民邊說邊感嘆:“韓近庸名不見經傳,卻是黨在上海出版戰線上的一名堅強戰士。我們永遠懷念他!”

掃描關注上海頻道微信

掃描關注上海頻道微信

掃描關注上海頻道微博

掃描關注上海頻道微博