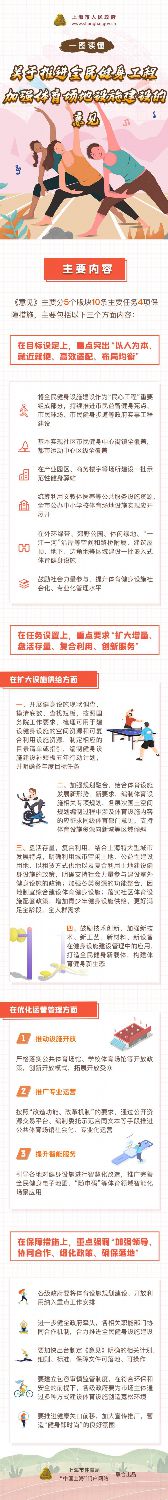

摘要:力爭實現全市公辦中小學校體育場地設施應開盡開等等。

未來五年,生活在上海的市民會發現,身邊的健身場所越來越多,人均體育場地面積逐步提高,智慧體育運用越來越廣泛。上海市政府辦公廳近日印發《關於推進全民健身工程加強體育場地設施建設的意見》,提出的目標是:優化完善15分鐘社區生活圈。

到2025年,上海人均體育場地面積達到2.6平方米左右﹔基本實現社區市民健身中心街鎮全覆蓋,都市運動中心區級全覆蓋﹔在產業園區、商務樓宇等場所建設一批示范性健身驛站﹔力爭實現全市公辦中小學校體育場地設施應開盡開等等。

以下是《意見》主要內容:

總體目標

圍繞構建“處處可健身”的高品質運動空間、倡導“天天想健身”的現代化生活方式、培育“人人會健身”的高水平健康素養,實施全民健身工程,補齊市民身邊的健身設施短板,優化完善15分鐘社區生活圈。到2025年,實現本市社區、園區、校區、商區、農村和城市公共空間等區域的健身設施數量持續增加,布局配置更加均衡合理,資源利用更加充分高效,人均體育場地面積達到2.6平方米左右。

——持續推進市民益智健身苑點、市民健身步道等為民辦實事項目建設﹔基本實現社區市民健身中心街鎮全覆蓋,都市運動中心區級全覆蓋。

——完善職工體育健身設施,在產業園區、商務樓宇等場所建設一批示范性健身驛站﹔統籌利用文教體醫養等公共服務設施資源,力爭實現全市公辦中小學校體育場地設施應開盡開﹔加強美麗鄉村體育健身設施建設,利用率不斷提高。

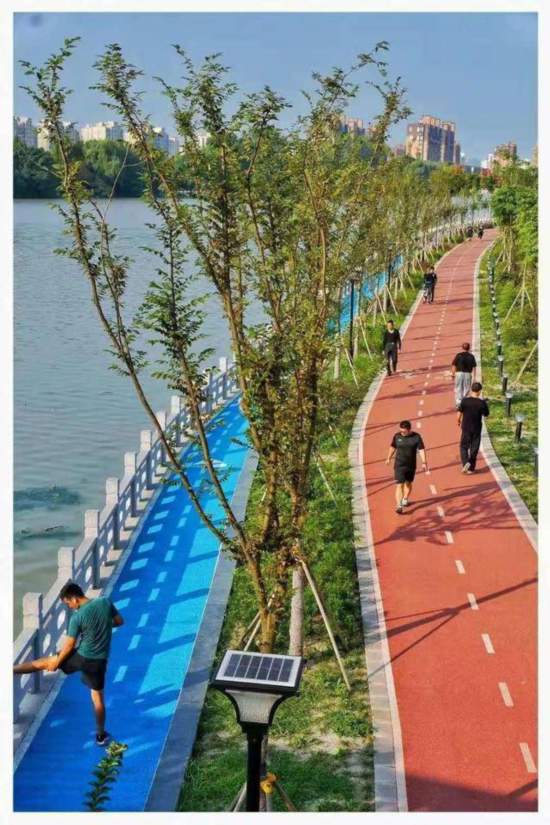

——加強土地集約利用,因地制宜、見縫插針,在外環綠帶、郊野公園、休閑綠地、“一江一河”沿岸等空間和路橋附屬、建筑屋頂、地下、邊角地等區域建設一批嵌入式體育健身設施。

——支持社會力量以多種方式參與體育健身設施的建設和運營,體育健身設施社會化、專業化管理水平明顯提升。

擴大設施供給

(一)制定行動計劃。各區政府做好本地區健身設施現狀調查,梳理可用於建設健身設施的空間資源和可復合利用設施資源,制定並向社會公布可用於建設健身設施的非體育用地、非體育建筑目錄或指引﹔結合“十四五”相關規劃,於2021年6月底前摸清健身設施建設短板,完成編制健身設施建設補短板五年行動計劃,並明確各年度目標任務。市體育部門牽頭制定全市新周期全民健身實施計劃。

(二)加強規劃融合。市體育部門結合體育設施發展新形勢、新要求,會同市規劃資源部門編制體育設施相關專項規劃,支持體育設施資源向新城、大型居住社區、產業園區等傾斜,打造高品質體育服務設施集群。各區政府和市規劃資源部門在各層次國土空間規劃編制過程中,要充分銜接體育設施相關專項規劃,涉及體育設施內容的,征求同級體育部門意見。

(三)盤活存量資源。市體育部門會同市規劃資源、住房城鄉建設管理、民防等部門出台利用城市空閑區域和地下空間建設臨時體育健身設施的實施細則。社會力量可申請利用尚未明確用途的城市空閑土地、儲備建設用地或者已明確為文化體育用地但尚未完成供地的地塊建設臨時性室外健身設施,使用時間一般不超過2年,且不能影響土地供應。

(四)倡導復合利用。加強健身設施和城市文化娛樂、養老、教育、商業等其他服務設施功能整合,加快出台都市運動中心、職工健身驛站、長者運動健康之家、智慧健康驛站等復合型體育場所建設標准。相關部門和區在“一江一河”、生態空間、郊野公園等建設中,因地制宜綜合建設體育健身設施,建設過程中征求同級體育部門意見。支持體育公園建設,打造全民健身新載體。統籌體育和公共衛生、應急避難(險)設施建設,推廣公共體育場館平戰兩用改造,在公共體育場館新建或改建過程中預留改造條件,強化其在重大疫情防控、應急避難(險)方面的功能。

(五)鼓勵技術創新。加強新技術、新工藝、新材料、新設備在健身設施建設管理中的應用。探索建設符合環保和安全等要求的氣膜結構健身館、裝配式健身館,支持建設多功能、多用途、可轉換的室外健身設施。鼓勵有條件的體育場所導入大數據、雲轉播、VR、AR等科技元素,構建體育健身新生態。

(六)落實社區配套。新建居住小區按照有關規劃、建設標准配建社區健身設施,並與住宅同步規劃、同步建設、同步驗收、同步交付,在相應環節征求同級體育部門意見,不得挪用或侵佔。社區健身設施未達到規劃要求或建設標准的既有居住小區,須結合城市更新、老舊小區改造,統籌建設社區健身設施。不具備標准健身設施建設條件的,鼓勵靈活建設非標准健身設施。增加青少年社區健身設施供給,更好滿足全齡段、全人群需求。

(七)支持社會參與。鼓勵各區在符合國土空間規劃的前提下,以租賃方式向社會力量提供用於建設健身設施的土地,租期不超過20年。鼓勵社會力量在存量用地新建、改建過程中綜合建設體育設施,可參照城市更新相關政策給予建筑面積獎勵。社會力量投資建設的室外健身設施在符合相關規劃要求的前提下,由各相關方協商依法確定健身設施產權歸屬,建成后5年內原則上不得擅自改變其產權歸屬和功能用途。

優化運營管理

(八)推動設施開放。嚴格落實體育場館向社會開放各項要求,完善體育場館公益性開放補助政策。各區積極為學校體育設施向社會開放創造條件,鼓勵採取委托等方式,由專業機構集中運營區域內學校體育設施,促進學校體育設施開放。充分挖掘體育場所內部潛力,通過空間共享、錯時利用等,創新開放模式,拓展開放受眾。

(九)推廣專業運營。按照“改造功能、改革機制”的要求,推進公共體育場館社會化、專業化運營。規范委托運營模式,制定公共體育場館委托運營示范合同文本,通過公開資源交易平台選擇運營主體,在保証公益性的前提下充分發揮公共體育場館應有的社會效益和經濟效益。支持場館以體為主、復合經營,推行體育設施設計、建設、管理和運營一體化。

(十)提升智能服務。加快全民健身場地設施智能化改造升級。推進體育公共信息服務平台建設,完善全民健身電子地圖,逐步覆蓋全市各類公共體育場館、學校體育設施、經營性體育設施,為市民提供查詢、預訂等便利服務。全面推行“隨申碼”在場館預約、身份認証和安全管理等方面的應用。

保障措施

加強組織領導。各級政府將體育設施規劃建設、開放利用納入重點工作安排,進一步健全政府牽頭、各相關職能部門協同合作機制,強化體育、發展改革、規劃資源、住房城鄉建設管理、財政等部門職責,合力推進全民健身設施建設。

促進政策落地。各級政府、各部門加快制定出台文件明確的相關計劃、細則、標准,完善各類引導和鼓勵政策,促進社會力量建設和運營體育設施。市體育部門會同相關部門定期對公共體育場館開放程度、使用率、服務對象滿意度等情況開展評估督導。

包容審慎監管。建立包容審慎監管制度,在符合環保和安全的前提下,各級政府為市場主體通過多種方式建設體育設施創造寬鬆環境。體育、規劃資源、應急、住房城鄉建設管理、城管執法等部門加大健身設施建設審批領域放管服改革力度,充分利用“一網通辦”平台,協調優化審批程序,提高審批效率。

加強宣傳推廣。各級政府充分發揮體育健身對形成健康文明生活方式的作用,推進健康關口前移,講好體育健身故事,不斷提升市民體育健身素養。及時總結健身設施建設管理的成功做法和有益經驗,加大推廣力度,營造“健身即時尚”的良好氛圍。

(文內插圖:上海發布、上海體育、海沙爾、上觀新聞 等)

掃描關注上海頻道微信

掃描關注上海頻道微信

掃描關注上海頻道微博

掃描關注上海頻道微博