人民網上海12月5日電 公益是這個時代溫暖有愛的美好力量,志願者們也在各自領域支持著社會發展。作為一家專業心理公益機構,上海惠迪吉公益人心理關愛中心於疫情后開展了“公益人、志願者、社工現狀及需求調查”,這也是該機構自2011年以來開展的第三次同類調查。

本次調查以在線問卷及深度電話訪談形式開展,從工作價值感、工作動力、心理狀態、困惑渴望等四個維度入手,調查對象包括公益機構(團隊)領導或管理人員(簡稱:公益人)、志願者及社工三類人群。截至2020年8月,共收到有效問卷392份、結構性電話訪談記錄37份,涉及上海、廣東、湖南、江蘇、浙江、北京、河北、湖北、內蒙古、寧夏等十四個省(市)的公益機構(團隊),服務領域囊括了社會生活的諸多方面,主要有關愛兒童、青少年,關愛服務老年人,社區服務,社會救助等。

工作價值感高,工作熱情有待提升

76.5%的受訪者對自己從事的公益志願、社會服務有著較高的價值感,隨著年紀的增長,工作價值感亦逐步提升。當問及“做公益、志願或社會工作最大的價值是什麼”時,“助人自助”、“服務社會”是其中的關鍵詞。廣東一家公益組織的一名男性志願者就表達說:(希望)共同構建社會上人與人之間信任與互助的氛圍,使各類人群都能獲得成長與發展﹔也有公益人分享:覺得在做一些微小而美好的事。不過,仍然有四成的受訪者表示自己的工作熱情有所下降,希望得到更多支持。浙江某應急救援隊負責人就表達說:“由於救援服務的特殊性質,很多志願者成員一開始充滿熱情,但無法堅持,會脫落,沒有持續性,怎麼樣讓成員的這份熱情持續下去?”

工作動力多元,社工更關注外部反饋

對於公益志願、社會服務者而言,他們的工作與人密切相關,需要投入的精力與情感能量是非常大的,他們如何看待他們的工作,什麼是推動他們前行的動力是值得關注與了解的。

當被問及“持續從事公益志願服務、社會工作的動力”時,64.8%的被訪者認為“自己在過程中可以不斷學習、成長”。而有超過五成的受訪者認為公益“是一件有價值的事情,是自己的夢想”。 對於社工來說“服務對象的良好反饋與由衷感謝”是他們工作動力中非常重要的部分,有52.9%的社工選擇這一選項。從現有數據來看,除了成長的需要,公益人及志願者更傾向於價值層面的動力,社工則更注重服務對象的反饋及同事關系的融洽。

圖1:三類人群的工作動力(排名前四)

生活幸福感有待提升,心理支持必不可少

當邀請受訪者為自己的生活狀態打分時,僅有15.8%的受訪者給出滿分,而74.2%的受訪者存在不同程度的睡眠問題。相對而言,社工心理狀態的各項指標較低。面對心理困擾時,受訪者們更傾向於自我成長,31.9%的受訪者表示自己需要不斷學習,其中公益人學習的意願最為強烈,而尋求社會支持也是重要的選擇,社工選擇社會支持的比例最高。

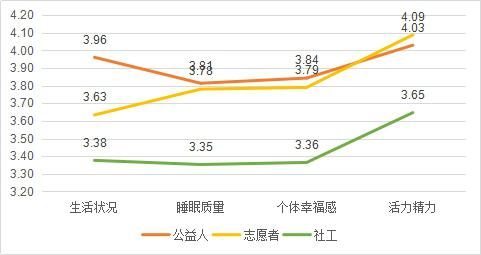

圖2:三類人群的心理狀態(滿分5分)

渴望提升公益效能,關注心理建設能力

對於從事公益志願、社會服務的受訪者來說,他們在工作中同樣會遇到困擾,最為困擾他們的是“知道有許多人需要幫助,但是自己能力、精力有限”,有50.0%的受訪者有這樣的苦惱﹔“亟需提升自己與人心與心溝通的能力”(29.8%)、“服務對象還需要心理關愛,但這類的專業支持較少”(29.6%)、“志願服務、社會工作中,有時會超出志願或服務范圍,很無奈”(28.6%)則是緊隨其后的幾類困境。

如何提升公益效能則是他們在實現公益的價值中最為渴望得到支持的部分(佔比50.8%),公益人這方面的需求最為迫切﹔“與人心與心溝通的能力”也是受訪者的關注重點(50.3%)﹔“自身心理建設的能力”是社工們最為關注的方面(55%)。

調研對象中,江蘇省徐州市心緣志願者服務中心發起人鄭學軍從事公益已經超過20年,他的團隊主要是為殘障人士服務,做過文化、生活服務等領域很多項目。隨著工作不斷深入,他發現殘障人士除了需要生活物質方面的幫助外,更渴望得到社會的理解和尊重,希望自己的人生有價值。但是如何實現這個目標,不僅很多殘障人士內心是很迷茫的,作為公益人的他,也同樣困惑,面對這一瓶頸,他表示需要的不僅僅是理論性學習,更渴望能找到直達對方心靈,從內在真正幫助到殘障人士的方法,同時提升公益效能、更好地開展心理建設的路徑也是他的需求所在。

一家老人心靈呵護中心的負責人也同樣希望提升公益效能,她分享說:組織內部會出現一些溝通障礙和不必要的矛盾(比如分工合作方面),造成不必要的耗損,希望團隊成員骨干成員提升組織凝聚力,也希望提升團隊成員的格局,不計較個人的得失,更好地為老人服務。

受訪者們還不約而同地提到了對受助者開展心理支持的迫切性:浙江和重慶兩地社會服務工作中心的志願者都表達老人很缺心理關愛,但是通常的聊天很難讓他們敞開心。廣西的一家主要從事青少年關愛的公益組織機構負責人則分享說:孩子們外表很陽光,但心靈這塊的確有一些是欠缺的。上海一家社會組織服務中心的負責人還困惑於如何給到團隊社工以心理支持。

總體看,提高公益效能、提升與人溝通的能力、開展自身心理建設是受訪者最渴望得到支持的三大部分。

圖3:三類人群渴望提升的能力

調研數據及深度訪談呈現出,公益志願、社會服務者雖然面臨著諸多困難與各種新情況,自身心理狀態也有待提升,但他們從事相關事業的熱情依然飽滿,其中志願者的工作熱情在三類人群中最為高漲,這也正體現了志願精神的可貴。受訪者們則渴望提升公益效能、提升心理關愛的能力。

公益人、志願者、社工一直在社會民生一線給出愛與力量,如何提高他們的心理健康水平和助人技能,如何幫助他們提升公益項目內涵和公益效能,也同樣需要得到更多關注。因為公益人、志願者、社工的成長,意味著更多群體和家庭可以因此得到更深的祝福和幫助,也意味著他們可以成為疫情后提升社會免疫力,成為社會心理重建的有生力量。

(來源:上海惠迪吉公益人心理關愛中心 作者:孫小靜)

(注:根據中國志願服務網統計,截至2020年12月5日,全國實名志願者總數達1.93億。根據民政部發布的社會組織數量信息(來源:《中國社會組織報告(2019)》),截至2018年底,全國共有社會組織81.6萬個。)

掃描關注上海頻道微信

掃描關注上海頻道微信

掃描關注上海頻道微博

掃描關注上海頻道微博