摘要:展望“十四五”,上海市民對於“一網通辦”這張網還有怎樣的期許?

11月20日,國務院政策例行吹風會上透露,“証明事項告知承諾制”將在全國推行。這意味著市民辦事時將不再需要提供大量証明材料,“准備材料跑斷腿”的情況進一步得到緩解。上述消息發布后,網友紛紛點贊。

近年來,上海也持續開展“減証便民”行動。依托於“一網通辦”這個政務服務品牌,上海正以“高效辦成一件事”為導向,加快部門信息共享、簡化辦事辦証流程。兩年多來,“一網通辦”接入事項已達2341個,其中超過80%具備全程網辦能力,累計辦件量超過6000萬件。

展望“十四五”,上海市民對於“一網通辦”這張網還有怎樣的期許?

“醫保轉移接續竟要3個月?”——辦事繁瑣希望盡快上“網”辦

趙先生兩年前從福建來上海定居,此前他在福州、廈門兩地工作過。近日就醫時,他想到要將兩地的醫保余額都轉移到上海。為此,他在一網通辦“隨申辦”客戶端搜索醫保事項,發現模塊內並無外地醫保轉移功能。於是他致電12345上海市民服務熱線咨詢,了解到醫保轉移接續仍要線下辦理。由於系統暫時沒有升級,目前隻能一次辦理一個地方的醫保轉移,且每次流程耗時3至6個月。

“既然材料齊全,為何不能一次性辦理?”趙先生認為,醫保轉移手續所需材料十分簡單,主要耗時是在與外省市對接的過程中,那麼完全可以通過“隨申辦”,利用人臉識別驗証身份,上傳紙質憑証,不用再去現場辦理。據他了解,臨近省市在此項業務上已實現同時辦理多筆接續業務,希望上海也能及時升級、更新服務,這對來滬就業、常駐外地的員工來說尤為重要。

11月24日,記者來到浦東醫保事務中心辦事大廳。在各自助辦理櫃台和公示欄上都能看到“轉移接續、就醫關系異地轉移”服務。剛辦完手續的丁先生告訴記者,他的愛人退休前在浙江台州工作了3年,想把當時的社保和醫保都轉移到上海。為此,他已托台州當地的朋友准備材料郵寄到滬。“提前打電話咨詢了,說必須到窗口辦理,隻能請假過來辦。如果以后能網上辦理,再好不過。”

△浦東新區醫療保險事務中心辦事大廳。

基本醫療保險關系轉移接續,指的是參保人跨地區流動就業時把原就業地的基本醫療保險繳費年限及個人賬戶轉移到新就業地。本市自2015年1月開始提供相關業務辦理。據介紹,浦東辦理點今年以來約有2000多人來辦理醫保轉移接續業務,承擔了全市近五分之一的醫保轉移業務工作量,存在經辦時間跨度長、工作節點多、辦理程序較為繁瑣等特點。

△辦事大廳內多處地方標識“一網通辦”的二維碼。

對於居民“納入一網通辦”的呼聲,浦東醫保事務中心辦事大廳工作人員認為,醫保轉移事項上“網”技術操作上難度不大,關鍵在於市醫保局能否為基層部門開通“權限”。因為按現有規定,這項業務都需經市級層面簽字通過,如要實現上“網”,就意味著要更新一整套規章制度。這兩年,浦東辦理點也提出類似建議,希望加速推進相關業務納入到一網通辦。

“還不如線下來得省事?”——線上線下期盼進一步暢通整合

相比之下,對於已接入一網通辦的2000多個事項來說,辦事方便顯而易見。一些企業和市民表示,網上辦事所需的材料明確、流程清晰,手機操作即可,避免了線下奔波,“辦事越來越像網購一樣方便”。但也有市民稱,這張網距離“好用”還有一些距離,關鍵“堵點”還在於線上線下是否已融會貫通。

剛在鬆江區添置房產的田先生就遭遇了“網上信息網下不認”的尷尬。他告訴記者,他是黃浦區一家企業的員工,常駐鬆江開展業務,戶口則挂在企業在黃浦區的集體戶口上。近日,他購入鬆江區的一套房子,並與房東約好11月20日前往交易中心過戶。為辦理房產過戶,田先生要准備戶籍材料,因為挂在集體戶口下,他須到企業所在派出所開具一份“戶籍証明”。開具戶籍証明是較早納入一網通辦的事項之一。記者在“隨申辦”客戶端搜索,“不見面辦理”模塊下就包括“開具戶籍証明”業務。點擊辦理得知,隻需選好戶籍所在派出所並提交申請,公安部門就會完成電子版戶籍証明的網上開具,田先生不需要大老遠跑一趟市區。且辦理須知中注明,線上電子版與線下紙質具有同等效力。11月19日下午,田先生通過一網通辦提交申請,20日一早,電子版戶籍証明已出現在“我的証明”一欄。為保險起見,他還特意下載打印,備了一張“紙質版”。

△“開具戶籍証明”早已納入“一網通辦”,且明確線上電子版與線下紙質版同等效力。

11月20日上午,他和房東來到文誠路上的鬆江區房地產交易中心辦理過戶。遞交材料后,窗口工作人員意外地告知他戶籍証明材料不符合要求,他們隻認線下辦理的版本。“線上線下兩個版本除了多一個用於驗証真偽的二維碼,內容不是一樣的嗎?不是說同等效力?”盡管田先生據理力爭,但窗口堅持不認。無奈之下,田先生隻能急忙趕回黃浦區外灘派出所,補了一張戶籍証明。“來回打車花了近400元,早知道還不如線下辦好呢。”

11月24日,記者致電“962269”上海房地產交易中心熱線咨詢電子証明效力一事,接線工作人員告知:“對此無明確說法,需要窗口現場確認”“不保証電子版管用”。

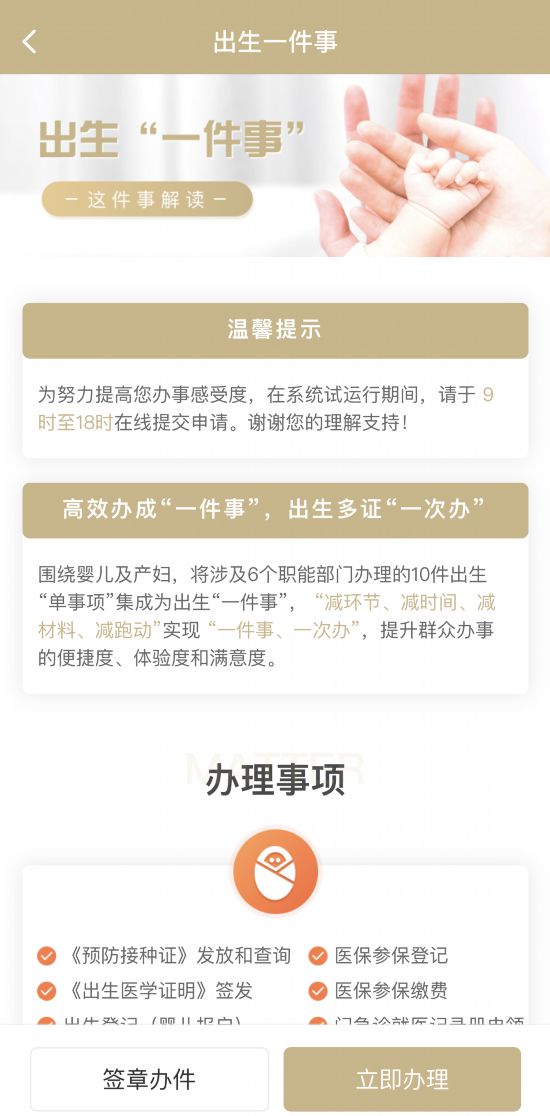

不僅線上線下有時不通,線上與線上也可能會遭遇“堵點”。市民張女士10月底剛生下孩子,她說,開具出生証明、上戶口等10件新生兒事項在一網通辦上被歸結為“出生一件事”,言下之意當成一件事來辦理即可。11月13日,她按要求通過隨申辦客戶端上傳了全套材料,為孩子依次辦理申領出生証明和報戶口,當天客戶端顯示為“受理”狀態。但直至11月17日,出生証明申辦依然未能辦結。她致電醫院詢問進展,醫院告知早在13日當天就已辦妥,她隨后前往醫院取回紙質証明。

△圖為“一網通辦”中的“出生一件事”模塊。

11月20日,張女士拿著紙質的出生証明前往屬地派出所,嘗試為新生兒辦理戶口登記。派出所窗口告知,醫院在出具紙質出生証明的同時,還應開具一份電子版的“副聯”,這張副聯必須通過一網通辦傳入公安部門的系統,方能進入申報戶口環節。即便紙質証明已在手中,張女士的隨申辦后台依然顯示申領出生証明未辦結,“既是通過網上申辦,就必須等待網上流程走完”。無奈之下,張女士致電12345市民服務熱線求助。當晚,“受理”終於變成“辦結”。

專家建議:著力打通市民辦事“高頻事項”

“一張‘副聯’網上轉一下花了7天,這顯然不是網上辦事該有的效率。”張女士告訴記者,辦事期間她曾多方詢問,但沒有部門說得清數據傳輸卡在哪個環節。使用體驗不佳,影響了她對一網通辦的認同度。

不僅僅是市民,一些企業也通過“12345”呼吁:“一網通辦雖方便,但體驗有待進一步提升”。如本市一家企業因業務升級,需要通過一網通辦辦理“內資企業經營范圍變更”和相關業務許可。企業負責人蘇先生說,在近兩周的嘗試中,他們遭遇了各種故障:有時材料上傳齊全了卻無法提交﹔有時材料提交了,職能部門收不到。折騰了半天,職能部門建議他們索性還是來辦事大廳一趟,“這樣保証不會出問題”。

作為“互聯網+政務品牌”的一張名片,一網通辦如何從“能用”向“管用”“好用”升級?上海市委黨校教務處處長趙勇建議,下一步,一網通辦應聚焦市民和企業辦事中的高頻事項重點發力,提升線上線下辦事的體驗度和便利度。具體而言,他認為,一網通辦不是說“統統幫你去辦”,而是應將市民和企業日常的高頻事項納入接入事項。就市民而言,戶籍、教育、就業、醫療、婚姻、生育、退休等事項幾乎每個人都會遇到,信息分散,証明事項多,辦理繁瑣,必須上“網”。

而一些事項上“網”后,為何體驗度不佳?趙勇稱,他觀察發現,一網通辦目前在解決屬於同一層級、同一部門的事項時已能解決得很好﹔但一旦事項跨部門、跨領域、跨層級,就容易出現問題。“A部門的証明,遲遲到不了B部門系統,恐怕問題就在這裡”。如何解決,需要政府各部門加大對數據的共享和整合力度。另一方面,今年本市提出了“兩個免於提交”的目標,即本市政府部門核發的材料原則上一律免於提交,能提供電子証照的原則上一律免於提交實體証照。但在實際操作中,一些線下部門認為這“兩個免於提交”有法律風險並未落實,導致線上線下脫節。

趙勇建議,一網通辦看似是提供網上辦事的渠道,實則是政府職能轉變的抓手,是統領政府改革的“牛鼻子”工程。因此,要“啃硬骨頭”般打通市民和企業辦事高頻事項中的“堵點”,把市民和企業“一件事”和“兩個免於提交”真正做到位,這樣才能讓人們對一網通辦產生用戶黏度,實現一網通辦的管用、愛用、受用。

掃描關注上海頻道微信

掃描關注上海頻道微信

掃描關注上海頻道微博

掃描關注上海頻道微博