11月11日,“摩耶精舍:張大千的園林”展覽在余德耀美術館開展。

海報

展覽展出一組由胡崇賢攝影、張大千題識,兩位藝術家共同創作的作品。這也是此組作品在海外消失沈埋近40年后首次回到中國並集中呈現。

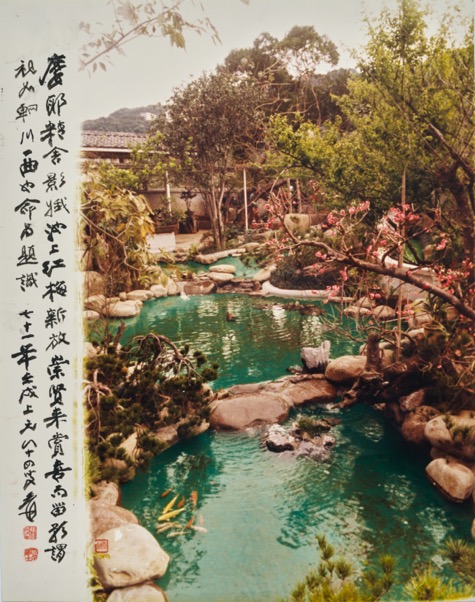

國畫大師張大千晚年定居中國台灣。台北市士林外雙溪,是他的居所,也是張大千生平設計的最后一座園林。他為它取名“摩耶精舍”。摩耶精舍富園林造景之勝,由張大千精心營造,其中一花一草一木的構想、擺設,均凝結張大千對自然的熱愛和對美的追求。

摩耶精舍影娥池 胡崇賢 張大千 1982年 攝影 墨 余德耀基金會收藏

張大千一生酷愛荷花與梅花,在摩耶精舍遍植奇珍異品。自摩耶精舍落成之始至1983年間,他常常邀請攝影師好友胡崇賢入園拍攝。

作為20世紀中國畫壇最負盛名的藝術家之一,張大千很早就認識到攝影作為表現媒介所具有的潛力。胡崇賢本業擅長人像攝影,但他每遇風景名勝之地,就以相機替代畫筆,追求“真善美”的國畫意境,走上藝術攝影之路,其藝術攝影創作也獲得諸多藝文界人士的賞識,並得到張大千的贊賞。

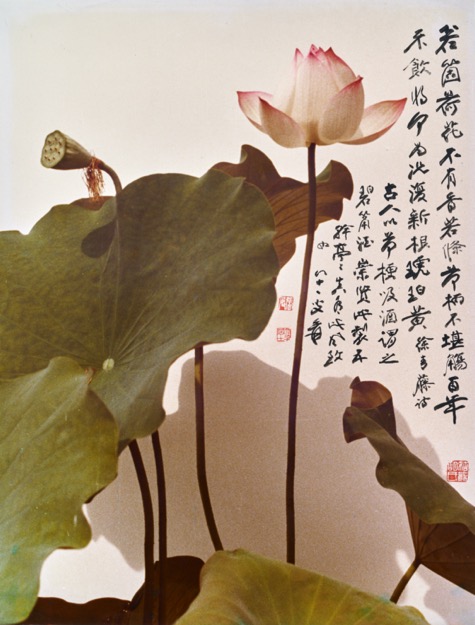

五干亭亭 胡崇賢 張大千 約1979年 攝影 墨 余德耀基金會收藏

胡崇賢的攝影構圖,參考中國水墨畫傳統。在拍攝摩耶精舍的梅、荷時,為捕捉花的自然之態,他去除干擾因素,在被拍攝的花朵和枝干后面放入空白的背景,呼應張大千許多花卉作品中絹紙的背景效果,等候恰如其分的時機盡顯花之精髓。沖洗放大之后,張大千在每張照片上以行草風格的書法題跋,兩位藝術家再以水墨劃一般的規格落款印,使攝影更具畫意。

展覽現場

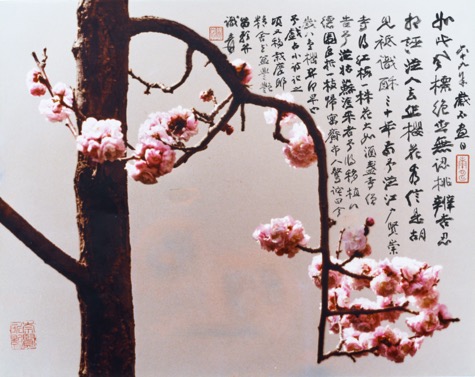

胡崇賢鏡頭下的梅花大部分使用仰視角度拍攝局部,充分展現梅以曲、以欹、以疏為美的獨特風姿。借宋朝文人楊東山《梅花說》之語,張大千在其中一張攝影作品上題識“寫梅形體是為寫真,傳梅情性是為傳神”,稱贊胡崇賢的照片不僅刻畫了梅花的形態,更重要的是展現出梅花的精神,“當為我輩之師”。

如此風標絕世無 胡崇賢 張大千 1980年 攝影 墨 余德耀基金會收藏

在作品《如此風標絕世無》中,胡崇賢拍攝了一株盛放於摩耶精舍的紅梅盆栽。其攝影構圖極富巧思,數叢紅梅傲然挺立於遒勁倔強的枝干。

張大千的愛好之一,是收集珍貴的梅花品種。他在江戶(現日本東京)賢崇寺購得這株盆栽,從巴西八德園移到美國,最后漂洋過海運到摩耶精舍。因其花開如酒盞一般大,曾被人誤以為是八重櫻。

張大千感嘆胡崇賢鏡頭下這盆重盛於摩耶精舍的紅梅,豐艷更勝從前,遂以三十年前戲拈的小詩題於其上。他引用蘇東坡笑石曼卿作詩“認桃無綠葉,辨杏有青枝”的典故,感嘆市人隻識表面之美而不知梅格與眾不同,寫道:“如此風標絕世無,認桃辨杏忍相誣。從人去作櫻花看,信是胡兒祇識酥。”

同時,他考慮畫面留白的空間,巧妙地於畫面右上角題詩題字,筆觸有力鮮活,使畫面更富戲劇性和感染力。

每到夏日時節,張大千在摩耶精舍種植的盆荷競相開放。這些粉紅、潔白的花朵,盡收於胡崇賢詩意的攝影創作之中。對於荷花的拍攝,胡崇賢關注荷葉、莖干與荷花構成的整體畫面,而非單一的花朵。在作品《五干亭亭》中,其所攝荷花,莖葉亭亭,彩色鮮艷,濃淡深淺,線條分明。莖葉挺拔的力量托起花朵的嬌艷,張大千由此聯想到古人將荷梗當作“吸管”飲酒的趣聞,遂引用明代著名畫家、文學家徐渭的詩,表達此作蘊含的風致雅興。

在摩耶精舍拍攝的這批梅荷作品,也使胡崇賢的攝影生涯正式邁入彩色時期。張大千為每張精彩的攝影作品題字、題詩,完成藝術大師與攝影名家的合作。

展覽現場

1978年至1982年間,這批作品曾多次在中國台灣展出,並出版攝影選集。其中的大多數作品為美國私人藏家收藏,並於1983年在美國加州亞太博物館舉辦的展覽“摩耶精舍——張大千的園林”展出。加州亞太博物館為此展覽出版畫冊,由時任美術館中國藝術兼職策展人及加州大學洛杉磯分校中文副教授理查德·斯特拉斯伯格博士將張大千的題字、款識與用印翻譯成英文,並撰文介紹,成為這組作品重要的研究資料和參考文獻。近70件原作經原藏家妥善保存至今,2019年初,成為余德耀基金會的收藏。

由攝影家和書法家合作的這組珍貴作品《摩耶精舍》,如今得以再次盛放,以遺世獨立之美引大眾回望傳統中國文人所向往的生活情調。藝術家對日常生活的體悟、對周遭人事的關懷和對生命之美的理解,或可為當下注入新的靈感與啟發。

展覽展至2021年4月11日。

掃描關注上海頻道微信

掃描關注上海頻道微信

掃描關注上海頻道微博

掃描關注上海頻道微博