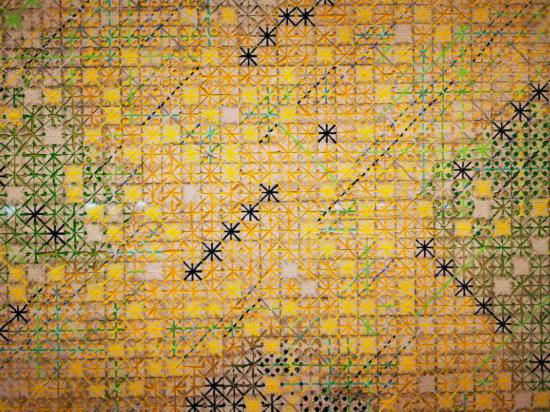

摘要:今夏剛剛以2019年度公開拍賣市場作品總成交額911萬元,名列《2020胡潤中國藝術榜》第54位。

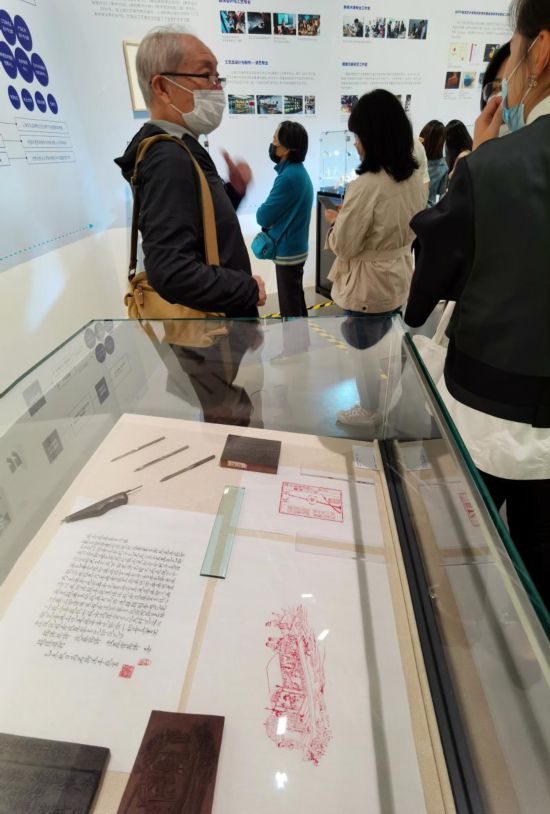

正面是漁人泛舟山間、背面是枝頭梅花朵朵,這幅國畫扇面出自西泠書畫社創始人、百年來22位海派工藝美術教育家申石伽之手,如今價值已逾千萬元。與扇面相對的另一展廳內,則有當代名家作於不同材料的抽象畫,其中如余友涵的《無題》,以丙烯畫的流行形式演繹乾坤卦象,價值也在千萬級別。

這些名作走出私人藏家,均為“大美工藝 匠心育人”百年海派工藝美術教育文獻展翻開華彩頁面。15日在劉海粟美術館啟幕的這一大展共亮出約百件作品,出自20世紀以來不同時期的工美師生之手,各種審美想象與材料語言道出海派特有的地域文化和城市稟性,從趨時求新、中西交融,到商業意識、市民趣味……

【近代藝術職教,從徐家匯濫觴】

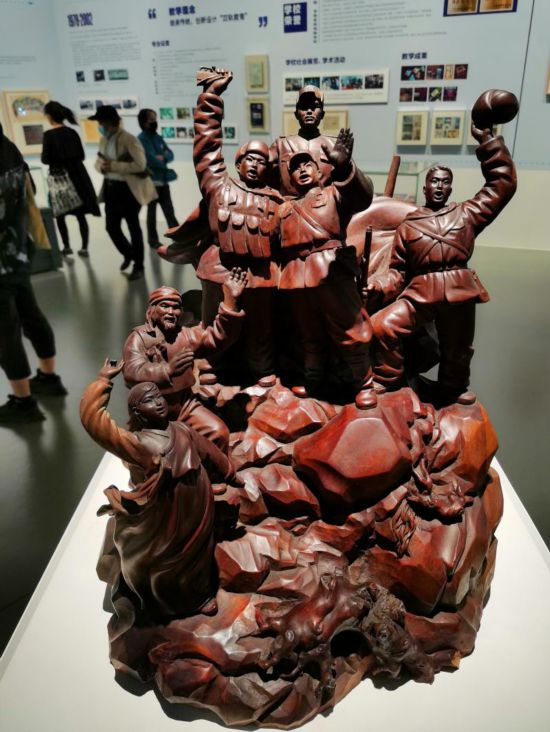

“海派”起源於清代晚期的上海“海上畫派”,但“海派文化”的真正崛起則出現在上海開埠之后。1864年,法國天主教會在徐家匯天主堂鄰近的土山灣孤兒院創立“工藝傳習所”,傳教士們開始向一些社會孤兒傳授繪畫、金屬工藝、木雕、彩色玻璃鑲嵌等西方工藝美術品的制作技藝,養活孤兒並幫助他們獲得謀生的技能。事實上,雕塑家張充仁和海派黃楊木雕創始人徐寶慶,都出自這裡。

展覽上,“不斷增補中的不完全大事記”顯示,20世紀初,上海本地士紳也開始創辦慈善機構、貧民習藝所,其中開設科目有編織、竹木藤器、縫紉刺繡、人造花、繪畫、泥塑、陶器等,可謂中國近現代職業教育一大門類。

新中國成立后,工藝美術行業快速發展,出口創匯需求逐日增加,手工業教育從小規模的師徒傳授轉向系統化的工藝美術學校教育。1956年,國務院批准成立中央工藝美術學院,各地也隨之設立了一批工藝美術學校。

在申城,上海輕工系統於1960年在圓明園路43號,即原手工藝局下屬的美術模型工廠,正式成立上海市工藝美術學校。有意思的是,如今上海工藝美院的徐匯校區也在當年的土山灣一帶。院長倉平告訴解放日報·上觀新聞記者,學院去年成為教育部、財政部立項建設的56所高水平高職院校中唯一藝術類院校,今年又開始創建“中國特色高水平高職院校”。

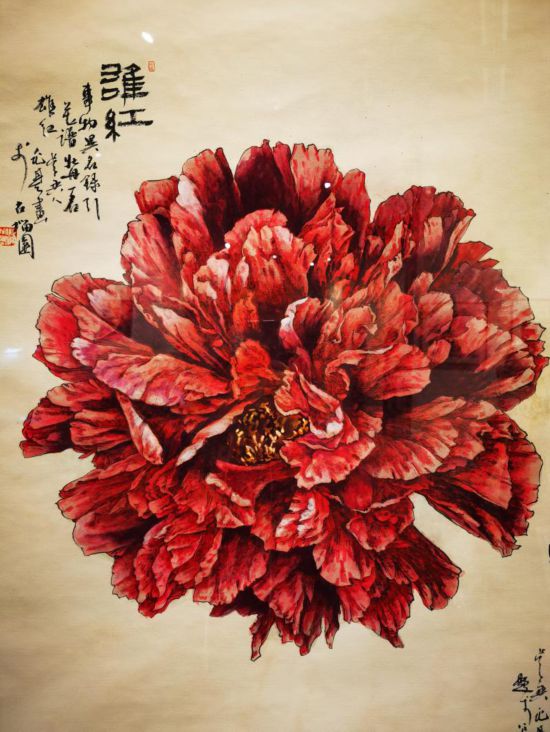

湯兆基的展品“湯牡丹”

【衣食住行飾賞玩,名家大作迭出】

其實工美無處不在,但凡生活中的衣、食、住、行、飾、賞、玩,均有工藝美術要素涉及。展覽兩大展廳,一來回顧百年海派工藝美術教育的發展歷史,瀏覽滬上劉海粟、豐子愷、張充仁、申石伽、曹簡樓、徐寶慶等大家之路﹔二來圍繞“衣食住行飾賞玩”等7個版塊,展示海上工美人為城市生活而做的各類設計——既有對經典工藝的傳承,又融匯了當代的創意。

以著名的“十字體”畫家丁乙為例,他此次展出一幅名為《十示2020-19》的作品,在椴木板上運用綜合材料刻畫,超過1平方米。全畫以黃綠藍三色為主,無數小“十”字又疊加出“米”字。

這位1962年出生、上大美院畢業、從教上海工藝美校的“學院派”,今夏剛剛以2019年度公開拍賣市場作品總成交額911萬元,名列《2020胡潤中國藝術榜》第54位。丁乙特有的工藝畫風,布滿深淺色澤的十字形幾何紋,也成為第一個為世界頂級品牌愛馬仕設計絲巾的中國設計師。

作為此次展覽面向公眾的配套活動,上海工藝美院聯合劉海粟美術館推出“瓷刻書畫盤”“雕版印刷”“黃草編技藝”“盤扣技藝”“皮藝動物卡包”等5場系列體驗,讓市民游客可以借此感受海派工藝美術之魅。據悉,展覽免費對外開放,至10月31日閉幕。(本文圖片來源:均 徐瑞哲 攝)

掃描關注上海頻道微信

掃描關注上海頻道微信

掃描關注上海頻道微博

掃描關注上海頻道微博