摘要:“創作就應該扎根土地、扎根人民。”

這是疫情發生以來,藏族歌手次仁央宗第一次離開西藏。9月23日晚,她在上海大劇院參演上海民族樂團《錦繡中華·共飲江河水》民族音樂現場,為上海觀眾演唱了一首《雪域吉祥》。這位在羊卓雍錯湖邊長大的農家姑娘,19歲靠一首《翻身農奴把歌唱》考入上海音樂學院“西藏班”,畢業后回到家鄉成為西藏自治區歌舞團演員,致力於傳承藏族傳統歌舞“朗瑪堆諧”。央宗說:“一定要把最美的歌聲獻給上海。感恩上海對我這個藏族孩子的培養,也感恩上海對西藏的支援。”

藏族歌唱家次仁央宗唱起《雪域吉祥》 張毓 攝

湖北、重慶、新疆、雲南、西藏、青海、貴州……作為上海之春國際音樂節特別推介演出、“藝起前行”優秀新創舞台作品上海展演項目之一,上海民族樂團《錦繡中華·共飲江河水》以“脫貧攻堅”為主題,攜手上海對口支援七省市的特邀演奏家同台,展開一幅充滿地域特色和民族風情的音樂圖景。

木葉吹起,扎根土地

來自貴州黔東南自治區的苗族蘆笙演奏家楊昌杰在觀眾席現身。他隨手拿起一片樹葉吹起來,劇場裡好像飛來了一群鳥兒,觀眾驚喜不已。

楊昌杰手中的樹葉,竟是他從所住賓館門口的樹上摘下來的,普普通通,沒做任何加工。演出前接受採訪,他張口就吹出《我和我的祖國》的旋律。“木葉是世界上最便宜的樂器,我9歲跟著姐姐到農田干活,就學會了吹木葉。我們那兒有句話叫‘吹響木葉不用媒’,男孩子可以用這種方式向心愛的女孩示愛。”

苗族蘆笙演奏家楊昌杰在觀眾席吹起木葉 王清彬 攝

舞台上,楊昌杰與上海民族樂團笙演奏家趙臻、女高音歌唱家王靜合作了一曲《紅土花開》。這是作曲家王雲飛以貴州民歌《好花紅》為音樂素材新創作的作品。王雲飛在創作手記中寫到:“那裡的美無法用言語具體形容,那裡的人令我難以忘懷,時而回想,歷歷在目……”

《紅土花開》:苗族蘆笙演奏家楊昌杰與上海民族樂團笙演奏家趙臻、女高音歌唱家王靜 張毓 攝

2016年,趙臻和王靜曾深入黔東南苗寨採風,與楊昌杰結識。他們的友誼演變成舞台上的默契合作。楊昌杰說:“在上海這十天,我和各民族音樂家一起切磋,相互學習,非常開心。這是我迄今為止參與過的最重要的一場演出。以往吹蘆笙的總是站在后面,這次我站在最前面,讓我對民族文化有了更大的自信心。”

排練的時候,楊昌杰邊吹邊跳起蘆笙舞,上海民族樂團團長羅小慈也忍不住跟著跳起來。排練廳裡都是歡笑。羅小慈說:“楊老師的表演格外動人,他渾身都是音樂。跟各地來的音樂家一起,對我們來說是很好的學習機會,就像一次足不出戶的採風。創作就應該扎根土地、扎根人民,希望觀眾在音樂裡感受到鮮活躍動的生命。”

編鐘敲響,致敬湖北

作為上海之春國際音樂節品牌欄目,《錦繡中華》系列音樂會致力於展示中華大地異彩紛呈的多元文化及少數民族獨特的民族風情。本場音樂會上,藏族傳統樂器扎木念、雲貴高原的月琴蘆笙、新疆的彈布爾,與竹笛、馬林巴、笙、琵琶等樂器交融對話。配合多媒體影像與音樂語言的交融呼應,帶來“移步換景、身臨其境”的視聽體驗。雪域雲端的淨土天籟、彩雲之南的綠霧金風、大漠絲路的燦爛雲霞,盡現觀眾耳畔眼前。

作曲家李博禪為本場音樂會創作了民族管弦樂《楚風頌歌》,來自湖北的演奏家尹思思敲響了舞台上兩噸重的編鐘。出土於湖北的曾侯乙編鐘曾震驚世界。這來自戰國時期的“國之重器”,代表了中國先秦禮樂文明與青銅器鑄造技術的最高成就。上海民族樂團擁有一套高水准的曾侯乙編鐘仿制品。這排重達2噸的編鐘,在樂團已有21年歷史,是上海民族樂團的鎮團之寶。在樂曲中,古老的編鐘與當代民族管弦樂隊交相輝映,奏響生命之歌。

民族管弦樂《楚風頌歌》 王清彬 攝

“編鐘是湖北重要的音樂符號,能在上海有所展示,我們非常高興。湖北是長江流經裡程最長的省份,武漢則是此次抗疫的中心城市。能有一部作品在上海的舞台演出,共飲長江水,對我們來說是鼓舞,也希望借此機會告訴大家,湖北很安全,歡迎大家來旅游。” 湖北文聯黨組成員、副主席王永平說。

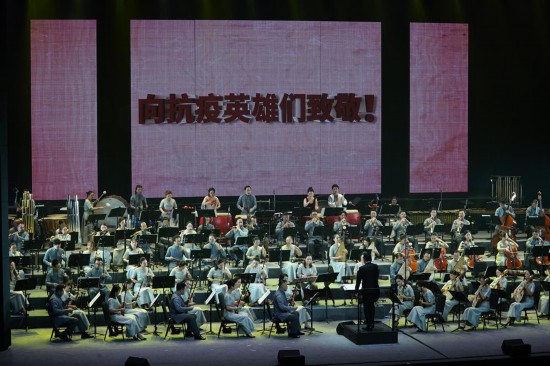

《楚風頌歌》演奏時,屏幕上出現來自“召喚——上海市抗擊新冠肺炎疫情美術、攝影主題展”的8幅作品,包括齊然的《上陣90后》、李戈曄的《守護天使》、汪家芳的《大愛中國》等。演出結束,全場爆發熱烈的掌聲。

“向抗疫英雄們致敬!” 王清彬 攝

線上創作,隔空創排

誕生於疫情期間的《錦繡中華·共飲江河水》,創排歷時九個多月,過程不同尋常。確定作品大致架構后,上海民族樂團的指揮家、演奏家與特邀演奏家、作曲家們迅速組成了各自作品的線上排練小群,數月來,交流、試奏、視頻合排從未間斷。當疫情防控進入常態化、樂團恢復常規排練后,一場特殊的“隔空創排”就此展開。

特邀演奏家無法親臨現場,樂團演奏家便代為上陣,保証了樂隊排練的效率和質量:音色相近的柳琴替代月琴、笙替代蘆笙,人聲也由樂團歌唱家代唱。盡管只是臨時替代,卻仍是狀態飽滿、全心投入。而后,這樣一份特殊的排練錄音又經由線上傳遞給遠方的特邀演奏家,主創主演共同協力,試聽、研討、修改、完善,來回往復,精細打磨,培養默契。

扎木念演奏家多旦才讓與上海民族樂團竹笛演奏家金鍇 王清彬 攝

經過漫長的期待,七位特邀演奏家本月終於陸續抵滬。排練廳裡,初見如故,琴聲響起,宛若一場如約的“重逢”。青海來的扎木念演奏家多旦才讓與上海民族樂團竹笛演奏家金鍇合作的《江源弦歌》,奏出三江源的滄海桑田。新疆彈布爾演奏家阿布都拉與上海民族樂團琵琶演奏家李勝男的《天山印象》,彈出絲路回響。彝族月琴演奏家楊瑜與上海民族樂團馬林巴演奏家胡嘉倩合作的《彩雲悠悠》,一中一西、和諧交匯。最后,王雲飛創作的《情滿浦江》壓軸上演,傳遞海納百川、同心筑夢的願望。

謝幕時分 王清彬 攝

掃描關注上海頻道微信

掃描關注上海頻道微信

掃描關注上海頻道微博

掃描關注上海頻道微博