7月16日下午,上海市委書記李強(右一)、雲南省委書記陳豪(右二)在雲南慰問上海援滇駐滇干部人才代表。陳正寶攝

7月16日,上海市委書記李強率領上海市代表團抵滇。在文山壯族苗族自治州與雲南省委書記、省人大常委會主任陳豪等雲南省黨政領導舉行上海·雲南扶貧協作聯席會議,並看望慰問上海援滇駐滇干部人才代表。

李強和陳豪的話,滿溢滬滇深情。李強說,要以更強擔當、更大力度、更實舉措,全力以赴助力雲南奪取脫貧攻堅戰的全面勝利。要聚焦重點、把握關鍵,集中資源、集中力量,進一步發揮上海大市場、大平台、大流通的優勢,深化消費扶貧、產業扶貧、勞務協作等。陳豪則感嘆,上海市推動滬滇扶貧協作取得顯著成效,讓我們真切感受到了“上海溫度”“上海力量”“上海精神”。

大江東工作室攀山入戶,實地調研滬滇協作,目睹隔著一條漫漫長路,滬滇從來緣深。

當年,約10萬上海知青奔雲南。而今,雲南和上海更是熟稔。上海援滇干部為了幫助對口地區鞏固脫貧成果、激發內生動力,不斷在更高層次、更大范圍深化兩地合作,探索常態化緊密型合作機制,特別是充分運用市場力量,不斷推進經貿、產業、科技、人才以及鄉村振興等各領域務實合作,讓大江東印象深刻。

雲南曾有88個國家級貧困縣,上海結對的就有74個。雲南干部由衷點贊,上海貢獻大,背的任務重,真是能者多勞。

且先以德宏芒市為例,展開滬滇扶貧故事。芒市,兩年前剛摘去貧困帽子……

傣族漢子岩吞窪為啥變了,從懶得動到肯下苦

運往上海的蔬菜已經裝車,即將駛上320國道。李泓冰攝

有條橫亙南中國的長“扁擔”,一頭挑起大上海,另一頭搭在雲南的德宏。

盛夏的一天,一輛墩墩實實碼了30噸蔬菜的載重貨車,從德宏芒市宏聚農業科技開發有限公司的蔬菜基地,駛上這條“扁擔”——長達3700公裡的G320國道。“扁擔”的那一頭,是上海。

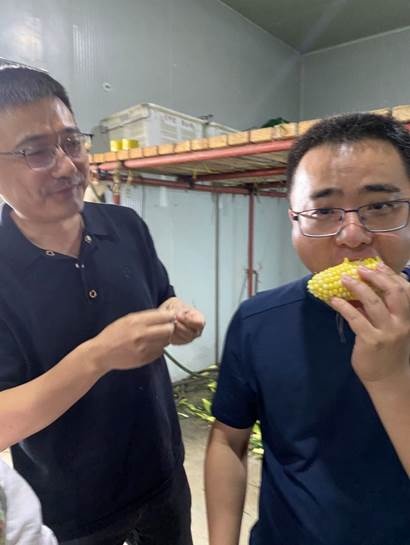

上海援滇干部現場演示:我們芒市的甜玉米,可以當水果生吃。李泓冰攝

“車上有我種的甜玉米,沒想到能賣那麼遠!”太陽下,晒得像頭黑牯牛的傣族漢子岩吞窪憨笑。

“從前,我家就兩畝地,種點土豆,挑去鎮上街市賣,5角錢一公斤,掙得不夠娃娃吃飽。”一條壯漢,日晒太陽晚晒月亮,懶得動,橫豎干不干都是個窮。兩年前,宏聚的員工進了村,給了新菜種,還簽約包銷,“新種的土豆,今年每公斤賣8元。無筋豆能賣十幾元!我現在租種了16畝地種菜了。”他有新愁:菜太好賣,地還是少了。今天是想來哨探還有啥好菜種。

德宏州宏聚公司董事長楊宏俊一邊接話,“市場不好的時候,就算賣三四元一公斤,我們給農戶還是8元保底價。賣得好呢,上40元也有。”

老楊剛去過上海,向行家請教加工南瓜泥、土豆泥新設備的標准,“深加工,農產品附加值才更高。”新設備已經拉來了,靜靜地泊在宏聚公司的空場上。

老楊記不清飛了上海多少次,硬是飛出了“金卡”。“市場太難琢磨,以前可不敢打上海的主意。兩眼一抹黑啊!”老楊拍著上海青浦區援滇干部,芒市市委常委、副市長季春華的肩頭,“全靠他們,從認路住店,到找專家、研發新品種,再到西郊國際——上海最現代化的農產品批發市場,也有了宏聚檔位,青浦金澤的茭白在我們芒市扎了根,在上海賣得太俏了!現在我們外銷菜90%都運上海!”

他一指岩吞窪,“那頭是上海市場,這頭是2000多戶芒市農民,其中建檔立卡貧困戶,一開始有500多家,現在還剩128家了。”

岩吞窪笑:“你是龍頭,脫貧靠你啦!”他和芒市,都是2018年摘掉窮帽子的。

老楊也笑,“我的靠山,是上海!”

青浦的茭白,長成芒市的茭瓜,端上了上海人的餐桌

岩吞窪種的菜,是怎麼端到上海人的餐桌呢?

“德宏水質好、氣溫高、日照足,這麼好的種植條件,芒市真不該是國家貧困縣。”掰著指頭如數家珍,季春華說,“我們有資金、有技術、有市場,芒市有種養優質農副產品的條件,一拍即合嘛!”

2017年,與芒市結對幫扶后,上海市青浦區摸透了當地家底,讓上海市市外蔬菜主供應基地在這裡安家,選定了馬鈴薯、甜脆玉米、茭白等十幾個適宜當地種植又能精准對接上海市場的品種,連種子都從上海空運,“打好反季節時間差上市,還愁效益?”

沒想到,阻力來自貧困戶。“信不過麼,茭瓜(當地對茭白的稱呼)都沒怎麼見過,那麼遠的菜種,能活?”岩吞窪曾疑惑。

上海援滇干部和德宏州宏聚公司董事長楊宏俊(右)在芒市茭白基地。盧永亭攝

青浦練塘的茭白,江南聞名。宏聚農業科技開發有限公司的老楊,正在找市場,馬上決定和上海干部合作,在示范田試種茭白。第一次收割的茭白,甜而脆,生吃都爽口。車隊從G320滿載芒市的菜運往上海市場,搶購一空。岩吞窪看到了甜頭,又有上海來的專家手把手教種植技術,“那還擔心什麼!你看我種的茭瓜,又嫩又肥,水份也多,淸甜得很咧!”他也成了茭白推銷員。

疫情期間,來自德宏的8000多噸蔬菜,讓宅家的上海市民解了饞。

上海來的大專家,讓傣家的蝦兵蟹將“威武”起來

芒市風平鎮法帕村拉牙村組的建檔立卡貧困戶傣族大叔馮三過哏,一大早就跑到水田照看沼蝦。

芒市風平鎮法帕村拉牙村組的村民們在水田照看蝦苗。季覺蘇攝

雨水豐沛,正長第二茬水稻。一畝田投三千尾小蝦苗,“畝產50公斤,成活率90%以上”,他抄起一網蝦,很滿足。

當地稻田常養魚蝦,量少,隻夠偶爾加個餐。能人岩相窪琢磨過擴產,屢屢遇挫。2018年,遇到了“貴人”懷向軍——上海青浦到德宏隴川縣扶貧辦挂職的援滇干部,本就是江南水鄉抓農業的,為農副產品牽線搭橋駕輕就熟,走哪都受農民歡迎。紅線一牽,大專家來了。上海海洋大學來開蝦蟹養殖班,馬旭洲教授現場指導,稻田養殖盤活了。

上海援滇干部季春華(右二),懷向軍(左二)和上海海洋大學專家黃旭雄教授(左一)、馬旭洲副教授(右一)考察水產養殖基地。楊定權攝

“你看,這蝦又大又鮮甜,當地都不夠賣。”馮三過哏加入村養殖合作社,一天能拿80元工資,“一萬多尾蝦呢!過兩三個月,水稻開花,兩頭豐收!”

晚上閑了,他跟馬教授微信請教:“田裡青苔為啥多了?”“水的透明度太高了,爭取降下來,得把水養肥。”

芒市遮放鎮的孟岩回,是條瘦筋筋的傣族漢子,養了十年蟹,屢戰屢敗,最慘的一年,投下上萬元苗種,隻摸回6個小蟹,“再虧,老婆都不要我了!”他自嘲。

2018年,馬教授來了,換了江南蟹種,技術上一點撥,老孟的大閘蟹,今年畝產能到200斤,最大的能養到7兩多。清水大閘蟹,上海人最愛,“我的蟹不輸給陽澄湖,水好,沒污染,七八月上市。”懷向軍補充,“那時江南蟹還沒肥,錯季好賣!”

芒市遮放鎮農民孟岩回(后)扎到河裡撈上來的螃蟹,讓上海專家和上海扶貧干部看了很欣慰。李泓冰攝

孟岩回忽地脫下上衣,跳進蟹塘,一猛子扎下去,摸了隻蟹,張牙舞爪地吐著泡泡。老孟得意:“瞧,蛻了三次殼了,多肥!”

臨別,懷向軍笑說,“你養蟹發財了,要對老婆好一點!”幾杯土酒下肚,老孟唱起歌來,又攬著他合影,眼圈有點紅……

三台山,祖傳的德昂酸茶,品出上海味道

德昂族女孩(左一)段情蘭正在上海同濟大學與雲南交通技術學院合作辦學的中德學院上課。季覺蘇攝

德昂族姑娘段情蘭很清秀,愛笑。她在昆明讀大專,在上海同濟大學與雲南交通技術學院合作辦學的中德學院,讀應用泰語專業,常惦記奶奶泡的酸茶。

由於疫情,她回到芒市三台山鄉勐丹村幫囊村組,過了個漫長的寒假。上網課,干農活,每隔5天,就包上奶奶做的酸茶,到山上摘幾捧折耳根、三七,去鎮上趕街。學院雖有些學費補助,她想自己多貼補點。

從G320德宏段出來,奔南,一條路繞過漫山蒼翠,蜿蜒至三台山。山坳間散落幾戶農舍。情蘭回家,從昆明坐12小時長途車到芒市,再坐公交到小鎮帕底,爸爸開著摩托車來接她。路修通了,以前跌跌撞撞走一個多小時的山路,20分鐘就到了。

這是全國唯一的德昂族自治鄉。作為“直過”民族——從刀耕火種的原始社會,直接過渡到社會主義的,德昂全族才兩萬人。

德昂族的圖騰是茶,傳說始祖就是茶仙。

上海援滇干部是出了名的精打細算,一分錢也要花在刀刃上。在三台山,季春華看中了瀕臨失傳的酸茶,也看上了初中文化的出冬瓜村會計趙臘退,“他有熱情,可以扶植為酸茶傳承人,發展酸茶及文旅產業,帶動貧困戶,是個好項目!”

出冬瓜村村民趙臘退(右一)正在制作德昂族酸茶。李泓冰攝

3月,滬滇幫扶酸茶產業和鄉村旅游扶貧項目實施方案出爐。趙臘退制茶賣茶,一年收入好幾萬元,帶著建檔立卡貧困戶脫了貧,包括同村也是德昂族的李玉寶。

初夏,獨自帶著兩個娃的她,因疫情沒法出門打工。正苦惱,村裡安排她跟著趙臘退學做酸茶,就近照顧娃,又能拿工資。

她家新修的房子挺亮堂。剛掙上錢買了部智能手機,李玉寶正摸索著用抖音,“說不定能在上面賣酸茶!”

那一邊,季春華一邊品著趙臘退燒的酸茶,一邊問三台山鄉人大主席曹先強,“德昂酸茶”注冊商標辦到哪個環節了?他拎起簡單包裝的酸茶說,“這不行,沒有標准化檢驗,沒有商標,三無產品不能大規模銷售,咱的酸茶走不遠……”趙臘退不好意思地瞄著他,“以前真沒想到這一層”。

從2006年起,德昂就曾是上海市對口的整族幫扶對象。上海幫著移民搬遷的小村,索性就叫了“上幫村”“滬東娜村”……

山坡上,有條細細的黑色皮管,蜿蜒攀援到位於半山腰的勐丹村——一個不用油、不用電的自然能提水項目,解決了上千人飲水困難,維護成本極低。這是來自上海匯淼公司的技術,漫山遍野為水奔波的上海工程師陸明偉,德昂人稱“陸得水”。

因為疫情,上海財政收緊,唯有援滇資金還增加了。上海援滇,不“撒胡椒面”,著眼可持續,給德宏的1.6億元,全投在36個產業項目上。

開學了,很多上海老師在中德學院忙碌。6月5日,段情蘭則在上課,她用不同顏色記號筆做的筆記很斑斕,正學著將“促進兩國友好協作”翻成泰語。明年,學校有個泰國交換項目,“我想去,將來想當翻譯”。

學到本事的她,或能阻斷貧困繼續追纏到下一代。情蘭夢想著,有一天會帶著泰國賓客,沿320國道東去,到上海的外灘去看看,談談……

掃描關注上海頻道微信

掃描關注上海頻道微信

掃描關注上海頻道微博

掃描關注上海頻道微博