伏岭徽剧:追逐最后的余音

京胡声起,断断续续地弹拉出充满历史感的徽剧曲调。老人坐在木质堂屋中随曲而唱,悠扬婉转的嗓音似乎在哀叹,又仿佛有种若断若续、伏行千里的执著。

他吟唱的是绩溪徽剧,据称已有两百多年的历史。然而,这份历史荣耀也成为背负,重重压在以徽剧传承为己任的邵新溪老先生身上。

我们第一次见到邵新溪老先生,是在古戏台旁。老人家穿着朴素,像大多上了年纪的人一样普通,唯独一双眼睛给人留下深刻印象,让他看起来完全不像77岁高龄。

老人家背着手,一边聊一边带我们走向伏岭镇中心小学。“后门是为暑假他们乡村少年宫上下学开的”,老人回头看看我们,“带你们从前面进。”中心小学地处整个伏岭村的上门位置,是村里唯一的学校,也是国家级非遗徽剧传习基地的所在地。

邵新溪将我们引到一间大的空教室,“这里学生越来越少了,稍微有点条件的,家长都把小孩送到县城里去读书。我们这里徽剧班的孩子,现在也就十几个,不到二十个。”视线随着声音飘向窗外。

“徽剧,在这里,已经是名存实亡。”

国家级非遗徽剧传习基地——伏岭镇中心小学

伏岭戏台

作为徽剧的起源和最后的活态传承“基地”,安徽省绩溪县伏岭镇真正会唱徽剧和从事于徽剧传承的老艺人不到五位,其中最年轻的一位也已经六十多岁。在谈及伏岭徽剧的未来时,传承人之一的邵千峰说道:“如果我们这代人去世了,伏岭徽剧可能也就灭亡了。”

伏岭戏台是伏岭政府和村民共同修缮保存的一座老戏台,它不仅见证了伏岭徽剧文化百年的兴衰,同时也代表着伏岭人民对徽剧文化的热爱和对历史的传承。被再三翻新的古戏台总是显得有些陌生,但是明亮颜色覆盖的泥砖下还是有人能记起它的过往沧桑。对于被伏岭山水养育的村民们来说,古戏台似乎是一个承载了美好回忆的场所。

伏岭古戏台

“我小的时候这里氛围非常高(好),我们这个地方有个特色——家家户户都有一个专门来看戏的凳子,叫看戏凳。那个时候每次演戏都会有很多人从别的村、甚至从很远的地方赶来我们这边看戏,看戏的人特别多,站在那个地方来看,吃不消,你就要凳子坐,一般的凳子,前面人站起来,你坐着就看不到,所以看戏凳子就要这么高,这么高前面人就遮不住你了,那么后面的人也在这里,后面的凳子又要高一点”徽剧老艺人邵新溪说到。老人记忆中的场面锣鼓喧天、人头攒动热闹无比,然而如今的古戏台却如在昭告在着徽剧落寞寂寥的命运,如果没有见证者的讲述人们很难把眼前清冷的建筑与老人回忆中的繁荣联系在一起。

古戏台对面是傍河的小路,河边有一排院子,悠扬清脆的童声戏腔从院子里传出,稚嫩而又坚定有力。小小的身形坐出大人板正的坐姿,两膝分开,两手规规矩矩地放在膝盖上,好像戏文里所说的“青天大老爷”。看到我们,学唱徽剧的孩子好像有些紧张,但还是保持着端正的坐姿。“我们这儿徽剧就是小孩子表演唱的。我想等我老了再回来教下一代,让徽剧能一直传承下去。”邵阳语气坚定,全然不像一个十岁的孩子。

徽剧童子班学员:邵阳

历史上的伏岭人丁兴旺、能人辈出,曾是古徽州著名的千灶万丁之地。如今走过伏岭充满文化底蕴的街道,入眼却只有老年人和小孩子。在中国经济快速发展、城市化进程日益加快的今天,年轻劳动力的流失在农村早已是司空见惯,但在作为徽剧之乡的伏岭,这种流失还带来一个更大的问题——优秀文化无人传承。

邵阳在伏岭镇中心小学上学,是目前徽剧童子班的主唱之一。作为在伏岭村长大的孩子,住在古戏台旁的他小时候经常看徽剧演出,便滋生了对徽剧的兴趣与热爱。秋天,他将升上五年级,在童子班也就剩下最后一年的学习时间。小学毕业后,他大概率会去县城或条件更好的城市里读初中,他会离开伏岭村,就像那些年轻人一样。

正如邵新溪老先生所说:“事实不一定跟着愿望走”,在他看来邵阳的想法也并不成熟。未来无法预知,没有人知道伏岭徽剧的抢救性传承能坚持多久。然而,至少这一刻,是少年最纯粹的心愿,也代表着老艺人们的努力没有白费。出身伏岭的孩子,有着对家乡徽剧的真挚感情。

据邵千峰回忆,曾经的三十岁值年活动极受重视。当年需要“做三十岁”的人们会提前很久联系老艺人排戏,从腊八开始在祠堂搭台唱戏,正月十四正式演出,再唱到正月十八才算结束。每到此时,来看戏的除了伏岭和附近的村民,也不乏从远处慕名而来的戏迷。而如今传承问题愈发严峻,三十值年能排出一场戏都变得很不容易,因大多数人都外出务工,排出来的戏也只能演一晚且初七之前就结束。没有擂台、没有比拼、更没有往日的人山人海,曾经老人们用过的看戏凳早已不见踪影,或许它们正安静的躺在某一处角落,被岁月的灰尘掩盖、消逝。如今的徽剧对伏岭来说更多的不是娱乐,而是变成了单纯的文化传承。然而,就是这种零星的传承,也面临着众多的困难。

随着大众媒介的发展,娱乐方式的多元化,徽剧戏迷越来越少。“锣鼓响,脚板痒”也成为了只存在于记忆之中的场面。老艺人记忆中的古戏台,已然不复往昔的热闹,它依然矗立在伏岭镇中心小学旁边,作为伏岭徽剧仅剩的舞台、传承的某种载体和见证者而存在着,但或许它和伏岭徽剧的命运一样,也只能是存在着。

“三十值年”

“我们这边的人啊,稍微年长之后就会外出闯荡。”徽剧老艺人邵灶模说。

浸润在徽文化中的伏岭历史上人口密集,“七山一水一分田、一分道路和庄园”,山麓环绕、田地贫瘠迫使伏岭人十三四岁就要离开家乡出去闯荡。“前世不修,生在徽州,十三四岁,往外一丢。”徽州的这句俗语从明清时期一直流传至今。当然,收不了几粒米的土地已经不再是“丢出去”的主要原因。

所以在伏岭自古以来都是暂时没被“丢出去”的孩子来演徽剧,大多是年龄在十四岁以下的童子。而“做三十”的戏台往往是童子们初接触徽剧的地方。

或许是在徽文化的影响下,浓厚的宗族情结、乡孝理念是伏岭人与家乡脱不开的一个重要纽带。尤其是一到三十岁,伏岭村的邵姓男子全部要回村“做三十”。每年正月初,祠堂内外,戏台上下,白天舞犭回游灯,晚上打擂演戏,熙熙攘攘,人头攒动。

“我们伏岭的徽剧之所以能传承到现在,主要就是因为这个‘做三十岁’的传统。”邵灶模说。在每年春节,伏岭年满三十周岁的人,当地也叫做“值年的人”,需要办一场“舞犭回”,包括游灯、舞狮、唱徽剧等,这是伏岭的春节晚会。“舞犭回”是伏岭村创造的特有名词,起源于镇邪除恶。这个“三十值年”几乎是所有伏岭人认同徽剧能够不被“灭掉”的重要原因。

过去伏岭村演徽剧一般从正月十四开始连演三晚戏,由邵氏的上中下三个支派轮流打擂台演徽剧,节目丰富,演出精彩,十里八村的人都来看,很多人甚至根本挤不进场子。“这几天,伏岭村成了集市,街上行人往来不绝,小贩摊子很多。”邵茂深在《伏岭舞犭回》一书中描述到。

徽剧的戏文大部分是艺人间口口相传留下来的,做农活空闲时候跟徽剧老艺人们“唱两句”,田间地头变成了学唱徽剧的最佳场所,也是老艺人们最热泪盈眶的有关徽剧的回忆。

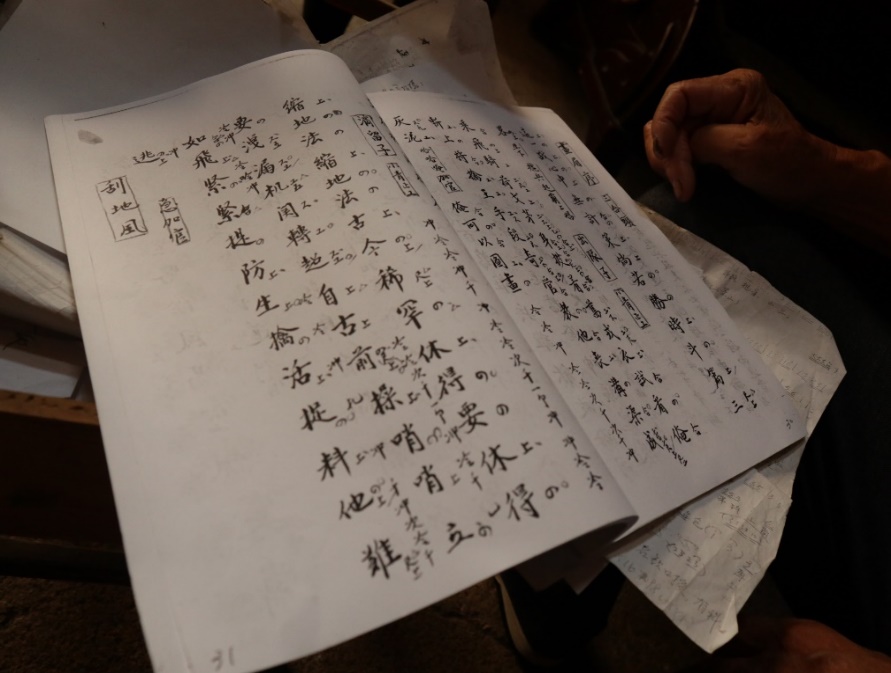

在邵新溪老先生的家中,我们见到了一些徽剧的曲谱剧本,都是手抄或者复印本。“我们这已经没有啥原件了。绝大多都失传了。”邵新溪语气中满是可惜,徽剧的文本资料因年久失传,很多现在的剧本都是老艺人根据演出经验和记忆整理成的,而传承又面临后继无人。

“前面二人慢走~”邵昌厚在第一次喊邵新溪无果后用徽戏的调子大声唱到。

“唉呀~”熟悉的调子跑进耳朵后邵新溪立马对唱,前面的呼喊仿佛成了一种选择性失听。

二人相视一笑。

在“舞犭回”文化下出生与成长的村民,“做三十”已是他们深入骨髓的基因。在没有电影电视的日子,“唱徽剧”是他们别样的快乐。

可是那个“天天围着戏转”的氛围早就开始消失了,对徽剧的遗忘也早就开始了。甚至是早在老艺人们年轻的时候就开始了,他们能记起的或许只是在农田里随风吹进耳的一些徽剧老调,能做到的也只是尽其所能。“我们在这里传承,其实有一部分已经失传了。我们所传递的就是我们自己懂的这一点。”人不断的在老,徽剧不断的在被遗忘。随着60年代一些徽剧老艺人的离世,用工尺谱记录的徽剧戏本没有人再能翻译演奏出来,被大力提倡的简谱以破竹之势完全取代了工尺谱。取代的同时,一些独属于徽剧的韵味也消失了。刻在那些人们心中的“做三十”的韵味也消失了。

用工尺谱记录的徽剧戏本

但最终还是有人感受到了这种危机。2001年,为了挽救“演不下去的徽剧”,伏岭小学正式成立徽剧童子班。可是,昔日看工尺谱演奏出的徽剧没有哪个童子再能听到了。原先曲目繁多的伏岭徽剧,也就只剩下现在老艺人们曾经在农田耳濡目染的一些徽剧“皮毛”,拿得出手、有戏本的也就只剩下《龙虎斗》和《水淹七军》两个剧目。

这种以接力方式进行传承的徽剧,在经历时代对它的重创后,它几乎无力抵抗。在未来,还有人能够现场(演绎)徽剧吗?“三十值年”的舞台上还有徽剧的身影吗?

“徽剧童子班目前只能起到一种叫宣誓的作用,大家都知道伏岭这个徽剧还在,它就只能起到这么一点作用。他实际上传承是特别特别少的,很可怜的。”伏岭小学校长邵宗惠丝毫不隐瞒他对现存徽剧童子班的看法。

“家乡的水土养育了我,我不能忘记家乡啊!”邵宗惠是典型的被乡愁羁绊的伏岭人。他是土生土长的伏岭邵氏子孙,同时也是伏岭传承徽剧的重要人物。他于2014年上任伏岭小学校长,是接任童子班的第四任校长,也“是最支持(童子班)的”老艺人们说起童子班总是三句不离邵宗惠。

“因为我这个基因里面就有啊,祖先这边的东西一定要留下传承,所以我觉得有这个积极性有这个动力。”但他也清楚的知道钱和人的缺乏是横在他面前的两座大山,或许是邵氏子孙的血脉牵连,或许是为了留存在记忆中的那抹徽剧,“不管他多难,我始终都要办。”

原伏岭小学校长邵宗惠

他也曾经竭力想把徽剧以及徽剧童子班真正维持下来,开办课程、争取经费、外出展演,这些在他的努力下都做到了。可是带不来任何利润的“徽剧传承”只是在被有限的非遗资金艰难拖拽着,老艺人们接二连三的去世,现在的童子们又有多少能留在村里学徽剧。对于伏岭徽剧来说邵宗惠已经使尽全力在抢救徽剧了,个体的力量即便不可或缺但又微不足道。

“这个徽剧消亡的时间表啊,倒计时更近了。”邵宗惠说。这一点他看的比所有人都清楚。

他校长在任的那两年是伏岭徽剧童子班最红火的时候。伏岭徽剧坐着高铁进京演出,王小丫来伏岭小学采访,“那边锣鼓响了,王小丫就赶紧跑过去。”谈起做出的成绩时邵宗惠笑了起来。

谈到徽剧童子班在继任校长手中的发展,邵宗惠认为“还不错”,但实际上徽剧童子班上课时间已经由一个半小时压缩为四十分钟。这个回答在抛开礼貌性的辞令式应对以外,更多的还是因为“这个童子班,你感觉越办越明白,它很难存续了。”

只要存在就够的童子班,他们都还没放弃。

“最大的心愿”

伏岭村从前的村民基本上以务农为生,一直都在村里生活,老艺人们边干农活边唱徽剧,时不时还扮下身段,小孩子们在一旁蹲着看着,玩闹学样。

那时,徽剧就像是另一种语言,融入在他们的生活里。

如今,邵新溪老先生在村里唯一的童子班中任教,作为省级非物质文化遗产代表性传承人,已经77岁高龄的邵新溪还坚守在教授徽剧的一线,担起了主教童子班的孩子们“唱”的职责,支撑他的是热爱与责任。“对我来说,一个是从小就爱好这个(徽剧),另外一个就是我想既然政府和学校里面有这个通知,聘请我去教,我就义不容辞。因为我们是徽剧的发源地,我们必须得有义务有责任把它传承下去。在我还能够教得动的时候,就要义不容辞去。”

国家级非遗徽剧传习基地,就是伏岭镇中心小学所办的徽剧童子班。和我们想象中的“基地”不同,童子班的设置或许只能称得上是“微型”徽剧兴趣班。每周一次课,时间大约在四十分钟到一小时。“徽剧不是一朝一夕能学入门的,要经过很多年沉淀的。”邵新溪反复强调着,“那一招一式,比方说甩水袖、翻跟斗,都是要十几年才能出效果的。”

童子班是由小学里二到五年级自愿报名学习徽剧的孩子们组成,六年级由于是小学毕业班,学生都要将全身心放在学习和备考上,家长更不会允许“本末倒置”。童子班的教学以排演经典剧目的片段为主,一学期下来能排成一个片段就是比较理想的成果了。“真正一出完整的戏排下来得要两年,现在根本没这种条件和时间啊。”一场完整的剧目,有几十个甚至更多的角色,然而,目前的童子班只有15个人,甚至整个小学也不到一百人,角色人数分配上就已经注定没法呈现完整剧情。

对邵新溪来说,他并不奢求徽剧能有多大多好的传承发展前景,因为现实已经无力改变。“现在毕竟客观的情况是这样,你主观再去努力,只能是好一点,但是客观规律真是无法去改变。”

邵新溪在拉胡琴

安徽省徽京剧团会到伏岭村的童子班来招生,有时候看中了好苗子,但学生的家长不给去。“一般来讲,家长不希望孩子去唱戏的。孩子们年龄小又不懂事。现在我们是尽我们的力量把这个戏剧这么一代一代传下去,希望我们传承的小孩子将来喜欢这个徽剧,也以身作则把徽剧再传下去,这样就行了。就是希望(徽剧)不要灭亡。这是最大的心愿。”邵阳的坚定已经是老艺人们最后的希望。

他代表着最后的余音里微弱的希望,像风雨中摇曳却不灭的火光,照亮徽剧艰难传承的未来。

邵新溪多次提到,伏岭村里懂点徽剧的或者有兴趣的基本都是六十五岁以上的老人了。即便在国家政府的资金扶持下,徽剧还是日渐一日地衰败。

老先生又介绍说,绩溪县文化馆和相关团队今年有意做有关徽剧的慕课项目,请他帮助录课。当他了解到慕课平台有利于更多年轻人了解徽剧,将徽剧推广出去后,一连说了三声“好”,喜悦溢于言表。

老艺人中,如今已经年过八旬的邵满娟是年纪最大的,她一直拖着病体坚持任教,今年放了暑假才前往合肥市住院养病。“她身体一直不大好,而且年纪这么大了,应该后面可能不怎么会过来教了吧。”邵新溪也和我们谈到了这位五位任教的传承人中唯一的女性。“所以我现在最担心的是没有后继的人。比如讲现在教旦角的(女性角色)就没有人教了。像我们做女的动作还做不好。”

老艺人们并不是专业科班出身,客观来说他们在徽剧方面也不是样样都精通,他们只是想把自己心中那一方徽剧仅剩的瑰宝——他们热爱的土地上宝贵的文化,尽可能多的传下去,而对于自己没能力的,却只能一点一点看着实际活态传承下去的东西越来越少。

“我们在这里传承,其实有一部分已经失传了。我们所传递的就是我们自己懂的这一点东西。”

热爱与遗憾

有些巧合,邵新溪家对门,住的是邵灶模。这两位邵姓老艺人,可能是之后伏岭徽剧童子班唯二的主心骨了。邵灶模今年六十五岁,是童子班成立之初,被邀请来做指导老师的五位徽剧老艺人中年纪最小的。他嗓音条件不怎么适合唱,不过吹得一手好长笛,而长笛是非常重要的徽剧表演伴奏元素。邵灶模在童子班中主要负责一些组织工作,组织孩子们排戏,偶尔会替邵新溪代一节课。

作为伏岭村里最年轻的老艺人,邵灶模身上的担子不可谓不重。

最年轻的老艺人:邵灶模

“办童子班是需要投入很多资金的,开支比较大,而且这种文化传承性的东西,资金一旦投入进去是没有回笼的,再加上现在生源越来越少,我觉得能不能继续把童子班继续办下去这个问题已经很严峻了。”谈到童子班的未来,邵灶模展现了同样的忧虑,但更多的,还是坚定。“只要学校这个童子班一直搞下去,我就会一直在童子班教下去。关键是学校要能够一直搞下去,现在我主要就是担心童子班会办不下去。”

“了解徽剧啊,给你们介绍个人,叫邵千峰。”

而当我们找到邵千峰时,他却连连推辞“我对这个没啥好说,我不搞这个了。你们去找邵灶模吧。”

从伏岭村中门山路旁的桥洞进去,沿着小路往下走,在一间传统的民居中,我们见到了邵千峰和他的妻子。刚见面,提到徽剧,邵千峰并没有想象中的热忱,看得出,他并不愿意多提,甚至有些回避这个话题。

邵千峰是伏岭镇中心小学徽剧童子班最初任教的五位老艺人之一,在村中也有一定名声,但近几年,因身体原因,无法继续再任教一线。谈到如今的童子班传承,邵千峰说出了自己的心里话:“好不容易才把孩子们从一点都不会教到会一些,就停止继续学习,我认为这样是传不下去的。”

在得知我们希望让更多的人了解徽剧后,邵千峰主动提出带我们去参观村里的徽剧博物馆。

“走走走,不麻烦。”那时候,老人突然兴致高了。邵千峰的妻子大声劝阻了几句,邵千峰摆摆手,和她说了两句便先行出门了。老人家在心底埋藏许久的热爱似乎藏不住了。跟随着他的脚步,我们穿过小巷,踏过青苔。村里现居人口不多,而且大多数都是留守老人,这让伏岭村如一颗渐渐蒙尘的徽剧明珠,失去了往日的活力。路过的徽茶展示馆、家训馆,虽都年久无人,但还依稀可见这座村落百年历史文化的底蕴。

“这一路上,你们有看见几个年轻人?”路上,邵千峰语气里的痛惜无奈已经藏不住,“如果我们村里现在还有年轻人愿意学,那我们几位老艺人,就可以集中精力教他们,传承给他们,再让他们继续往后传,关键是现在没有这么一批年轻人。”

掌管博物馆钥匙的人,是个村里的剃头师傅。粉墙黛瓦,墨晕斑驳。然而,“博物馆”,却不像个博物馆。青苔遍地,苍蝇盘旋在院中杂草丛,玻璃展柜上满是灰尘与污垢。展柜里多是清朝和民国时期的戏服、盔头、面具等,戏服掉色严重,不大看得出原本的艳丽夺目与精美绣工。

伏岭徽剧博物馆展示品

“我们把戏服送到苏州那边,苏州绣娘都说复制不出来了,那种绣工技术没有了。”邵千峰的目光一直放在一件戏服上,“这件,我是最后一个穿过它的人。”

邵千峰介绍戏服

回到家中,老人本是在翻找着要介绍给我们看的曲谱剧本子,在没有任何预兆下,哼唱声起。虽然气息不足的断音转音连外行人也听得出,却忍不住热泪盈眶。“哎呀,我献丑了,我这心脏啊弄得我现在气不够,唱戏这个中气要很足的,我这气不行。”

邵千峰拿着谱子吟唱

身体支撑不了徽剧的继续传唱,心底里,却从没放下过那份热爱与遗憾。

(作者:上海大学新闻传播学院 徐凌玮 栗奕萱 苏比努尔·肉孜 指导老师:洪长晖)

分享让更多人看到

- 评论

- 关注

第一时间为您推送权威资讯

第一时间为您推送权威资讯

报道全球 传播中国

报道全球 传播中国

关注人民网,传播正能量

关注人民网,传播正能量