寶山這個村的“垃圾分類月考”火了!鄰裡互學互鑒,村子越分越美

在寶山區羅涇鎮花紅村毛家鎮宅的宣傳欄前,圍了一圈飯后遛彎的爺叔阿姨們。“哦呦,這張照片裡濕垃圾桶混了塑料袋,下次要注意啦!”“對咯,垃圾分類搞清爽,吾尼村裡環境才靈光!”吸引他們目光的,正是上個月本宅垃圾分類“月考”的反饋公示:抽查中的10戶中,8戶表現良好,2戶有待改進,旁邊還附上了清晰的垃圾桶“直拍照”。

花紅村內,這樣大大小小的公示欄,已成為村民茶余飯后互學互鑒、對標找差的“分類課堂”。而這一切,源於今年5月啟動的垃圾分類評比制度。三個月過去,村民們不僅將垃圾分類內化為生活習慣,更在你幫我學、共治共建中凝聚起美化家園的合力,讓鄉村面貌煥然一新。如今,一股健康文明的綠色新風尚正在悄然浸潤著花紅村的每個角落……

垃圾分類不給力?創新制度來助力!

五年前,《上海市生活垃圾管理條例》落地,垃圾分類成了上海人的“必修課”。花紅村積極響應,為每戶配齊干濕桶,分揀員每日上門收運,並結合“積分制”,讓大家在“分分積累”中把綠色生活過成了日常。

然而,熱心垃圾分類實踐的村民王阿姨發現:一些村民對分類標准仍一知半解,干濕混投偶有發生﹔一些新來租客尚未養成垃圾分類習慣,把果皮、剩菜一股腦地扔進干垃圾桶,這些現象給原本井然有序的垃圾處理流程增添了阻礙。“垃圾分類是事關家家戶戶的生活環境,不能光自己做好,得讓全村人都明白這裡面的門道!”

如何讓“老村民”鞏固分類習慣、讓“外來客”自覺遵守村規?帶著這個問題,王阿姨帶著一群老伙伴,找到了村干部。

“我提議能不能每月大家伙一起看看各家分類做得怎麼樣?好的地方學一學,不足的地方幫一把?”這個朴實的想法,像顆種子在你一言我一語中發了芽:“是該給每家記一記,讓大家心裡有個數!”“把情況貼出來,誰家做得好、哪裡要注意,清清楚楚,互相學、互相幫!”“對堅持做得好的,村裡給點小鼓勵,鼓鼓勁頭!”

這些帶著泥土味的“金點子”,被村委會認真記在本子上。經過幾輪碰頭討論,凝聚村集體智慧的“垃圾分類評比制度”應運而生。

“綠色月考”怎麼考?一抽二檢三結算!

花紅村的“綠色月考”用“一抽二檢三結算”閉環管理串起垃圾分類的日常。這場考試考的不是規矩,而是鄰裡間的互助和默契,越考越有勁頭。

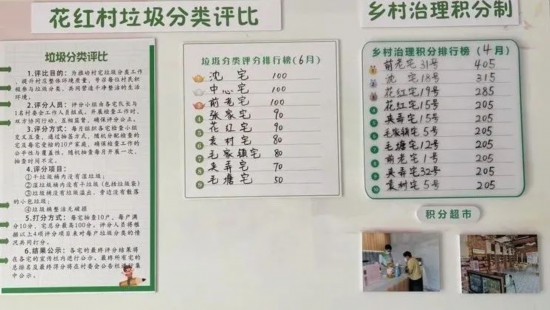

每月,村內各宅隊長與村委會工作人員組成9個檢查小組,雙方協同行動,通過抽簽決定誰查誰、查哪戶、何時查,公平透明,並全程接受村民的監督。

“小張,垃圾分類開始習慣了吧?這濕垃圾分得挺清爽的!不過你看,這個裝早餐的塑料袋,下次記得要扔到黑色的干垃圾桶裡哦。”檢查小組根據5項標准對抽中住戶打分,每宅抽查10戶,每戶滿分10分,宅總分最高100分。

次月月初,“月考分數”在村委會公告欄及宅前宣傳欄集中揭幕。“我們中心宅這月進步大,多虧了王阿姨天天提醒!”“這張照片是老毛家吧!剝下來的粽葉要扔在干垃圾桶裡的。”老少村民們齊聚在一起,誰家分錯了、怎麼改,都成了鄰裡街坊們閑聊的話題。對於做得好的家庭,每月25日還可以前往積分超市領取獎勵。從檢查時的互相提醒,到公示后的經驗交流,再到領獎時的心得分享,垃圾分類,就這樣從“門前桶裡的事”,變成了“家家戶戶心上的事”,在村民們你一言我一語的互學互助裡,越做越順溜。

共治成效看得見,村民都說“我要分”

“綠色月考”開考三個月來,花紅村的人居環境煥發出新氣象。村民門前的垃圾桶分類准確率顯著提升,尤其是之前常見的濕垃圾桶內有塑料袋、干垃圾桶內有果皮等“通病”,經過逐月的糾正改進已經“悄然消失”。

如今,在花紅村,垃圾分類更成為村民深度參與鄉村治理的鮮活載體。在“互相提醒-共同改進-肯定激勵”閉環機制下,村民們主動向優秀榜樣靠齊,不僅自覺踐行分類標准,更主動擔當起環境監督員、衛生維護者、鄉村治理師的角色:互相督促分類准確度、加入每月公共衛生清潔日、積極參與村級議事協商……正如村民李阿姨所說,“現在不光管好自己家,看到路上有小包垃圾,也會順手撿起來。村子是大家的,一起出力才能管得更好!”從“自掃門前雪”到“共筑美家園”,鄉村治理的凝聚力與向心力在垃圾分類的每個小小細節中不斷提升。

“我們的初衷就是想進一步發動村民、引導村民,一起參與到鄉村振興、鄉村治理的過程中來,通過‘垃圾分類評比制度’形成群策群治‘大合唱’,帶動村風民風改善。”花紅村相關負責人介紹,結合近年村內基礎設施建設、宣傳氛圍營造、清運體制調整、管理模式創新等舉措,花紅村已構建起了一套較為完善的垃圾分類共治體系。未來,花紅村將持續鞏固全國文明村創建成果,引導更多村民從環境治理的實踐者成長為鄉村振興的主力軍,推動綠色生活理念扎根鄉土,讓文明之花與善治之果交相輝映、處處綻放。

(來源:上海寶山)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量