我國首次實現35萬公裡地月尺度衛星激光測距

浩瀚宇宙的地月空間,一場跨越35萬公裡的“光影對話”悄然上演。日前,中國科學院上海天文台研制的新型激光角反射器,聯合地面測站成功實施了地月空間35萬公裡的衛星激光測距試驗。

這是國內首個成功被觀測到的地月距離尺度的激光反射器載荷,也是繼美國“藍色幽靈”著陸器搭載的“下一代月球反射器”后,第2個在地月距離上實現單角錐激光測距的反射器。這一成果標志著我國具備了地月高精度激光測距全鏈路的自主研發和工程應用能力,是我國在深空探測領域邁出的重要一步。

為此,上海天文台衛星激光測距及應用團組接受了解放日報記者專訪,解讀這項成果背后的科學密碼與戰略意義。

【重量僅1.3千克,反射誤差理論上可達亞毫米級】

此次新技術試驗,屬於中國科學院戰略性先導專項“地月空間DRO探索研究”的任務之一。DRO,即遠距離逆行軌道。該軌道的方向與月球環繞地球的方向相反,堪稱連接地球、月球和深空的“交通樞紐”。衛星激光測距是目前精度最高的測距技術之一,激光反射器就是每一個測距鏈路的靶點,此次試驗的成功將我國的衛星激光測距能力范圍由地球軌道擴展到了月球DRO軌道。

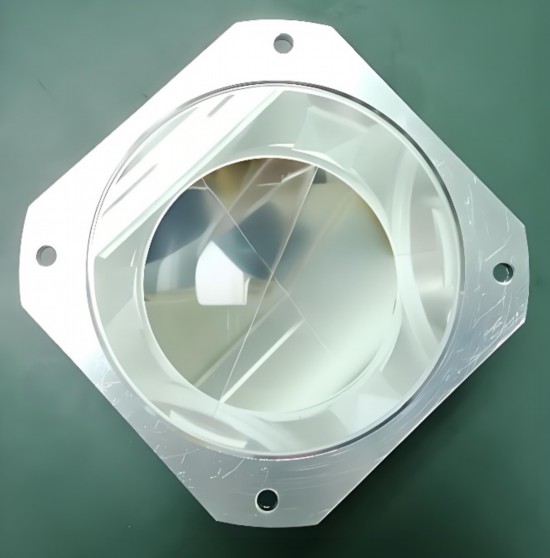

而此次試驗的“主角”——新型激光角反射器,採用了特殊的單角錐設計。

上海天文台研制的單角錐反射器

“角錐棱鏡(以下簡稱角錐)是激光反射器的核心元件,具有將光束原路反射回去的特性。傳統的陣列型激光反射器是由多件角錐棱鏡組合而成,雖然角錐數量的堆砌可以提供足夠的反射能量,但同時也帶來了分散反射造成的精度下降問題。相比而言,單角錐設計則‘天生’具備極高的精度,而我們工作的主要挑戰就是想盡辦法‘以一敵眾’,將單個角錐的反射能力提升到可以媲美角錐陣列的程度。”項目負責人孟文東正高級工程師說。

這種設計使得反射器載荷重量僅1.3千克,相較於阿波羅系列月球反射器輕了十余倍,大大降低了搭載難度,更適合部署在高軌道衛星和月球表面。該反射器引起的測距誤差理論上可達到1毫米以下,顯著優於陣列型反射器。

【反射能力與美國阿波羅11號月面反射器相近】

值得一提的是,此次試驗是國際上首次實現對地月距離衛星星載單角錐反射器的激光測距,進一步檢驗了該型反射器應用於地月距離激光測距的工程可行性。與美國在不久前於月球表面“危海”部署的同類反射器相比,我們的載荷任務面臨著不同甚至更大的技術挑戰。相對於月面著陸的固定目標,月球DRO軌道衛星的預報精度更低,載荷面對的熱環境也更為復雜,這都給反射器的設計和觀測增加了難度。

談及攻克了哪些關鍵技術,團隊成員如數家珍。

“高速運動的衛星反射的激光信號,並非如人們的直覺一般嚴格原路反射,而是會產生一個有趣的偏角,這被稱作速度光行差現象。因此要做到激光反射器性能的最大化,其反射遠場能量分布必須匹配速度光行差的大小和方向,這就要求根據衛星軌道、測站位置和測距系統參數等因素進行定制化的反射器設計。”反射器設計師湯凱高級工程師解釋。

反射器設計師程志恩高級工程師說:“為了反射更多光能量,我們很容易想到增大單件角錐棱鏡的通光口徑,但隨之帶來的鏡體材料均勻性和加工精度等高要求卻並不容易滿足。棱鏡的關鍵指標‘二面角補償’需要做到微弧度級別,這相當於1度的近兩萬分之一。我們不僅要在工藝上實現它,更需要將其准確地測量出來。”

單角錐反射器及遮光罩

“此外,角錐棱鏡在軌道上會受到衛星本身和宇宙空間背景的熱效應影響,產生鏡體內部溫度的不均勻,從而擾亂其反射遠場能量分布,導致性能下降。這種影響對大型角錐棱鏡尤為明顯。”湯凱補充道,為此,團隊探索了一種針對透明材料的體吸收熱仿真方法,在實施中通過材料表面處理、輻射遮擋和熱包覆等技術解決了這個問題。

“上海天文台在激光角反射器方面有二十余年的深入研究和工程經驗,先后承擔了北斗、天宮、空間站等高、中、低軌道的各類衛星和飛行器的反射器研制任務。團隊長期的科研文化和技術積累給了我們尋求突破的力量。”團組副組長吳志波正高級工程師說。

正是這些技術突破,讓該反射器載荷具備了與月面激光反射器阿波羅11號(重23.6千克,含100件角錐)相近的反射能力,也表明我國的地月距離激光反射器研制能力達到了國際領先的水平。

【自主研發,好比擁有自己的“導航地圖”】

這項成果的應用前景十分廣闊。

該載荷能夠廣泛部署於地月空間衛星和月球表面,配合地面測站能以更高的精度進行月球激光測距、地月空間衛星的測定軌和時間傳遞,其產生的高質量科學數據不僅能支持我國的重大地月空間探索任務,還能夠幫助我們深入研究月球物理、廣義相對論和引力紅移等科學方向。

“這就像給地月之間拉了一把精密的尺子,能將如此大的空間內任何感興趣的點(飛行器)到地球的距離精確測出來。”團組首席科學家張忠萍研究員總結。

地月空間是人類探索的一個重要方向,未來的月球科研站計劃更需要高精度的測距和時間同步服務。我國自主研發的這一地月反射器,好比為地月之間的所有活動准備了定位“靶標”,具有重要的戰略意義。

“自主研發就像是擁有了屬於自己的‘導航地圖’,能保障數據主權,避免再出現被‘卡脖子’的困境。”團組組長黃勇研究員說。

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量