蕩蕩紹興路,尋尋上海文藝小馬路的“書卷氣”

上海市住建委、市歷保中心介紹,紹興路是一條靜謐而又洋溢著書香和文化氣息的小馬路,位於上海市黃浦區西部,修筑於1926年,當時名為愛麥虞限路。1943年,改名為紹興路,並沿用至今。自50年代起,上海人民出版社、上海文藝出版社、上海文化出版社、上海音樂出版社、學林出版社等先后入駐紹興路,紹興路遂有“出版一條街”之稱,沿街雲集著眾多出版社、書店、畫廊、特色咖啡店。讓我們一起來蕩蕩紹興路,尋尋這條馬路上代表性的歷史建筑和他們從前的故事吧~

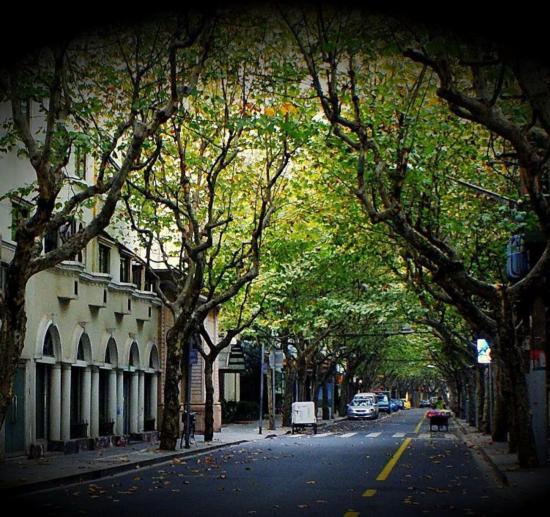

這條長400余米的小路,被數十年樹齡的梧桐樹蔭所籠罩,處處透露著恬靜濃郁的文藝氣息,一踏入路口,周遭車水馬龍的嘈雜之聲仿佛隨之消散。

# No.1

原朱季琳住宅

紹興路5號︱區文物保護單位

位於紹興路5號的花園住宅,解放前該住宅的主人是上海著名實業家朱季琳。解放后,這棟房子歸為國有,現為上海市新聞出版局等政府機關使用。

拾級而上進入一層大廳,兩側是會客室,中央為室內樓梯間,兩邊是內廊和書房、休息室、儲藏室。二、三層均為內廊式布置,兩邊是臥室,衛生間集中設在兩端。樓梯間設計講究,樓梯為雙跑樓梯,柚木制作的欄杆精致優雅,樓梯平台向外挑出部分作為休息室。建筑立面朴實無華,僅在檐口處飾西班牙建筑常用的連續拱券花紋。

# No.2

中華學藝社舊址

紹興路7號︱區文物保護單位

中華學藝社,成立於1916年,初名為“丙辰學社”,1923年更名為“中華學藝”,是中國20世紀上半葉最重要、規模最大的學術社團之一,為新文化運動乃至中國現代文化事業的發展做出了較大貢獻,發行了《學藝》等有影響的刊物。1920年,社團遷至上海后,社務擴展,於1926年開始籌劃建設新社所,即學藝社大樓。

大樓由近代著名建筑師柳士英設計,於1932年建成,是一幢4層鋼筋混凝土建筑。為適應南北向用地,建筑主體分為前后兩棟,以樓梯相連,總建筑面積為3100余平方米。這幢大樓不僅在室內設計和線腳處理上可見裝飾藝術的影響,在設計圖中的建筑形象也有許多裝飾性細節,比如,帶有菱形和折線形裝飾的正立面檐部、左角塔樓上出挑的窗台、各種幾何形紋樣的鐵藝花窗等。

# No.3

上海昆劇團

紹興路9號︱上海市優秀歷史建筑

位於紹興路9號,建成於1935年,是一幢磚混結構,三層樓的現代建筑。外部形態簡潔並不張揚,而內部則顯露出典型裝飾藝術的特征。最具有特色的是兩邊長長的樓梯,沿樓梯而上,可見古典吊燈,周邊是狹長的彩色玻璃,牆面上是古舊的彩格窗戶,透顯出典雅明媚的藝術效果。盡管時光流逝了近90年,但大廳牆上疊加螺旋狀的石膏裝飾,還依稀可辨當初的華美印記。

這座建筑原屬於法國警察博物館的一部分,后來成為上海昆劇團的所在地。如今,在上海昆劇團門口有塊大理石碑,依然寫著“愛麥虞限路9號宅”的字樣。

昆劇院裡的舞台叫蘭馨舞台,蘭花幽雅的氣息把紹興路的文化氣息熏得更為濃郁。每逢周末,蘭馨舞台常常會有熱愛昆劇的票友聚會,一些時尚的青年白領們迷醉在古老而典雅的昆腔中,讓自己心底的浮躁一點點遠去。同時,這裡也是傳播中華藝術的一個平台。

上海星羅密布的小馬路各有千秋,紹興路長400多米,東起瑞金二路,西至陝西南路,通過近百年文化的浸潤,成就了其濃濃的書卷氣息,掩映其中的歷史建筑也遠不止我們介紹的這些。每一幢建筑自誕生起就成為了記錄歷史的書籍,或兒女情懷或蕩氣回腸,或從容大氣或典雅神秘......千般萬般都需您走上街頭,深入巷尾細細尋味。上海就是這樣一個充滿魔力的城市,讓人著迷,讓人沉浸。

資料:市住建委、市歷保中心

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量