上海博物館東館中國古代雕塑館已向公眾試開放

市文化旅游局介紹,上海博物館東館的第二個常設展廳——中國古代雕塑館(以下簡稱雕塑館)經過全面升級、創新改陳,已於近日試開放。上博東館雕塑館展陳是基於人民廣場館雕塑館的改陳升級。據悉,展覽將展出和闡釋上博館藏骨雕、玉雕、青銅器、木俑、陶俑等289件/套立體造型文物,較人民廣場館雕塑展增加近兩倍數量,其中三分之一為首次公開展出。

展館位於上海博物館(東館)一樓,開放時間為10:00-18:00(17:00停止入場),每周二閉館(除國定假日外)。觀眾可打開“上海博物館參觀預約”小程序提前進行參觀預約。詳見↓

此次改陳升級主要體現在文物門類拓展和展線歷史延伸兩方面。

文物門類拓展方面,展覽立足館藏立體造型類文物,從藝術視角出發,將展出和闡釋上博館藏骨雕、玉雕、青銅器、木俑、陶俑、墓葬刻石、金銅造像、石雕造像、木雕造像、泥塑造像、瓷塑、竹、木、牙雕等289件/套立體造型文物,較人民廣場館雕塑展增加近兩倍數量,其中,有三分之一為首次公開展出。

展線歷史延伸方面,展覽在原有雕塑館“戰國秦漢”“魏晉南北朝”“隋唐五代”“宋遼金”四大版塊的基礎上,向前擴展到商周時期,充實成為商周、秦漢版塊﹔向后新增元明清版塊,重新展示這時期雕塑的工藝之美和貼近現代人審美的鮮活世俗氣息,改變大眾對元明清雕塑拘謹、守舊、衰敗的刻板印象。在繼承人民廣場館雕塑展原有經典展陳的基礎上擴充和優化調整,形成“商周秦漢”“魏晉南北朝”“隋唐五代”“宋遼金大理國”“元明清”五大版塊,展現一部有形的中國古代雕塑藝術通史。

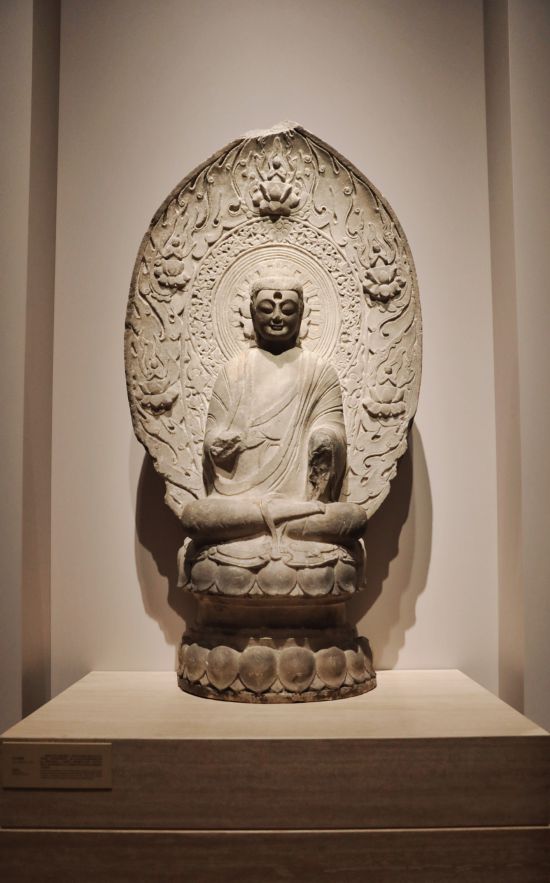

第一版塊,形致以禮:商、周、秦、漢雕塑,展現了中國雕塑藝術由孕育到逐漸成熟的過程,禮制色彩和金石氣是漢代以前中國雕塑藝術的特色。第二版塊,交流互鑒:魏晉、南北朝雕塑,魏晉時期社會動蕩,雕塑藝術為兩漢向南北朝的過渡時期。南北朝是中國佛教雕塑藝術的第一個繁榮期。交流與融合是這一時期雕塑藝術的特征。第三版塊,理想之美:隋、唐、五代雕塑,展現了中國雕塑藝術由南北朝時期的多元化向一統化發展,在盛唐時期中國古代雕塑藝術達到高峰。第四版塊,由聖入凡:宋、遼、金及大理國雕塑,展現了兩宋雕塑在繼承唐、五代飽滿瑰麗作風的基礎上,更多表現出寫實性與世俗性特點。遼、金、大理國的雕塑藝術既借鑒了唐宋雕塑,又具有各自的民族特色。第五版塊,世間工巧:元、明、清雕塑,展現元、明、清時期的雕塑藝術更加程式化、世俗化。此時漢藏雕塑藝術的融合是民族團結、國家統一的象征。

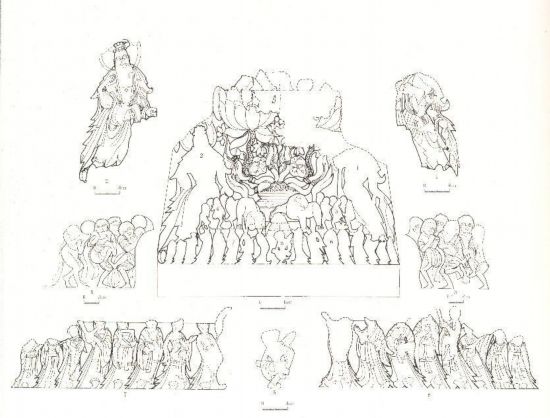

展覽以時間為縱軸展示在中國古代雕塑史上有代表性的作品。如先秦的青銅雕塑,秦漢的陶俑和畫像石,魏晉的堆塑罐,南北朝、隋唐的金銅、石雕佛教造像以及雲岡、龍門石窟的浮雕造像,五代南唐欽陵的陶俑,宋遼金的寺觀造像、金銅造像,元明清以藏傳佛教金銅造像為主的藏、漢、宮廷造像體系,明清的竹、木、牙雕等民間工藝雕塑都有所涵蓋。

上博東館雕塑館展出近三百件館藏珍貴文物,其中不乏諸多代表性的珍品、孤品文物,比如大理國鎏金銅大日遍照佛像,是存世體量最大的大理國鎏金銅大日遍照佛像﹔還有一尊大都佛兒張造青田石佛像,是唯一考古出土的帶有“大都”銘文的標准元大都造像,均為孤品。同時,為豐富展覽體系,上博東館雕塑館也向文博界的兄弟單位借展了部分在雕塑史上非常重要的稀缺文物。比如四川博物院藏成都萬佛寺遺址出土南朝石造像殘碑,南朝造像存世稀少,更可貴的是碑上雕刻的胡漢融合的伎樂人物與梁武帝參與創作的上雲樂有關。

重點文物

白石供養菩薩像

唐(公元618─907年)

虎形鎏金銅鎮

西漢(公元前206─公元8年)

石天人頭部殘件

北魏(公元386─534年)

白石佛像

北齊(公元550─577年)

石造像殘碑

南朝(公元420─589年)

銅阿彌陀佛三尊像

隋(公元581─618年)

中國古代雕塑館

地點

上海博物館(東館)一樓

開放時間

10:00-18:00(17:00停止入場)

每周二閉館(除國定假日外)

請至“上海博物館參觀預約”小程序提前進行參觀預約

資料:市文化旅游局、上海博物館

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量