“雲游”巴金故居,打卡讀者心目中的文學勝地

走在永不拓寬的武康路上,來往行人步履休閑,時間似乎也在梧桐樹蔭下放慢了腳步。這條小馬路上有一座老建筑,是巴金先生在上海久居的地方——武康路113號,他在這裡校對完成了小說《團圓》,還寫下了《隨想錄》以及大量散文隨筆↓

陪伴文學巨匠后半生的小院

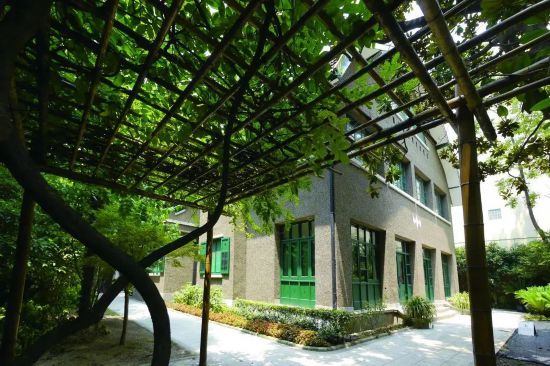

武康路113號建於1923年,住宅由一棟主樓和兩棟輔樓及花園組成,總佔地面積約1400平方米。1955年9月,巴金全家從淮海坊遷入此地。

建筑主樓為假三層(兩層帶閣樓式)花園院落,雙坡屋面平緩,細卵石牆面,深綠色木窗,建筑整體簡潔素雅。

建筑南立面底層原為敞廊,上為跌檐式山牆﹔北立面入口設有白色拱形門。

北輔樓原為車庫和鍋爐房。車庫曾以藏書為主,放滿了書架和書,現車庫被改建為多媒體視聽室。

南輔樓一樓原為儲藏室,現作為游客服務中心使用。二樓為1982年故居修繕時加蓋。

1999年9月23日,巴金故居被上海市人民政府公布為上海市第三批優秀歷史建筑。2014年4月4日,巴金故居被上海市人民政府公布為上海市文物保護單位。

談笑有鴻儒,往來皆大師

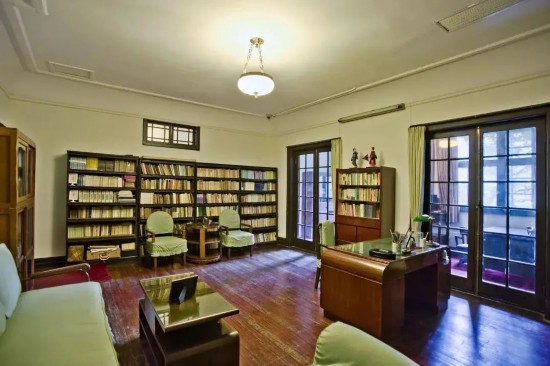

在這個家裡,巴金創作了《團圓》等抗美援朝題材的小說及多本散文集,創辦文學月刊《收獲》,出版《往事與隨想》等譯作。

二樓過廳

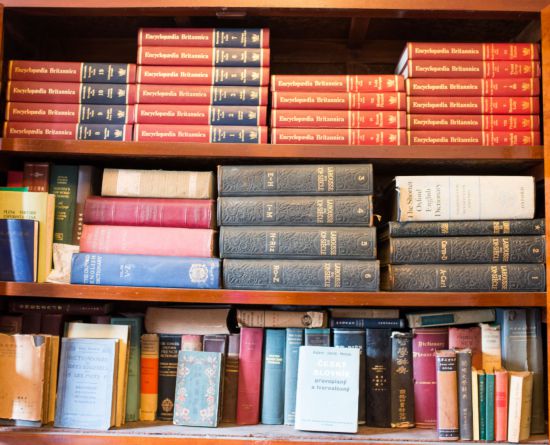

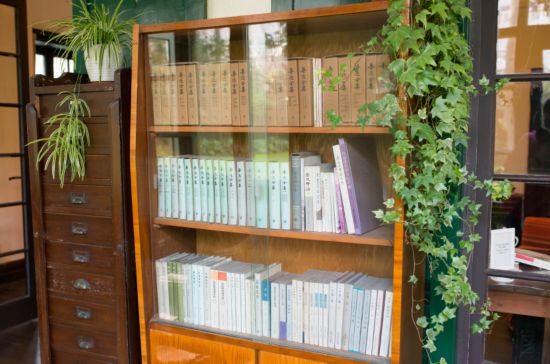

故居二樓的過廳,左側書櫃裡存放的主要是外文書和工具書,包括農學、醫學、植物學和專業的測繪詞典等類別。巴金精通英語、俄語,並能通過日文、德文、朝鮮文、西班牙文、法文等文字進行閱讀。

巴金作為新中國文學史上的標杆人物,他在武康路上的這處居所,曾出入過眾多中外作家及各界名人,見証了半個世紀以來“中國文學不同時期的記憶”。

1978年,巴金與朋友們談笑風生

當年,巴金一家剛搬到這處新居,就接待了首批訪客:法國作家薩特和波伏娃。老舍、曹禺、沈從文都在此留下過足跡,同住在徐匯區的柯靈、張樂平等更是這裡的常客。

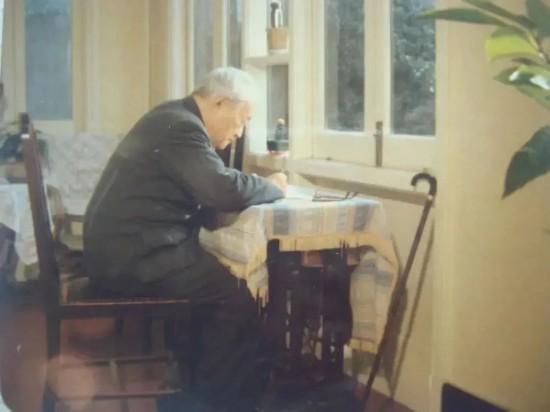

1982年11月,巴金一家在主樓南面底層的敞廊處裝上了門窗。因陽光充足,巴金和家人就把這裡叫做“太陽間”。

后來,太陽間逐漸成為巴金晚年寫作、會客、休息的主要場所。在腳踏式翻板縫紉機上鋪了一塊台布,把它當作書桌用,巴金就在這張“桌子”上寫完了《隨想錄》的后半部分。

建筑亮點

壁爐

巴金故居主樓內客廳、書房、臥室等房間內,都設有無取暖作用僅作為裝飾的壁爐。

鋼琴

故居主樓門廳右手邊的一個小房間,是巴金家的飯廳,這裡放置著一架鋼琴。

巴金與夫人蕭珊熱情好客,常留到訪的客人在家中用餐,女兒常會使用這架鋼琴為來訪客人演奏。

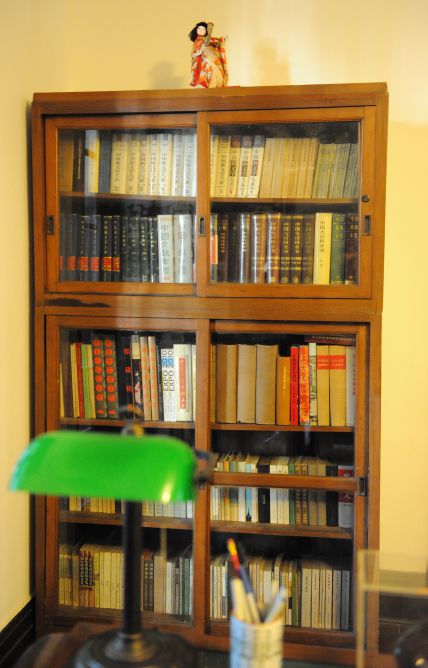

書架(櫃)

書籍是巴金的最愛,就算手頭不寬裕,他拿到稿費還是會先去買書。現在故居內存放的圖書僅為巴金藏書的一小部分。故居內原有書架、書櫃近八十個,目前留存的書架(櫃)仍有三十七個。

巴金先生手模

巴金先生手模被放置於南輔樓前,就是這隻手,寫出了上千萬字的佳作,影響了幾億讀者,為中華民族留下了不朽的文化瑰寶。這個手模模型還被用於中國現代文學館的大門上。

花園

故居花園曾是巴金一家其樂融融歡聚的地方,儲存了許多美好回憶。巴金曾在《〈真話集〉后記》中提及:“我家裡有一塊草地,上面常有落葉,有時刮起大風,廣玉蘭的大片落葉仿佛要‘飛滿天’。”

主樓通向花園的步道旁,種有雞爪槭、繡球花、垂絲海棠、牡丹、山茶等多種植物,巴金經常在這裡散步。花園中玉蘭、櫻花等花木多為巴金親自栽種。

周邊建筑

黃興故居

武康路393號是一幢西式鄉村式花園別墅,米黃色外牆,立面以深褐色面磚襯托出淺色的橫豎條,斑駁的牆面透露出幾分歷史的厚重感。

地址:武康路393號甲

武康大樓

武康大樓建於1924年,是上海最早一批現代化高層公寓、上海第一座外廊式公寓大樓。武康大樓因其獨特的外觀被人們所熟知,現已成為中外游客來上海游玩打卡的地標之一。

地址:淮海中路1850號

宋慶齡故居紀念館

上海宋慶齡故居整個院落建於1920年。在故居一旁的紀念館(1981年10月揭牌建館),游客可以通過館藏的萬余件珍貴文物,了解宋慶齡為國為民、奮斗不息的一生和她勇敢無畏、堅貞不屈、無私奉獻的高尚品格。

地址:淮海中路1843號

旅游線路推薦

巴金故居→黃興故居→武康大樓→宋慶齡故居紀念館

資料:市文化旅游局

分享讓更多人看到

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量