生态环境年报出炉,上海享有320个“优良天”

连续5年下降、在2022年创下“史上最低”的上海细颗粒物(PM2.5)年均浓度虽然在2023年增加了3微克/立方米,但依旧保持在“2字头”的较低水平。

上海市生态环境局6月5日发布的《2023上海市生态环境状况公报》(以下简称《公报》)显示,PM2.5、可吸入颗粒物(PM10)、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳等空气中主要污染物的年均浓度在近5年总体呈下降趋势或保持在较低水平。

2023年,上海PM2.5、PM10、二氧化硫、二氧化氮的年均浓度分别为28微克/立方米、48微克/立方米、7微克/立方米、31微克/立方米;一氧化碳24小时平均第95百分位数浓度为1毫克/立方米。

其中,二氧化硫年均浓度、一氧化碳24小时平均第95百分位数浓度达到国家环境空气质量一级标准。

臭氧居首

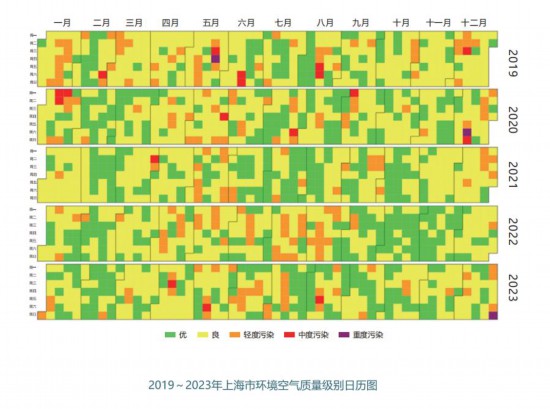

2023年,上海市环境空气质量指数(AQI)优良天数为320天,较2022年增加2天,AQI优良率为87.7%,较2022年上升0.6%。其中,优132天,良188天,轻度污染41天,中度污染3天,重度污染1天,无严重污染天数。与2022年相比,中度及以上污染日多了4天,2022年无中度及以上污染日。

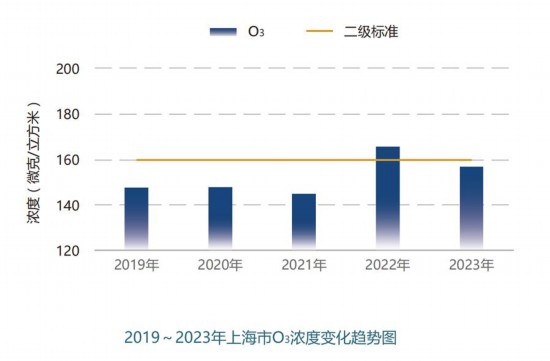

根据《公报》数据,日益突出的臭氧污染已成为上海AQI优良天数持续稳定增加的主要阻力。

自2017年以来,臭氧已取代PM2.5,成为上海大气治理领域的首要污染物。2023年45个污染日中,首要污染物为臭氧的有30天,占比高达66.7%;其次才是PM2.5,首要污染物为PM2.5的有11天,占24.4%。

上海近5年的臭氧日最大8小时平均第90百分位数浓度有明显波动,2022年增至164微克/立方米,超出国家环境空气质量二级标准4微克/立方米;2023年降至158微克/立方米,为2018年至今的第二高值。

在持续的强力治理下,其他污染物对上海的影响越来越小,为何臭氧还在兴风作浪?上海市生态环境局表示,近年来上海臭氧浓度上升的主要原因有三。

其一,区域扩散。近年来,整个长三角地区的臭氧浓度均有提升趋势。

其二,复杂机制。大部分臭氧是由人为排放的氮氧化物和挥发性有机物在高温光照条件下产生化学反应形成,尽管通过治理,人类活动排放的挥发性有机物和氮氧化物大幅减少,但两者下降的幅度不一致,导致在复杂的生成机制下,臭氧的背景浓度提升。

其三,气象条件。长三角地区地处亚热带季风气候区,区域温差较小,初春相对湿度较低,紫外线增强,而夏季又多盛行偏南风,高温湿润多雨,春夏时节显著的气候特征有利于臭氧的生成。因此,上海臭氧超标通常出现在4月至9月晴朗、高温的日子。

Ⅴ类“消失”

持续改善的还有上海的地表水环境质量。

2023年,上海主要河湖断面中,Ⅱ类至Ⅲ类水质断面占比从2022年的95.6%升至97.8%,Ⅳ类断面占比从2022年的4.4%降至2.2%,2022年“消失”的Ⅴ类断面在2023年继续“消失”。

黄浦江6个监测断面,1个断面水质为Ⅱ类,5个断面为Ⅲ类。苏州河7个监测断面的水质均为Ⅲ类。长江口7个监测断面,6个断面水质为Ⅱ类,1个断面为Ⅲ类。

上海各项水环境主要污染物的浓度越来越低。2023年,氨氮平均浓度为0.38毫克/升,较2022年下降9.5%;总磷平均浓度为0.131毫克/升,较2022年下降5.1%;高锰酸盐指数平均值为3.6毫克/升,较2022年下降5.3%。

地下水环境质量方面,全市地下水水质为Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类的监测点分别为1个、25个、17个,分别占总量的2.3%、58.2%、39.5%。

相比之下,海洋环境质量仍有较大进步空间。2023年,海水水质劣于第四类的上海市海域面积占72.1%;海水水质符合第一类和第二类的面积仅占14.4%。

低碳入心

生态环境的持续改善,得益于系统治理。2023年,在污染治理和生态环境建设上,上海多线作战,成绩显著。

蓝天保卫战方面,上海启动实施新一轮清洁空气行动计划及臭氧、柴油货车两个专项行动。针对固定污染源,上海全面推广低挥发性有机物含量物料和减量技术;针对移动污染源,上海加快推动机动车、非道路移动机械新能源化,淘汰国三柴油车约1.1万辆,累计12批次、2.73万辆柴油车享受安装远程在线监控免于排放检验政策。

碧水保卫战方面,上海全面开展入河入海排污口排查整治,累计排查河湖、海湾岸线长度约2.3万公里,同时,深入实施自然岸线生态修复,推进生态清洁小流域建设。

净土保卫战方面,上海持续提升固体废物资源化和无害化处置保障能力,建成生活垃圾焚烧厂15座、湿垃圾集中处理设施10座。截至2023年底,上海干垃圾焚烧和湿垃圾资源化利用总能力达3.6万吨/日。

上海老港再生能源利用中心二期中控室。 赖鑫琳摄

对于绿色低碳发展的执着,已渗透进各行各业,深入人心。截至2023年底,上海地方碳交易市场纳管企业连续十年完成年度碳排放配额清缴,连续十年100%履约,上海的全国碳交易市场碳排放配额累计成交量约4.42亿吨,累计成交额约249.19亿元。

生态环境的持续改善,离不开强有力的监管执法倒逼。2023年,上海生态环境系统共查处违法行为1281件,处罚金额1.07亿元,限产停产等多种手段在执法中得到有效运用,移交公安行政拘留案件5件,移交公安追究刑责案件12件,适用免罚处罚案件173件。

徐汇区环境监测站工作人员用多功能声级计在取样点进行噪声检测,需要手持杆子将收声器送到标准点位,保持两分钟。 陈玺撼摄

生态环境问题,绝非“各扫门前雪”,而是“一荣俱荣,一损俱损”。去年,长三角区域统一生态环境行政处罚裁量基准,签署生态环境数据共享协议,三省一市同步实施轻型车和重型车国6b排放标准。淀山湖、太浦河等重点跨界水体共保专项治理,固废危废跨省转移利用处置,区域“无废城市”建设,外来物种入侵联防联控机制等事项也在持续推进。

各项生态环境指标的向好发展,离不开全社会对环保工作的支持和参与。2023年,上海生态环境系统共受理12345热线转派工单10782件,同比增加6.8%;收到生态环境信访3843件,其中环境污染投诉3640件,同比增加12.1%。

分享让更多人看到

- 评论

- 关注

第一时间为您推送权威资讯

第一时间为您推送权威资讯

报道全球 传播中国

报道全球 传播中国

关注人民网,传播正能量

关注人民网,传播正能量