人民网上海3月11日电 (唐小丽)近日,为了严防疫情境外输入,从落地到隔离,上海真的拼了!集中隔离点里,每天接收人员数量不断被刷新,30人,40人,80人,一起走进长宁区一家集中医学观察隔离点,看看那里的医务人员到底有多拼。

身体极限到底在哪里?

队长陆伟峰,是天山社区卫生服务中心的质控科科长,人称“黑哥”,不但皮肤黝黑,性格更是如外表一样的吃苦耐劳型。随着疫情形势的突变,隔离点工作的难度和复杂性前所未有,作为队长,他承担着更大的压力和重任。

电话铃声从早到晚几乎没有一刻停下来,接管的不少人都是外籍人士,集中点人员攀升至180多人,各种诉求和问题接踵而来……“黑哥”和他的队员们每天接收工作到凌晨,做好当日报表已快天亮,第二天一早马上又开始中转人员的联络,夜以继日。“黑哥”说,时间最长的一次,45小时没合眼……

接人的工作一波又一波,队员们穿上防护服工作起来就停不下来,通常是晚上忙到3点多,早上6点就又起来继续运送中转人员了。这里没有白天黑夜,只有随时响应。

防护服到底穿多久?

集中隔离点下午到半夜主要工作是接收及集中观察对象,队员谢智晋是天山社区卫生服务中心的一名家庭医生,现在他正熟练地全副武装准备工作。防护服穿在身上的感觉,是闷热、呼吸不畅、视野受限、缺氧无力、体力成倍消耗。

上周六14:00点,机场送来3人,刚安顿好,街道转运来2人,对讲机传来,机场马上送来11人,街道又转运来1人……

等待的间隙,他还要给密切接触者集中观察人员送晚饭,走廊里健步如飞。不知不觉,天色已黑,21:40分,短暂休憩,盒饭早已经凉掉。

“不想说话不想吃饭,感觉身体被掏空……今天时间还不算长的。”谢智晋来隔离点17天了,休息半响后默默地吃一点饭,毕竟夜还要忙,保存体力很重要。

团队里的“男神”为何挺身而出?

每一次接人信息登记、拍照确认、分配房间、回答咨询、送至房间指导注意事项,看似简单流程的背后,常常会各种情况“卡壳”。

填写表格时,各种各样的问题抛过来:

“医生,我没有带身份证……”

“我去无锡入职的,不知道地址怎么办?”

“扫码登记?我不会用手机。”

“我刚从韩国来,没有国内电话卡。”

“手机没电了,信息我记不住。”

……

隔着N95和外科口罩,呼吸不畅,工作人员不停地说话,大声说话,窒息感间歇出现。

登记完,带领他们从室外的户外楼梯步行到达三楼缓冲区,再进入各楼层,遇到团队需要分批带上去。几个来回下来,气喘吁吁。

“这活儿体力消耗太大,有一次,我接一个妈妈和孩子,带了9个大箱子,不帮着拿怎么办?”团队里的“男神”们非常自觉地承担起接人的工作。

管好近200人的隔离工作到底有多难?

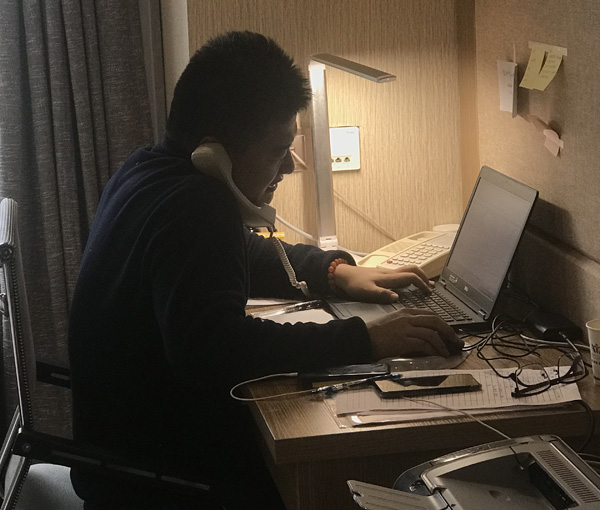

集中点的办公室有一个“总调度”,这里是信息枢纽中心和工作指挥中心,队长两个手机加上一个固定电话,通常这个还没接好,另外一个就响起来了。

所有的上级各部门指令、所有的街道转运事项、所有航站楼接收信息,需要以最快的时间派单给工作人员。常常前一波还未处置好又来一波。人多的时候,行李和人员被迫分开,消毒好后还多了一项送行李的工作。

集中点内有大量的中转人员,到达隔离点时常常情绪烦躁,对工作人员出言不逊。因为护送到各个交通枢纽时间不一,联系车辆,协调对接,安排人员,很多因素不受集中点控制,护送工作人员只能默默地承受着这些不满和抱怨,完成一车又一车的交接任务。

集中隔离点这几日近乎满员,除了日常医学观察外,各种要求和问题应接不暇,还入住了俄罗斯、意大利、韩国、日本等不少外籍人士,更是难上加难。酒店工作人员加上医务人员依然忙不过来。“房间灯不亮”“房间上不了网”“我点了外卖麻烦送一下”“我孩子要上网课麻烦打印一下资料”……隔离点里的医务人员,除了一日两次的医学观察外,还承担了送饭、送快递、送外卖,甚至修马桶的各种活儿。遇到外籍人士,翻译器、翻译软件、身体比划……

每日信息汇报也是极其重要的工作。每日把各种手工报表转换成电子报表,从基础信息表制作各类报表,每日进进出出几十人,能做到数字一致绝非易事。所以每次凌晨,队长“黑哥”在最后一刻确认无误后会像进球一样欢呼,这是可以睡觉的标志,如果天还黑着。(长宁区新闻办供图)

扫描关注上海频道微信

扫描关注上海频道微信

扫描关注上海频道微博

扫描关注上海频道微博