探營上博古埃及文明大展:跨越時空,兩個文明古國的對話與共鳴

上海博物館人民廣場館南門廣場正中,高達2.4米的美內普塔站像已被安置進入玻璃展櫃,工作人員正緊鑼密鼓地進行最后的微調布置。

不少進出上博的觀眾都被法老神秘的微笑吸引,駐足觀看。“金字塔之巔:古埃及文明大展”開放在即,這是有史以來全球最大規模、亞洲最高等級的古埃及文物出境展,也是中國官方博物館首次與埃及政府合作,全面揭秘古埃及文明及其最新考古發現的大展。展覽20萬張早鳥票提前售罄,暑假預約也幾乎全滿。

站在上博門前的美內普塔像。(賴鑫琳 攝)

包括788件古埃及文明不同時期珍貴文物的800余件展品目前已全部就位。距離中國時空如此遙遠的文物,為何能激發觀眾的觀展熱情?

今天,記者提前參觀展覽第一部分“法老的國度”,一探觀眾將欣賞到的獨特文物。

精美奇特造型中的神話寄托

上博人民廣場館一樓的展廳被布置成深藍色與金黃色交織的空間。“我們是從古埃及人的宇宙觀開始講起。”北京大學歷史學系教授、展覽首席策展人顏海英介紹,“法老的國度”以古埃及人根植於自然地理環境的宇宙觀映射——眾神的世界引入,呈現出一部濃縮的古埃及文明史,展出古埃及人的宇宙觀念、社會秩序、文字書寫、工匠技藝、墓葬習俗等,涵蓋從社會制度、日常生活到精神世界的各個方面。

走近展廳入口處圓形展台,目光會被那些極具古埃及特色的文物所吸引:展開雙翼的金色鷹形護身符、趴在金色底板上的藍色玻璃聖甲虫、有著細長眼線的荷魯斯之眼、將國王守護於自己胸前的鷹神、身姿精干矯健、頭顱高昂的阿努比斯像……這些數千年前的精美文物形象,至今仍影響當代社會。在社交媒體上,這些文物精美而神秘的形象也是吸引不少觀眾的“直接原因”。

阿努比斯像。(賴鑫琳 攝)

其中一件文物造型十分特別:頭戴冠飾的男子形象昂起頭,整個身體卻仍趴在地面上。這尊來自公元前664-前525年的復活的奧塞裡斯像,描繪的是神話傳說中古埃及第一任國王、也是古埃及冥神奧塞裡斯復活的場景。顏海英介紹,古埃及神話中空氣分開天地,天地則生下四個孩子,奧塞裡斯就是其中之一。但他兩次被弟弟塞特謀害,妻子伊西斯又兩次將其復活。在這件雕像的旁邊,還展出了多件與奧塞裡斯相關的文物,比如奧塞裡斯與妻子伊西斯、兒子荷魯斯一起的奧塞裡斯三神像。在顏海英看來,這些承載神話內容的文物,顯示了古埃及秩序的建立,從早期的自然秩序走向王權的誕生。

奧塞裡斯復活。(簡工博 攝)

展廳裡,這樣造型獨特精美又充滿神話意味的文物很多,在其他古代文明中難得一見。如來自公元前664-前332年的青銅獴,挺直細長的身子,雙手舉起,憨態可掬﹔而一旁來自同一時期的鷹頭鱷魚像,擁有老鷹頭部卻長出鱷魚的身體,十分特別。據悉,當希臘羅馬文明遇到埃及文明,不同文明的神也開始融合,因此造就了一批新神。

古埃及文明也是如今世界文化作品永不衰竭的靈感來源之一。1999年上映的電影《木乃伊》在全球票房口碑雙豐收,其中大反派伊蒙荷太普的銅坐像也出現在此次展覽中。不過與影片中擁有神秘力量的祭司不同,這位埃及宰相是薩卡拉梯形金字塔的設計者,並被逐漸神化為智慧與學識的化身,希臘人也將其等同於自己的醫神阿斯克勒庇俄斯。

文物記錄歷史與生活

繞過入口處的圓形展台,展廳兩側端坐著不同時期的古埃及國王雕像,行走其間,仿佛進入古埃及的歷史長河。

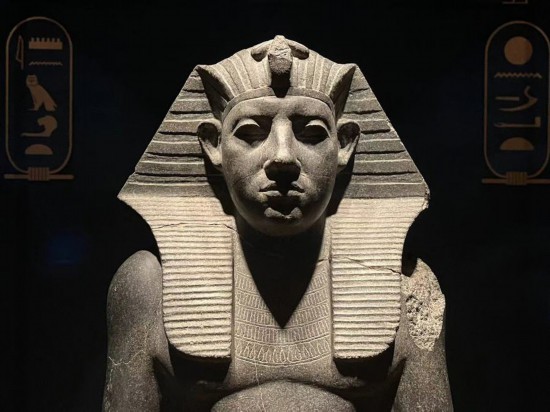

其中一件深色花崗閃長岩的法老雕像讓人印象深刻。這位國王頭戴冠飾,胸前刻有裝飾紋路,雙手垂於身前。讓人印象最深刻的是他的表情:與許多法老雕像面露微笑不同,這尊雕像表情嚴肅,下撇的嘴角甚至讓人感到一絲憂傷。

1901年至1905年期間,卡納克神廟出土了7尊雕刻風格和身體特征相仿的雕像,其中兩尊刻有阿蒙涅姆赫特三世的王名,因此這批雕像被認定都屬於這位國王,展出這件是其中之一。

嚴肅而憂傷的阿蒙涅姆赫特三世。(簡工博 攝)

顏海英介紹,阿蒙涅姆赫特三世統治埃及長達45年,其間與其父辛努塞爾特三世共治二十年,埃及在他們的統治下進入中王國的“黃金時代”。“這尊石像被刻畫成一個表情嚴肅、略帶憂傷的中年人,是為凸顯其在治國理政上的殫精竭慮,是典型的中王國國王雕像風格。”

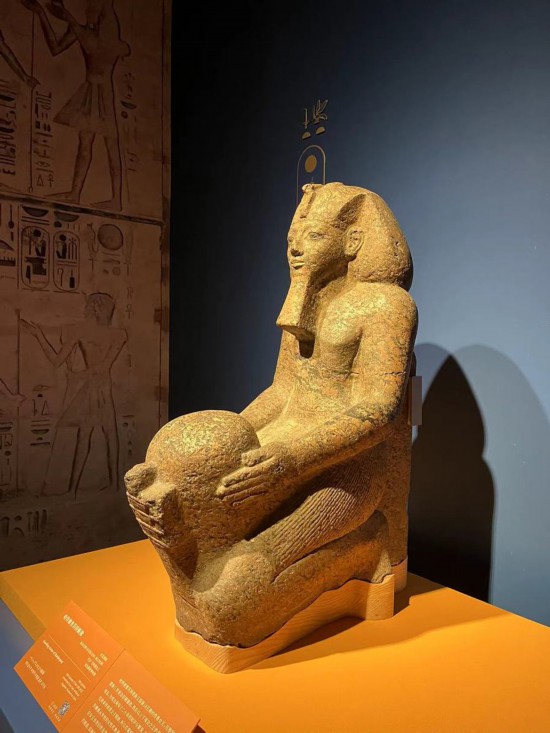

而另一側則是哈特謝普蘇特跪像,這位傳奇女王被顏海英形象地稱為“埃及武則天”,與她對立而坐的,則是其繼子圖特摩斯三世坐像。哈特謝普蘇特在圖特摩斯三世統治初期攝政,而后以上下埃及之王的身份統治埃及,帶來二十余年的和平與繁榮。但古埃及的王位與中國一樣由父子相繼,掌權過程中哈特謝普蘇特的雕像由傳統女性形象逐漸變為男性。圖特摩斯三世在女王去世后統治埃及,並在執政后期系統性抹除女王的痕跡。

哈特謝普蘇特像。(簡工博 攝)

如何辨認這些看起來相似的雕像究竟屬於哪位法老?現場大名鼎鼎的拉美西斯二世像告訴了我們答案:其肩部銘刻的文字正是其名字,而一些國王甚至有5個名字。而展廳正中一尊坐像,腳邊兩側同樣刻有拉美西斯二世的名字,卻是一尊“被拉美西斯二世挪用的神像”。“拉美西斯二世在世時通過許多方式將自己神化。”據介紹,拉美西斯二世不僅下令制造了許多雕像以彰顯其權力和威嚴,並挪用大量中王國和新王國早期的國王與神雕像,以增強自己和先王、諸神之間的聯系。展廳這尊雕像最初是一位神,但其特征被覆蓋,難以認定原始身份。

膚色迥異的埃及夫婦。(簡工博 攝)

法老之外,展廳內許多文物也記錄著當時貴族、文人與工匠的生活。公元前2345年-前2181年的卡埃姆赫塞特及妻兒彩繪雕像,男子皮膚紅褐,女子皮膚白皙,站在中間的孩子則吮吸著手指,女子的假發下真實的發際線也被刻畫下來。“女子膚色淺,說明不僅不用外出勞作,而且有充足的防晒油。”顏海英介紹,當時古埃及人已發明了化妝品、香水等物品,戴假發也是身份的象征。

雕像對面,一組有著尚未完成的彩繪草圖的石片,是當時工匠們用來練習的“草稿”,不同顏色代表著“學徒”的原稿和導師的“修改”。“古埃及的藝術有營造范式,一些家族手藝傳承至今。”顏海英在埃及考察時,就曾遇到能把雕像拼合特別完美的工匠。

中國視角講述埃及歷史

走在展廳裡,“中國元素”如影隨形。在展廳入口處,古埃及陶器上的幾何型紋路與馬家窯陶器的紋飾有著驚人的相似之處,“兩個文明很多地方可以互証的。”

展廳中,一件雕塑記錄了古埃及人對學習的重視:一名書吏盤腿而坐,在膝蓋上打開書卷。“書吏是古埃及的基層的官員,他們沒有身份階層門檻,隻要通過學習。”顏海英介紹,古埃及與中國一樣強調“惟有讀書高”,但相比中國重視文史政論,古埃及更看重數學、天文和地理等自然知識。

書吏兩側,還有著多見於古埃及文人的“方雕”:頭部細致描摹,身體卻被簡化成一個方形,人仿佛蹲坐在地,而方形上則刻滿文字記錄人物的故事。其中一件森奈穆特與公主拉芙爾拉像方雕還包含著一段“八卦”:森奈穆特被一些研究者認為是女王哈特謝普蘇特的情人,還擔任了哈特謝普蘇特獨生女拉芙爾拉的家庭教師,這位幼年夭折的公主曾被女王當作繼承人培養。目前發現的森奈穆特雕像中,有8件懷抱公主的形象。

森奈穆特與公主拉芙爾拉像方雕。(簡工博 攝)

就在這組雕像對面,陳列著清末大臣端方收集的一系列古埃及石碑拓片。1905年前后,端方出洋考察后回北京,路過紅海時採購了大量帶有古埃及文字的石碑,本身也是金石學家的他做了不少拓片,甚至還用埃及風格畫畫刻字。“當時古埃及文物允許交易,歐美的人挑的大多是雕塑,端方選擇的卻是帶文字的石碑,包括不同時期、不同字體。”在顏海英看來,這一選擇體現了東西方學者對古埃及不同的研究思路。“當時端方贈送給別人的拓片裡,還會題寫‘五千年文明古國’字樣,除了欣賞,也有唇亡齒寒的感傷。”

端方拓片。(簡工博 攝)

“同為文明古國的埃及和中國,后人應該增進彼此了解,彼此惺惺相惜。”在顏海英看來,此次展覽是中國官方博物館首次與埃及政府合作,沒有通過歐美“中介”,即使中國對埃及學研究還沒有那麼深,但一定會有突破。

“埃及本土的考古隊這些年來做得非常之好,但還不為世人所知。”展廳中許多文物,是中國學者前往埃及的博物館“翻箱倒櫃”般找出來的,特別是另一部分“薩卡拉的秘密”中,許多文物甚至剛剛從遺址出土、尚未移交到博物館就來到上海:“我們就像星探一樣,發掘那些更好、更新的、剛剛出土的文物讓大家了解。希望打破國內觀眾對於埃及文物就是金面具、木乃伊的刻板印象,對埃及文明進行系統深入地介紹,真正用自己的眼光去審視它﹔埃及考古學者也想借此機會把那些還未成為“明星”,卻真正重要的歷史文物推介出來。”

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量