文化惠民,如何在楊浦“花開四季”?

近日,電視劇《繁花》不僅引發了一代上海人的“回憶殺”,還引爆了上海文化的“熱度”。“霓虹養眼,萬花如海”,用《繁花》中的這句台詞,來形容社區文藝的創新發展、非遺文化的創新傳承,絲毫不為過。

“好看!”——社區文化活動中心內,她看得津津有味,社區舞蹈隊學會“新技能”,表演起木偶劇有板有眼,社區與院團結對共建的成果秀“花團錦簇”﹔“年輕學生與非遺的‘緣分’需要我們的引導”——社區江南絲竹展演中,她和民樂隊的同學們不僅大展才藝,還與江南絲竹名家面對面﹔剛來中國不久的留學生,“足不出校”就參加了一場中華傳統文化之旅。從國內師生、社區居民到海外學子,“非遺之花”在校園、社區閃耀著新時代的光彩……

火熱擴建的“全民舞台”上,文藝形式“百花齊放”,非遺文化“潮”起來、“興”起來,各位“民星”大放異彩。新的一年,楊浦將更好擔負起新的文化使命,打造人民城市理念最佳實踐地、習近平文化思想最佳實踐地,讓“文化惠民之花”綻放四季。

“好看!”——社區與院團結對共建的成果秀“花團錦簇”

“好看!”近日,新江灣城社區文化活動中心內,居民胡女士正津津有味地看演出,長海路街道選送的木偶劇《小紅軍》,令她眼前一亮。激昂的音樂聲在耳邊回響,隊員們手中的木偶穿梭在蘆葦蕩之中,活靈活現。“平時家裡隻有孩子偶爾看木偶劇,現在我覺得,這種形式完全可以融入我們社區老年人的文化生活。”胡女士告訴記者。

當天,2023年楊浦區“百姓藝苑”項目為居民們奉上了“年度總結”成績單——“百姓藝苑”社區與院團結對共建成果展演。

在社區文藝的“大家庭”中,木偶劇算是“小眾”。木偶劇《小紅軍》的表演者是長海路街道社區舞蹈隊。舞蹈與木偶劇能夠擦出絢麗的火花,得益於社區與院團的結對共建。

十幾年前,長海路街道社區舞蹈隊與上海木偶劇團結對共建,這是隊員們首次接觸木偶劇。而后,上海木偶劇團來到舞蹈隊進行指導,還原創了不少海派木偶精品,希望將海派木偶文化帶進千家萬戶。

“劇團的老師很專業,也很耐心,大大提高了我們的木偶劇表演水平,讓我深深感到‘百姓藝苑’帶來的便利,讓我們學到了很多東西。”長海路街道舞蹈隊隊員張秋紅表示。

銅管五重奏《號手的假日》、舞蹈《豐收》、淮劇《黨的女兒》、長笛《天空之城》、舞蹈《珊瑚頌》、雜技《單人造型》……這次社區與院團結對共建的成果秀,共有10個街道文藝團體以及上海輕音樂團、上海雜技團等專業文藝團隊參演,文藝形式豐富,“百花齊放”,觀眾盡享視聽盛宴。

專業院團的積極參與,無疑帶動了社區文藝的發展,而社區文藝的發展也讓專業院團獲得了接地氣的“給養”。

“與楊浦結對共建以來,我們在全區各社區陸續開啟了木偶劇演出,很多觀眾難得接觸這一藝術表演形式,覺得木偶劇非常神奇、有趣。未來,我們將繼續在創作指導方式上推陳出新,創作出更多具有創意、且把握時代脈絡的作品。”上海木偶劇團團長助理柴玥表示。

“百姓藝苑”是惠民平台,一部木偶劇、一支舞、一首歌……都是楊浦不斷增進民生福祉的剪影。

“‘百姓藝苑’讓我們老有所樂、老有所享、老有所為。我們不但要在舞台上展示自己,還願將這種發光發熱的文藝精神帶到社會上,帶到社區裡。”控江路街道世紀舞蹈團團長吉玉蓮說,“所以對我們來說,這是一個幸福的舞台,也是一場幸福的聚會。”

“年輕學生與非遺的‘緣分’需要我們的引導”——“非遺之花”在校園、社區閃耀著新時代的光彩

學生群體,成為創新傳承的新活力

非遺文化的保護與創新傳承,始終離不開肥沃的土壤以及新鮮血液的不斷加入。

何其樂是鐵嶺中學民樂隊的一員,負責演奏中阮。2023年10月,她和民樂隊的同學們在四平路街道江南絲竹展演中,帶來一曲《打起手鼓唱贊歌》,收獲了觀眾的陣陣掌聲。

對何其樂來說,展演活動是一次絕佳的學習機會。因為她在現場欣賞了周樂、阮弘、蔣薇等江南絲竹名家的表演。“今天我們不僅僅是表演,還聆聽了很多老師的演奏,覺得非常享受,也非常榮幸。平時,我們在學校裡每周都堅持訓練,希望能繼續深入學習,把江南絲竹的美告訴更多人。”何其樂說。

現場,上海財經大學、打虎山路第一小學的學生們分別演奏了《蘇堤漫步》和《賽馬》,同樣贏得觀眾的好評。非遺項目江南絲竹歷史悠久,極具地域特色,是上海文化藝術領域的一張閃亮名片。學生群體的參與,無疑為江南絲竹的傳承注入了新的活力。

江南絲竹在楊浦的流傳,最早可追溯至20世紀三十年代的引翔港一帶。周氏江南絲竹是江南絲竹的重要流派之一,源自周俊卿於20世紀三十年代創立的“滬東國樂研究會”,歷經幾代人的發揚傳承,在海內外享有盛譽。2006年起,在四平路街道的積極牽頭下,周氏江南絲竹第二代傳人周惠擔任隊長,在社區組織了一批江南絲竹愛好者,成立了民樂隊,催生了江南絲竹文化在四平路社區的“破土”。

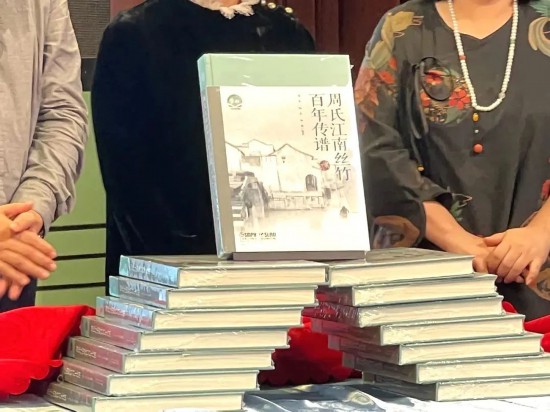

當天,《周氏江南絲竹百年傳譜》新書發布。周氏江南絲竹第三代傳人周樂不僅是表演者,也是講述者。

記者了解到,該書由周氏江南絲竹傳承人周樂、阮弘、蔣薇共同編寫完成,囊括了江南絲竹最經典的八首樂曲,即《行街》《歡樂歌》《雲慶》《四合如意》《三六》《花三六》《中花六板》《慢六板》這“八大曲”的總譜和笛(簫)、二胡、琵琶、揚琴這四件主奏樂器的分譜,並附有樂曲說明和演奏技法符號。書中還包括“周氏絲竹史話”“周氏人物小記”等章節,收集了周俊卿的絲竹手稿影印版及一批具有歷史價值的絲竹舊照,梳理了周氏家族的百年發展以及他們為江南絲竹保護工作所付出的努力。

“以前,江南絲竹的譜子通常是手抄的,難以規范地傳承下去,一些正式出版的譜子也沒有分譜。這一次,我們是把總譜、分譜出齊了,還附了音視頻,主要是為了更好地傳承與延續。”周樂表示。

近年來,四平路街道持續創新非遺保護機制,積極開展進社區、進園區、進校區系列活動,致力於讓非遺文化“潮”起來、“興”起來。

街道將江南絲竹列為重點“美育”項目,已在轄區多個學校成立校園傳承點,基本實現了高中、初中、小學全覆蓋﹔江南絲竹非遺進校園活動開展已有十多年,由阮弘擔任指導顧問,講座、實踐、互動等多種形式“齊頭並進”,讓“非遺之花”在校園綻放新時代光彩。

非遺走出歷史、走出“屏幕”,帶來新的江南文化表述

如今在楊浦,一場場線下體驗活動正在讓以江南絲竹為代表的非遺文化走出歷史、走出“屏幕”,來到人們的身邊。

“這些樂器一起合奏,讓我有一種放鬆的感覺。”剛來中國不久,來自土庫曼斯坦的同濟大學留學生歐莉“足不出校”,就參加了一場中華傳統文化之旅。

同濟大學德文圖書館內,2023年同濟大學“故土詩情”經典誦讀展演暨第八屆非遺高校行活動拉開序幕。

舞台上,指尖飛舞,樂聲悠揚,身著古典服飾的江南絲竹市級非遺傳承人阮弘攜手三位團隊成員,以揚琴、琵琶、二胡、笛子四種樂器,演繹著江南絲竹經典曲目《紫竹調》……

然而,這些“專業選手”並非台上的“唯一主角”。歐莉坐在台下看得入迷,來自南非的留學生鹿影則在台上,配合著江南絲竹專業樂手的現場伴奏,和同學們一起表演詩詞朗誦《江南》。

鹿影說,江南絲竹音樂有一種神奇的治愈力量。“我很喜歡今天的江南絲竹音樂,它讓我在表演時很平靜,也引導著我踏准音樂的節奏來朗誦。我想我會一直記得這場表演,回國后,這也是一段很美好的回憶。”

從國內師生到海外學子,非遺文化對於年輕群體的吸引力在日益增強。在阮弘看來,非遺在保留傳統技藝的同時,也在為當代文化的創新和發展貢獻著力量。“廣大年輕人只是需要一個接觸非遺的契機,慢慢地經歷接觸非遺、認識非遺、了解非遺、愛上非遺這一過程。”

記者了解到,“非遺高校行”作為區文化品牌活動,自2012年在楊浦發起,先后在復旦大學、同濟大學、上海財經大學等高校開展。

“其實,年輕學生與非遺的‘緣分’需要我們的引導。就以江南絲竹為例,年輕人要先接觸傳統樂器,然后慢慢和大家合奏,體會這種演奏的樂趣,再在此期間琢磨出新的創作,讓自身的音樂進一步貼近大學生活、貼近新時代,帶來新的江南文化表述。”阮弘表示。

(來源:上海楊浦)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量