它是上海秋冬交際的顏值擔當,可掉的東西可能要命,還有違規風險

隨著氣溫下降,上海各處銀杏的葉子開始變黃飄落,少量晚熟挂枝至今的果實掉落地面。

解放日報·上觀新聞記者發現,網上有不少人“看上”了這些葉子和果實,會沿路收集並帶回家用生食、泡水、干煎等方式食用。

對近期集中出現的市民游客“撿秋”行為,上海綠化市容部門12月13日發布緊急提醒,各色落葉果實雖然看似“秀色可餐”,但未經專業加工,切勿輕易入口,以免造成食物中毒等嚴重后果。

與蘇鐵一樣,銀杏是雌雄異株的裸子植物,即種子沒有果肉包被的植物,所以不產生果實,平時加工后食用的“白果”其實是銀杏種子。

掉落的白果和銀杏葉。

路人撿拾白果。 王開誠攝

上海市林業總站的專家表示,未經熟制加工的白果有毒,在採收白果時,人的皮膚可能直接接觸白果汁液,通過皮膚滲透進入人體,導致過敏反應,可累及全身器官和組織。輕者引起紅斑、腫脹、水疱等,嚴重者可能發生呼吸困難、肺水腫、過敏性休克等。大部分人皮膚接觸白果汁液后會有24小時到48小時的致敏期。

生食白果的風險相當高。白果仁外有一層淡褐色的膜狀內種皮,含有氫氰酸,生食容易導致嘔吐、抽筋、嘴唇青紫、惡心、呼吸困難等症狀,甚至有性命之虞。

有研究數據顯示,白果中的氫氰酸含量可以高達830微克/100克,一般對嬰兒和低齡兒童而言,生食白果的中毒風險遠大於成年人。

而且,許多銀杏作為行道樹,種在路邊,平時不但吸收汽車尾氣,還可能有定期噴洒的驅虫藥水殘留,更不要說長期暴露在室外攜帶的細菌、灰塵,所以掉落的白果不值得去撿拾、食用。

既然生食有風險,那是不是“熟”的白果風險就小了?一些市民認為,白果成熟后食用風險不大,專家表示這是一種誤解。

許多白果成熟后會變色,還會散發出一種臭味,這是因為白果的外果皮含有豐富的脂肪酸,腐敗后產生了特殊的化學反應,這對想食用它們的人而言是一種“警告”,不聽勸會有食物中毒的風險。

食用白果,還是要通過正規渠道購買經過加工炮制、熟透的果實。若接觸或食用后出現過敏或中毒症狀,一定要及時就醫,以免延誤治療。

銀杏果泡水。

除了生食銀杏的種子有風險,食用銀杏葉也要注意安全。

上海市林業總站的專家指出,有一些路人會收集掉落的銀杏葉,回家清洗后泡茶喝,這種方式不僅沒有“療效”,反倒有可能引起中毒。

銀杏葉確實具有活血化瘀、通血脈、降血脂等作用,可作為一味中藥,但發揮藥效的前提是經過專業的炮制,且通常需要跟其他草藥搭配煎服。

而喝自己收集的銀杏落葉煮的茶,幾乎吸收不到能發揮上述功效的有效成分,因為銀杏葉中起活血化瘀作用的主要是銀杏黃酮、銀杏內酯等成分,這些成分都不溶於水,用銀杏葉泡水,反倒可能析出葉片中的白果酸、氫氰酸等水溶性相對較高的有毒成分。

人體大量吸收“銀杏毒素”后,臨床上可能出現的中毒症狀包括煩躁、惡心、嘔吐、腹痛、腹瀉、昏迷、抽搐、呼吸困難,甚至死亡。

專家提醒,市民在戶外要克服獵奇心理,如果沒有知識儲備,少碰野果,更不要貿然食用。

2016年春季,在上海就發生了一起疑似摘食櫻桃后被“毒暈”的事件,一位來自浦東高橋地區的游客,因感覺口渴,在上海一公園內摘食了5顆櫻桃,沒多久便出現了腹痛、頭暈症狀,暈倒在地,所幸經急救后,沒有大礙。

經食品安全專家分析,可能是游客咬碎並咀嚼了櫻桃核,導致果核中有毒物質析出,在人體內轉化成氰化氫,麻痺呼吸中樞。

除了健康風險,少數市民游客的不當“撿秋”行為還可能給自己帶來違法違規風險。

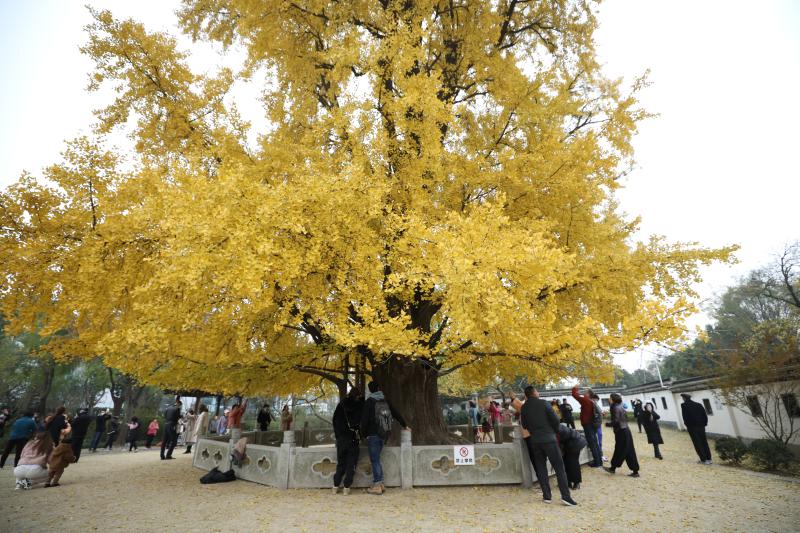

眼下,嘉定古樹公園裡的上海“樹王”——栽植於唐貞元元年(785年)的古銀杏樹正“滿頭金發”。然而,個別市民游客卻為了好玩、拍照效果,通過晃動古樹枝條的方式來搖落“金葉”,或者直接伸手去拔尚在枝頭的樹葉。

市民游客爭睹上海“樹王”風採。 李茂君攝

專家表示,這種不文明的行為嚴重的話,會傷害古樹的纖維組織,影響它的正常生長。

在《上海市古樹名木和古樹后續資源保護條例》禁止損害古樹的行為中,就有“剝損樹皮、攀折樹枝或者刻劃、敲釘”,違反此規定的,將被責令限期改正,還可處300元以上3000元以下罰款﹔造成樹木死亡的,每株處5000元以上5萬元以下罰款。

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量