上海多座公園夜游活動被“秒” 被要求加開場次

圖片來源:上海濱江森林公園

晚上7點半,被夜色籠罩的上海野生動物園隻聽得到蛙聲虫鳴,幾艘游船悄然向岸邊靠近,一隻大嘴巴突然映入眼帘,上顎還殘留幾塊胡蘿卜的河馬等著飼養員的第二波投喂。

游船緩緩前行,兩岸不時出現艷麗的美洲紅鹮、憨厚的水牛、呆萌的水豚、調皮的黑帽懸猴、優雅的金絲猴……白天懶洋洋的它們到了每天最精神的時候。

這是上海野生動物園今年重啟的“動物園奇妙夜”活動,7月1日至8月31日,園區延長開放至晚上8點。

從上世紀90年代開始,一批滬上公園陸續推出夜游活動,內容以自然科普導賞為主,在一片叫好聲中,對於公園夜游活動能否兼顧科普與環保的質疑,也從未停歇。

正在建設“公園城市”的上海,如何把握好夜游活動的尺度,讓科普教育和環境保護兼得?

賴鑫琳 攝

圖片來源:上海野生動物園

順其自然

“噓!‘大合唱’來了。”晚上6點,在導賞員的提醒下,前一秒還在熱烈交流的游客頓時安靜下來,湖面上,大量歸巢的鳥兒形成了強烈的視覺、聽覺沖擊。

“這正是夜游的樂趣所在,前提是充分了解並尊重自然規律。”上海野生動物園動管部副經理俞錦華表示,夜游活動絕不是拿幾盞強光燈對著動物展區,而是順其自然,以干擾盡可能小的方式,讓人們觀察本就在夜晚活躍的夜行性動物。

傳統的夜游主要圍繞夜行性動物展區、展館展開,設定的游覽線路會故意繞開晚上要休息的動物。然而,一些不文明的游客會擅自行動,打著強光燈,拍打展區的玻璃、欄杆,企圖吸引動物的注意。

因此,上海野生動物園近年來推出了“黃昏班車”“水域探秘”等夜游活動,可以最大限度地控制不文明游園行為,還能保証游覽效果,將夜游活動對動物的影響控制在較低水平。

俞錦華舉了個燈光的例子,游客自帶燈具很難控制,而在游船往岸上看,所有夜行性動物活躍的區域都設置了相對“溫柔”的燈光,有些燈光更是模擬了清冷的月光效果,游客不需要帶燈具就能有很好的體驗,在導賞員的提醒下,也不會大聲喊叫、亂扔垃圾。

游客坐在船上觀察羊駝 圖片來源:上海野生動物園

馬來熊接近游客乘坐的“黃昏班車” 陳璽撼 攝

好奇的黑帽懸猴在夜色中接近游船 陳璽撼 攝

7月7日起,上海動物園將啟動夜游活動,伺候好“夜貓子”成了“鏟屎官”的重點工作。

以鄉土動物區的豬獾為例,考慮到它們善打洞、喜穴居,飼養員准備了大量枯死或仿真的中空樹干、樹樁,還准備了木絲、樹葉等至少3種“席夢思”,讓它們自己挑選,在白天做個好夢。

到了晚上,飼養員事先塞在石頭縫或埋在池塘邊淺土層裡的狗糧、肉糜誘使豬獾忙個不停。這些簡單的進食障礙,能對它們產生有益刺激,發展行為多樣性,避免刻板、不自然的表現。

在夜間,游客有時發現豬獾居然會主動靠過來。其實,這是飼養員在參觀面一側放了豬獾愛吃的根莖植物,既引導豬獾進行了正常的夜間採食行為,也讓游客在更近距離觀察它們。

在豹貓展區,飼養員在連接3個巢箱的棲架上放置了飼料,晨昏活動量較多的豹貓會在棲架上來回走動覓食,更容易被游客觀賞到。

“我們不會刻意加餐,這些夜行性動物原來吃幾頓、幾點吃,如今照舊,不會迎合游客去改變動物的生物鐘。”上海動物園飼養員表示。

豬獾 圖片來源:上海動物園

豹貓 圖片來源:上海動物園

蜂猴 圖片來源:上海動物園

打造“家底”

對其他城市公園而言,動物園豐富的動物資源是難得的。如何提高夜游活動的質量,增加游客與夜行性動物“邂逅”的頻率,關鍵在於打造豐厚的“家底”。

匆匆吃過晚飯,上海濱江森林公園副園長金鈺麒帶上夜間拍攝裝備,徒步前往園內的杜鵑園。等眼睛逐步適應漆黑的環境后,可以看到幾十個微弱的光點在閃爍、飛舞,在人的腦海中留下數條蜿蜒的光路。

“這是黃脈翅螢求偶的信號。”金鈺麒表示,今年上海濱江森林公園黃脈翅螢的求偶高峰期始於6月20日,端午節看到的螢火虫最多,分布在園內20多個區域,一晚上看到上百隻,而四五年前,可見螢火虫的點位隻有個位數,蹲守一夜,未必能撞見幾隻。

螢火虫夜間起舞,葉片上的兩隻螢火虫,左邊的是體型較小的黃脈翅螢,右邊是雷氏螢 圖片來源:上海濱江森林公園

黃脈翅螢 圖片來源:辰山植物園

螢火虫是環境指示生物,其數量的多寡直接反映當地生態環境質量的好壞。

原本杜鵑園並非上海濱江森林公園螢火虫最集中的區域,但因為排水管網等工程所需,不得不去除植被並翻開地面,一些前幾年螢火虫集中的區域再也沒看到螢火虫,相距一兩百米的杜鵑園成了螢火虫搬遷后的新家。

黃脈翅螢屬於陸生類螢火虫,需要含有枯枝落葉的腐殖層作為“臥室”,對於光污染和養護綠化使用的農藥、化肥、除草劑等異常敏感。前者嚴重干擾螢火虫的求偶信號,使其繁殖效率大打折扣。后者摧毀螢火虫的“臥室”,還毒害螢火虫及其捕食對象,比如蝸牛、蛞蝓、淡水螺等。

“黃脈翅螢最活躍的時間段是晚上8點至9點半。”金鈺麒說,公園為此將夜間燈光的亮起時間從晚上6點延遲到10點,既能避開螢火虫的活躍期,也能保証夜間巡邏人員的安全。

園方還大幅減少對非主要通行區域綠化的養護,主要通行區域養護產生的園林廢棄物,落花落葉直接堆到林地深處作為土壤覆蓋物,枯枝經粉碎后拌入土壤發酵為有機介質或送入蚯蚓養殖場轉變為有機肥,這些天然的土壤覆蓋物或有機肥對螢火虫更友好。

“我若盛開,蝴蝶自來。”上海植物園自然科普專家郭江莉表示,園方10多年來種植了大量結果較多、受小動物“歡迎”的植物。比如,細花泡花樹、柿樹、海棠、櫻桃、山楂等,為鳥類提供了豐富的食物。每年春末至夏末,還在昆虫主要活動區域盡量避免噴施農藥或選用高效低毒的無公害農藥、生物防治技術,使虫況比較活躍。

如此一來,一些原本以為不在上海植物園內的“夜精靈”這幾年開始出現了,比如竹節虫、飾紋姬蛙等。發現它們后,園方更加小心翼翼,在竹節虫的主要活動區域進一步減少化學藥物的應用,在飾紋姬蛙的出沒地帶種植更多挺水植物,給游累了的它們歇歇腳。

竹節虫 圖片來源:上海植物園

薄翅天牛 圖片來源:上海植物園

飾紋姬蛙,體型極小,體長僅約2厘米,身體近似菱形,灰褐色,背部有對稱排列的灰棕色斜紋,常聚集在水邊鳴叫,叫聲非常洪亮,明顯超過上海其他幾種本土蛙類 圖片來源:上海動物園

這些年來,盡管園方想盡辦法在不降低活動質量的前提下增加夜游活動的場次和名額,但依然無法改變開放報名后名額被“秒殺”的狀況。

能不能再多增加些?對此,上海多座公園表示,這得根據公園的地理條件和接待能力來確定,還必須考慮到目前的接待量是否會對園內的動植物造成影響甚至是傷害。

在夜游方式上,園方強調距離,觀察者盡量避免觸碰觀察對象,主要靠看和聽,比如在沒有光源的黑夜裡,用肉眼尋找螢火虫、用耳朵搜索蟬鳴。隻有少部分受近距離接觸影響較小的生物,可以嘗試接觸,比如聞紫茉莉的香氣或蝽分泌的臭味,又或者觸摸甲虫堅硬的體表等。

圖片來源:上海濱江森林公園

夜游路線也應當嚴格控制,比如隻走公園主干道、草坪、灌木叢,遠離郁閉度高的樹林,因為那裡是鳥類的家園,人的喧鬧和光照會驚擾到它們。

夜游活動中發給游客的光電設備,可以調節亮度、控制亮度上限,不允許游客使用有強閃光功能的拍攝設備﹔高亮度的專業燈具隻有領隊能攜帶,判斷不會影響生物的前提下,短暫地直射觀察對象。

考慮到公園的承載能力有限,近年來,上海植物園、辰山植物園等公園還與社區合作,將自然科普教育活動送入有條件的社區,讓市民游客不必都涌入公園才能夜游,同時,開通線上直播,進一步滿足市民對公園夜游活動的需求。

“不考慮環境承載能力的夜游活動,肯定難以為繼。”上海辰山植物園科普部部長王西敏表示,公園夜游活動越來越火爆的同時,除了要冷靜地根據“夜家底”合理控制夜游活動的接待量,更要目光長遠,上海在大力推進公園綠地、綠道、生態廊道、森林等生態空間建設的同時,要埋下一些生物資源和生態環境的“伏筆”,為野生動植物的繁衍生息創造有利條件。

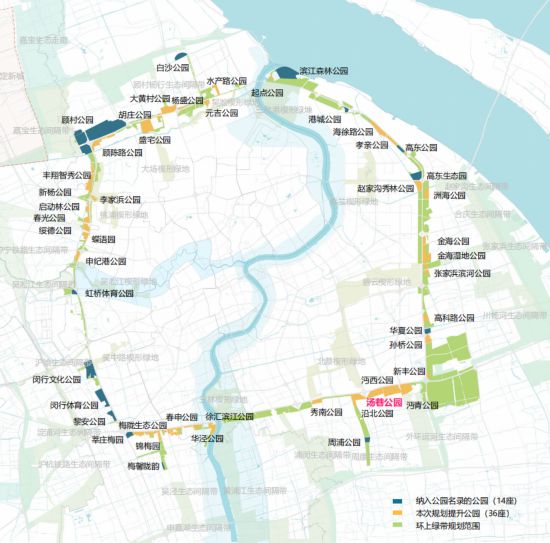

50座“環上公園”示意圖,在設計建設環上生態公園帶時,能否預留獸道、鳥道、蛙道、虫道等生態廊道? 圖片來源:上海市公共綠地建設事務中心

(作者:陳璽撼)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量