大江东丨走近科学大咖⑥杰弗里·弗莱德曼:“瘦素”之父,“我也同样面对减重困难”

深耕肥胖研究30年、瘦素的提出者、曾获“医学诺奖风向标”——拉斯克奖的美国分子遗传家杰弗里·弗莱德曼长啥样?见到他,发现和我们的想像颇有距离,这位“瘦素”之父其实身形高大宽厚,黑框眼镜,温文尔雅,一头短短的花白卷发,窝在休息室最靠边的沙发里,正侧耳倾听前一场尚未结束的采访,满脸好奇。

前不久,他刚刚斩获了2025年阿尔巴尼医学中心奖,这份认可正来自他的母校。几十年前,还是医学生的弗莱德曼收到权威学术期刊《临床研究杂志》(JCI)的评审意见,“此篇文章不应在本刊甚至任何地方发表。”当年这位沮丧的医学生不会想到,自己事实上具备成为杰出科学家的天赋。

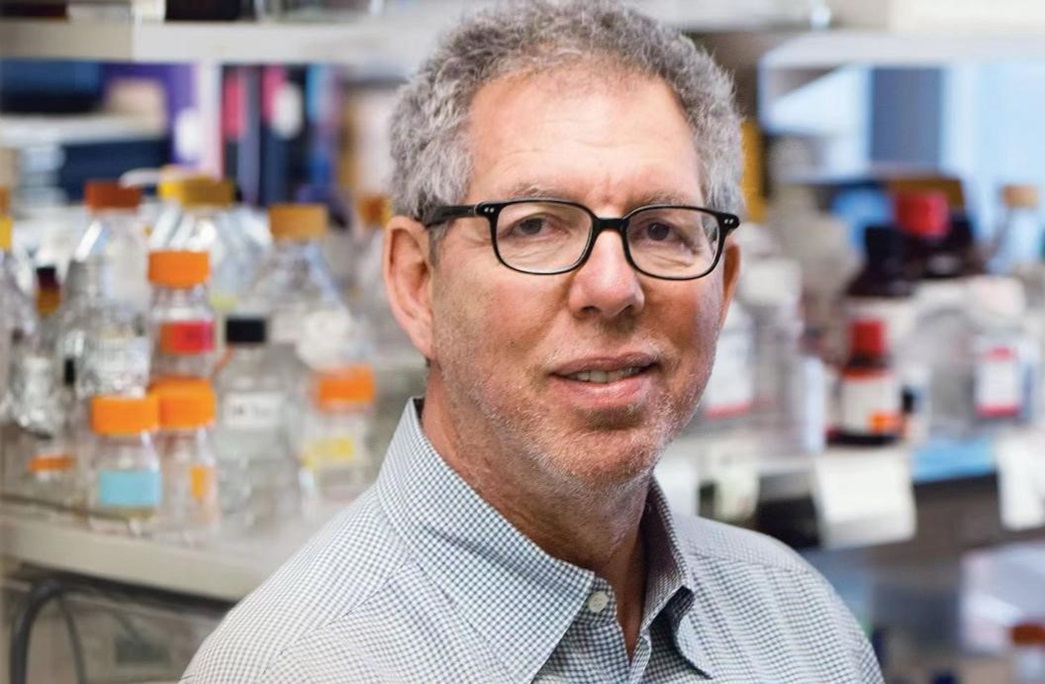

弗莱德曼在实验室。图片来源:洛克菲勒大学官网

杰弗里·弗莱德曼的大半生都在研究一件事:人类的胖瘦也是一种天赋,早就“写”在了我们的基因里。既然如此,后天的努力能在多大程度上有用?节食减肥是合理的吗?“我”为什么就是管不住深夜的嘴馋?带着好奇,大江东—复旦融媒体创新工作室与杰弗里·弗莱德曼展开了一场对谈。

肥胖的主因并非懒惰,而是“瘦素”(leptin)失灵

为什么有的人光吃不胖,而有的人越吃越饿、越饿越胖?杰弗里·弗莱德曼通过双胞胎对比研究发现,同卵双胞胎在体重上的相似性显著高于异卵双胞胎——说明基因影响巨大。基因对体重的贡献占比高达 70% 至 80%,仅次于身高。这意味着,每个人的体重区间在很大程度上是先天设定的。

他最主要的研究贡献,是发现了脂肪细胞会分泌出一种激素,并将其命名为“瘦素”(leptin)。用最简单的语言解释,瘦素会向大脑传递能量信号——脂肪越多,瘦素越高,从而抑制食欲;脂肪减少,瘦素下降,人就会更想吃东西。而大多数肥胖人群并不是瘦素缺乏,而是瘦素抵抗,也就是大脑对瘦素的信号并不敏感。

这就解释了节食减肥的局限性:瘦素下降会引发强烈的饥饿感,大脑将这种状态视为“能量危机”,并通过增强饥饿、降低代谢等方式让体重回到“设定点”,弗莱德曼形容这种饥饿“几乎像口渴时想要饮水的欲望那样强烈”。

弗莱德曼在2025顶科论坛发言。世界顶尖科学家论坛供图

谈到“馋”与“饿”,弗莱德曼宽慰,这其实不必太担心。“我们吃东西,是为了获得能量来维持生命、运动、思考。饥饿和饱足的信号多半是无意识的生理反应,而不是我们能完全控制的。当你觉得‘馋’的时候,也许只是给身体发出的自然信号贴上了一个情绪化的标签而已。”

弗莱德曼尝试缓解人们的体重焦虑。每个人的体重都围绕一个大约4.5-6.8公斤的区间波动,对于伴有健康风险的肥胖者,即便是适度减重,“将体重维持在区间的下限”,也能带来巨大的健康益处。

被问到是否有一套个人的身材管理策略,弗莱德曼笑出了声,摇了摇头:“我倒是希望我有。”他坦言希望自己也能再瘦一些,“我和其他人一样都面临着减重困难”。说起对食物的喜好,这位儒雅的科学家表示酷爱热辣口味的美食,尤其是中国的湘菜。

临床体验指引他走向“瘦素”研究,“沿途每一段经历都有价值”

杰弗里·弗莱德曼从小在美国纽约郊区的小镇长大,在家人的观念里,最高成就是当医生。循着家人所期待的轨迹,23岁的他取得了临床医学博士学位,并完成了三年临床培训。可他越发清晰地感觉到,自己的志向并不在此。

阴差阳错,弗莱德曼被迫开始他的“gap year(间隔年)”,又正巧一个教授推荐他进入一间实验室:“我当时的计划是只做这一年研究,之后就回到医学界行医。但在那一年,我发现自己热爱医学研究,胜过做一切事情。”那时的他并不确定自己能否在科研方面有所成就,研究的早期,他甚至一直保留着医生的兼职工作。但他仍然奋不顾身地奔向科研那个看似渺茫的目标。

杰弗里·弗莱德曼回忆着,他的眼睛似乎要透过上海临港的这扇窗,遥遥望向30多年前踌躇不定的自己。就在这时,他遇到了人生的伯乐。教授马丁·里萨克敏锐地发现了他的天赋,斩钉截铁地告诉他:“我真的觉得你应该做科研,而不是行医。”提到这位教授,他的眼里满是感激,“有时候别人会比你自己更早发现你的天赋。”

我们常说人生的每一步都算数。同样,这位科学家也没有将学医时光看作是一种浪费:“医生的训练通常是从整体上看待生命体”,临床实习的经历让他更倾向于探索与整体有机体相关的科学问题,最终指引他走向了“瘦素”的研究。

弗莱德曼接受大江东-复旦融媒体创新工作室采访。黄文玥摄

他真诚地看着我们,一字一句地说:“如果你抵达了想去的终点,那么沿途的一切经历都是有价值的。就算它们也许和你最初的预期不一样,但无论如何,它们都有意义。”他的眼中闪着光。

凌晨四点,一个“全力以赴去做值得做的事情”

1994年,在一个凌晨四点的时刻,弗莱德曼独自站在暗室里,亲手显影那张杂交膜。随着影像一点点浮现,他屏住呼吸——结果清晰得几乎令人难以置信:他们真的克隆出了ob基因。

“我从未有过比那次更震撼的职业时刻。”他在一次访谈中回忆道。

弗莱德曼在实验室。图片来源:洛克菲勒大学官网

他的发现,印证了杰克逊实验室科学家道格·科尔曼多年前的大胆假设——ob 基因编码一种受反馈调控的激素。而那种激素,后来被命名为“瘦素”。弗莱德曼形容探索这一未知激素的八年是他“职业生涯中最艰难的时光”,当被问及坚持下来的原因,他的双眼炯炯有神,有一种近乎天真的乐观:“我带有强烈的使命感,认为我们的工作意义非凡。”他很喜欢罗斯福总统的一句话——“人生中最好的奖赏,莫过于能够全力以赴去做值得做的事情。”他就是这么做的。

在科研之外,弗莱德曼一直保持着对世界的好奇与悲悯。他喜欢狗,曾梦想成为兽医,上大学时因为不忍心用狗做实验,偷偷换成了小猪仔,又逐渐喜欢上了小猪;他还对历史充满兴趣,他提到上海外滩的历史背景,“非常有意思”;他还特意去参观了上海犹太难民纪念馆,因为这对他而言意义非凡。

被问到对中国学生的寄语,他笑说:“这很难回答,因为每个人都有自己的人生。”停顿片刻,他补充道:“如果你能找到自己心中真正热爱的事,那我除了说——祝贺你的幸运,别无所言。”

减肥就要管住嘴?“不要因别人无法控制的事而去指责他们”

当话题回到科学本身——“瘦素”的未来——他的语气重新变得笃定。“对于缺乏瘦素的患者而言,这是一种非常有效的药物。在包括中国在内的多个国家,瘦素已被批准用于治疗特定疾病。”不过,目前的瘦素制剂“还比较粗糙”,科学家们正尝试改造蛋白质结构;而药物能否真正惠及更多人,还需科研、政策与公众的共同努力。

弗莱德曼在2025顶科论坛发言,主题为《论肥胖的成因及其治疗:开端之末》。世界顶尖科学家论坛供图

减肥的过程并不是简单的“管住嘴”,而是在与整个生理机制对抗。这使得一个古老的追问再次浮现:在强大的生理本能面前,人类究竟拥有多少自由意志?在传统观念中,自由意志常被等同于“自控”。“我们愿意相信自己能控制食量和体重,但实际上,这在很大程度上是由生理本能调控的。”弗莱德曼说。他提到一类经典脑科学实验,通过研究人们的脑电波,科研人员发现决策在意识到之前就已形成,而我们误以为那是出自意识的选择。

但弗莱德曼强调,“如果认为没有自由意志就无需为行为负责,那显然有问题。”相反,这些发现提醒我们理解“自制力”的边界。也正因此,理解与同情才成为新的自由形式:“不要因为别人无法控制的事情而去指责他们。”

采访接近尾声。弗莱德曼思忖片刻,话锋一转:“我最近读了一本书,叫《云图》。”那是一部关于“循环”的小说,六个故事首尾相连,彼此回环,最终又回到起点。他一边说,一边用手在空中比划出一个又一个圈——不甚健谈的他,只要谈起自己感兴趣的科学与思想,神情便明朗起来,嘴角微扬,难掩兴奋。

小说的主人公亚当·尤因在结尾决定以自己微小的行动,打破人类社会贪婪与暴政的“循环”。“大海是什么?不过是无数水滴的汇聚。”——这是全书最经典的句子,也映照着弗莱德曼始终坚持的信念:科学揭示了生理的边界,而人类的自由意志与善意,让这个世界依然有温度。

弗莱德曼接受大江东-复旦融媒体创新工作室采访。张姝妍摄

统筹:吴焰 李泓冰 伍静

记者:曹玲娟

实习生:黄文玥 张安琪 张姝妍

特邀顾问:复旦大学新闻学院教师邢梦莹

出品:大江东-复旦融媒体创新工作室

分享让更多人看到

- 评论

- 关注

第一时间为您推送权威资讯

第一时间为您推送权威资讯

报道全球 传播中国

报道全球 传播中国

关注人民网,传播正能量

关注人民网,传播正能量