大江东|创新创造、出海出圈,文化软实力擦亮上海这扇窗

叫好又叫座的舞剧《朱鹮》,开启第四轮赴日巡演;茅盾文学奖作品《千里江山图》借助国际版权贸易及国际书业主流平台,实现英、德、西、葡、韩和阿语等语种出版并在当地销售;纪录片《前浪》聚焦上海老年人故事,真实鲜活直抵人心,海外社交媒体累计观看量近200万次……

日前,2024年度上海市“中华文化国际传播”项目评选完成,产生“舞剧《朱鹮》日本巡演与品牌打造”等54个项目。上海市第十九届“银鸽奖”同时揭晓,《创新力量驱动文化“出海”——“上海制作”闪耀世界舞台》、《上海·链接未来》、《奔流:从上海出发——全球城市人文对话》首季上海巴黎系列活动等210件国际新闻作品、国际传播产品和活动入选。

讲好中国故事、传播上海精彩,上海近年来着力深耕国际传播、推介中华文化,挖掘培育了一批彰显文化品牌特色、探索创新叙事表达的作品产品、项目活动,在推动中华优秀传统文化“两创”(创造性转化和创新性发展)、拓展国际人文交流路径方式上,涌现出一个个“上海样本”。

海外Z世代“超预期的中国行”话题效应在《TOP DESTINATION目的地,中国!》栏目中持续放大。

推动互鉴共识 促进双向奔赴

“是做文化交流活动,还是市场化演出?”“海外合作方是谁?”“演出场地多少座位、票价多少、售票情况如何?”……在2024年度上海市“中华文化国际传播”项目的评审现场,几乎每个项目申报者都要面对一连串类似的发问。

“我们希望筛选出善用国际化、市场化手段进入国际主流文化市场,善用对话交流促进互鉴共识、共创共赢的好项目。”上海市委外宣办相关负责人说。

在上海市委宣传部的指导支持下,上海市委外宣办组织开展的2024年度上海市“中华文化国际传播”项目和“银鸽奖”评选活动,申报项目298个、参评作品和项目751件,分别比上年度增长近30%、16%。主办方和评委们欣喜地发现,2024年度申报项目更加丰富多元,不少国际化演绎、市场化运作的项目成功出海。

上海原创芭蕾舞剧《茶花女》赴澳大利亚演出。

上海歌舞团的舞剧《朱鹮》自2014年公演以来,在国内外累计演出350多场。在赴美国纽约、波士顿演出时,《纽约时报》赞叹该剧的编舞“极具当代意识”、艺术家的表演“令人惊诧”。《朱鹮》曾三次在日本巡演,吸引了15万多人次观看。作为上海出品的一名“文化使者”,舞剧《朱鹮》今年2月中旬至4月下旬第四次赴日本巡演,将在东京、大阪、名古屋等近30座城市商业演出近60场。

上海民间国乐IP自得琴社2024年3月首度出海,赴马来西亚商演。琴社负责人坦言,第一回试水走得小心翼翼、如履薄冰,但结果很成功。今年,琴社不仅决定再赴马来西亚演出,还开启了在新加坡、日本等国的商演计划,其中新加坡的演出票已经售罄。

自得琴社赴新加坡演出,深受当地观众欢迎。

上海出品的游戏IP《原神》,通过音乐及IP授权等方式与索尼合作,在美国、英国、德国、新加坡等国家和地区举办24场交响音乐会,带领各地粉丝感悟中华文化魅力、世界文明精彩。

著名的豫园灯会,在总结去年法国豫园灯会成功举办经验的基础上,借2025年中泰建交50周年契机,与泰国节庆融合,再度“走出去”。

昆曲艺术家张军带着上海出品的昆曲艺术IP《牡丹亭》,与世界交响音乐经典《大地之歌》融合共创昆曲交响诗,并受德国劳西茨艺术节邀请,展开2024-2026年的赴德国演出。

《陈家泠:水岸丹青》艺术展作为中法建交60周年项目亮相巴黎,近三周内接待法国观众万余人次,被当地媒体称为“对当代中国温柔而有力的诠释”。

……

源自于中国文化、上海文化的强大原创力,得益于持续不懈增进文化交流、耕耘海外市场,上海出品在演出、展览、出版等领域出海又出圈,进入新境界:善用中外建交、友城关系以及双边、多边文化旅游年等契机,深度链接国际节展赛事等主流平台,突出国际化、市场化特色,积极推动海外主流社会主流人群关注并共享中华文化优秀内容产品,促进中外城市、人民之间的双向奔赴。

法国吉美博物馆专业人士观看《陈家泠:水岸丹青》艺术展。

创新科艺融合 聚焦共同关切

在中国家喻户晓的“哪吒”,在其他民族文化圈内还是个陌生的“异类”,但这并不妨碍人们在“逆天改命”的情节与画面中感受激励与振作。同样,展现中华优秀传统文化“两创”,上海正在更多聚焦全球发展的共性话题。

比如,围绕生命与健康主题,上海加快国际医学中心城市建设。2024年,复旦大学附属华山医院依托国际医疗交流交往、国际旅游推介平台等,开始了上海国际医疗品牌的海外推广。复旦大学上海医学院联合《解放日报》,围绕中国现代医学先驱之一颜福庆的故事,赴南非举办《先驱者颜福庆海外纪念展》首展。求学于上海中医药大学的60余个国家留学生拍摄从中华医药角度“看上海”微纪录片,在海外社交媒体平台走红。上海四明医学发展基金会与荷兰中医药机构合作,将中医药义诊交流活动办到了欧洲。

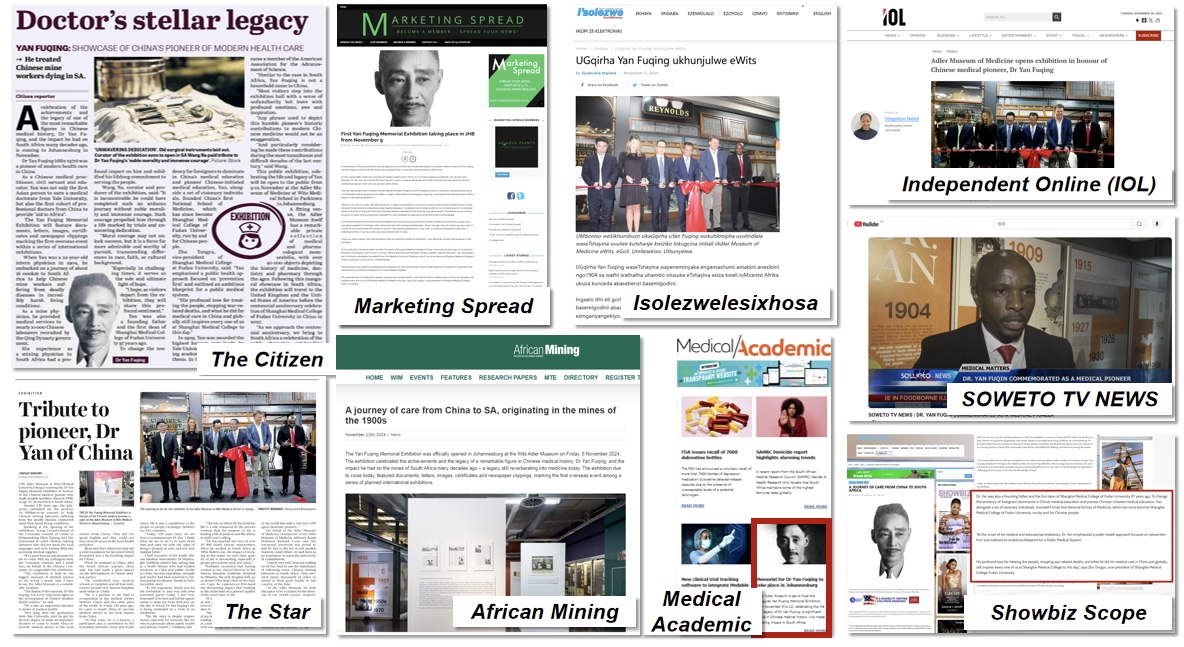

南非媒体关注报道《先驱者颜福庆海外纪念展》。

老龄化、人工智能、传统工艺传承发展……2024年,上海策划打造的中外互鉴共享文化产品与项目中,不少都聚焦于这些全球普遍关注的问题。生动讲述上海几位老年人婚恋故事的纪录片《前浪》,获得第29届亚洲电视大奖5项提名、1项大奖,并进入世界三大纪录片电影节之一——瑞士尼翁国际纪录片电影节初评。由上海、意大利两地艺术家、科学家团队合作,运用AI技术跨界演绎人工智能与人类的对话、冲突与融合的“镜中行旅”当代艺术展,被知名艺术杂志评为当年度威尼斯双年展“最值得观看的10个展览”之一,两个月内吸引近25万名当地观众。运用VR技术制作的《三星堆——大空间VR》海外展,在瑞典斯德哥尔摩举办的海外首展吸引了1.2万余名观众。在2025年联合国成立80周年之际,还将有上海出品的东方传统工艺当代美学展,用“科技+时尚”方式,在联合国总部展示中华传统工艺传承和中外跨界合作成果。

智库媒体参与 提升叙事表达

构建中国话语和中国叙事体系,上海高校智库和媒体担当作为,强化议题设置,开展高端对话,在增进理解、消弭误解、建立共识方面发挥积极作用。

复旦大学从文化载体——书信切入,打造“数智时代上海民间书信的国际叙事重构”项目,与世界分享中国社会生活资料,开展文化记忆中外互鉴。项目吸引了斯坦福大学、芝加哥大学、哥伦比亚大学等34所海内外知名高校加入,并与哈佛大学、牛津大学、东京大学合作共研,推进国际社会对中国发展正向认知。

上海交通大学在举办中国国际大学生创新大赛总决赛中,构建青年科技力全球传播矩阵,其总决赛冠军、全球首个海空一体跨域航行器平台项目“哪吒”得到国际媒体关注,大赛科创产品共获得全球意向投资68亿元,并推动单个产品获海外融资1000余万美元。

美国青年学者代表团参观上海外高桥第三发电中心。

围绕中美关系话题,上海国际问题研究院与美方智库合作,举办中美学术界系列对话,得到美国战略界特别是青年领袖的积极响应。澎湃新闻策划推出“寻找下一位‘基辛格’”活动,被《华盛顿邮报》等美国知名媒体报道。第一财经与巴菲特股东大会合作,在巴菲特投资重点城市展开系列对话交流活动,引发全球价值投资人关注中国市场和企业。

借助“外眼”的视角,讲述外国人眼中的上海。《新民晚报》制作的10集系列短视频《老外说“法宝”》,请来10名外国企业家、专家和社区志愿者等,讲述自己对上海这座城市营商环境、基层治理、政务服务等方面的感受体会,表达真切,形式新颖。“中国民主,我看行!”《文汇报》记者跟随外国友人走进上海市人大常委会会议厅、古北市民中心等,报道传播他们接触、认识到的中国全过程人民民主。

越来越新颖自信的国际表达,越来越特色鲜明的城市形象,越来越流畅有效的叙事能力,越来越拓展扩大的国际朋友圈——新征程上,上海奋发奋进提高城市文化软实力,努力讲好上海故事、呈现上海精彩,把上海这扇世界观察中国的重要窗口,开得更大、擦得更亮。

(本文图片均由上海市委外宣办提供)

分享让更多人看到

- 评论

- 关注

第一时间为您推送权威资讯

第一时间为您推送权威资讯

报道全球 传播中国

报道全球 传播中国

关注人民网,传播正能量

关注人民网,传播正能量