发现黄浦 | “时空花园”惊艳亮相,董家渡金融城蓄势腾飞

黄浦滨江有一座亮眼的“时空花园”——董家渡花桥,一端连着外滩滨江,另一端连着董家渡核心区的商业体和办公楼。市民可以通过“空中花廊”,从董家渡老城厢腹地横跨中山南路、外马路,直达南外滩滨江空间。

董家渡花桥。上海黄浦供图

这座“酝酿”了四年多,在“一江一河”公共空间“上新”的“上海最美人行天桥”,为何能成为45公里滨江岸线中璀璨的新地标?这得从董家渡说起。

沙船云集,董家渡码头日益繁荣

从杨浦大桥到南浦大桥,黄浦江河道呈现了S形的曲折。南部凸出的端点,人称董家渡。

据嘉庆《上海县志》记载,这里初为北仓渡,后因浦东有一户董姓人家,用能坐二十多人的双桨船在此来回摆渡,遂又改为董家渡。1918年前后税务局将渡口改建为码头,称董家渡码头。

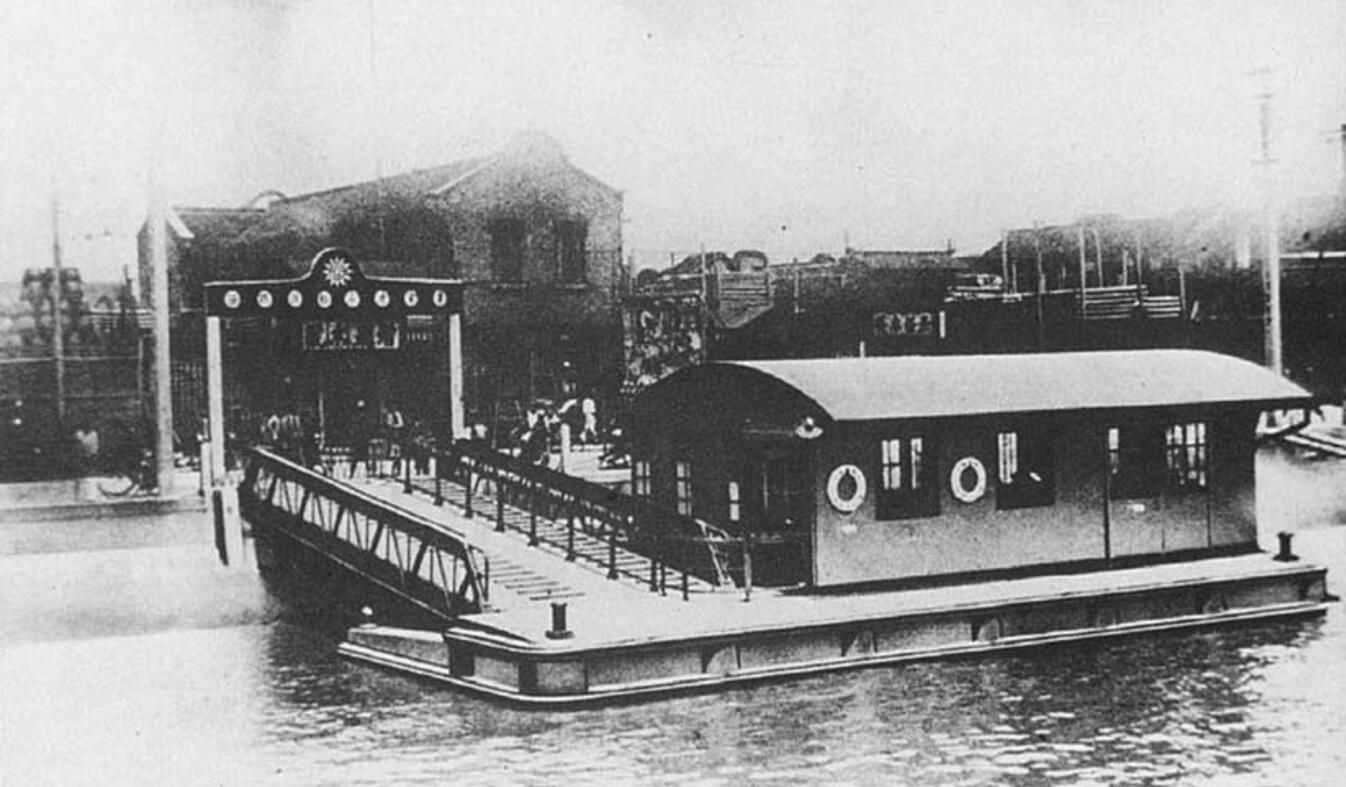

20世纪30年代董家渡码头(黄浦区档案馆提供)

董家渡泛指董家渡路外马路口周围一带地区。董家渡路是这里的主干道。中华路至外仓桥一段曾叫小南门(大)街,路西端与中华路连接处是商业集中地区。坊间有语云:“靠着董家渡,由南往北开发,才有外滩,然后再由东往西发展,才有了上海。”

2003年董家渡路。景智宇/摄(黄浦区档案馆提供)

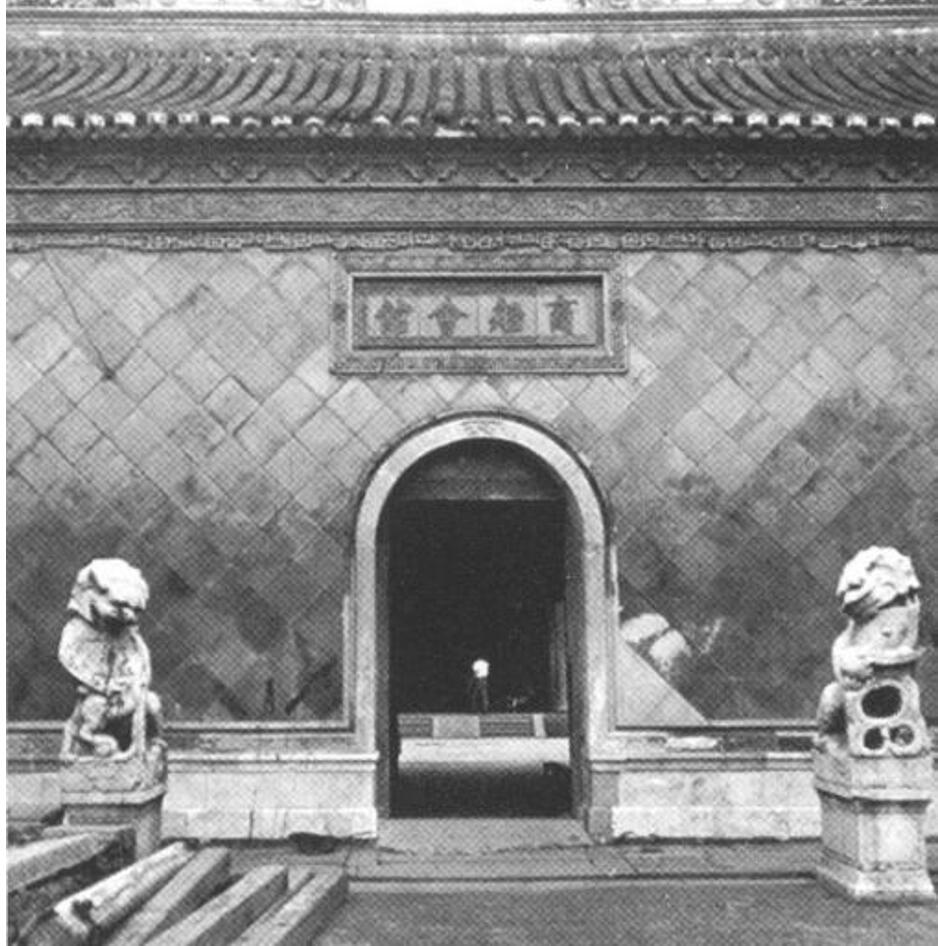

位于小南门外会馆街38号的商船会馆,1715年建成,是上海第一所同业会馆,距今已有309年,是上海历史最悠久、规模最大的会馆,其落成比上海正式开埠还要早128年。它见证了上海“以港兴市”的历史进程,也承载了“海纳百川”的上海城市精神。

20世纪50年代商船会馆大门(黄浦区档案馆提供)

据《上海名街志》记载,从15世纪至19世纪末、20世纪初的四五百年间,上海的沙船运输业在中国国内南北水上航道和沿海航道交通运输业的发展史上都居重要地位。

研究上海史的朱梦华先生在所著的《上海的沙船业》一文中说,那时的十六铺地区“帆樯如织,舳舻蔽江,装卸上下,昼夜不息,荫成当时南北绾毂的通商区埠。上海之所以能汇集全国各地货产,形成世界有数之名城,与沙船的使用是分不开的”。历史上沙船云集于十六铺,导致十六铺地域日益兴盛和繁荣。

清末,十六铺码头桅樯林立(黄浦区档案馆提供)

除了沙船,董家渡知名的还有轻纺面料市场。据《南市区续志》记载,董家渡轻纺面料市场位于董家渡路118号,地处南浦大桥桥堍,占地面积3000平方米。该市场于2000年3月18日开张,共有227只营业摊位,主要由外地的企业和本市的私企业主、个体商贩以及下待岗职工承包经营。除零售和批发外,还设有量体裁衣、加工定制“一条龙”经营服务项目。

行业内一直流传着一句话:法国的设计,英国的面料,上海的做工。曾几何时,“上海裁缝”一直为服装界津津乐道——当年,来上海旅游的老外们,会慕名去做中装;精打细算的小白领,会手捧时装杂志去驳样;服装专业的学生,则会带着作业去淘面料。

2007年,为配合董家渡聚居区整体开发,董家渡轻纺面料市场停业,90%左右的业主迁至南外滩轻纺面料市场营业。

金融城初具规模,外滩金融集聚带建设正当时

从码头兴盛到面料市场出圈,董家渡自上海自开埠以来,就一直站在中国经济模式转型腾飞的“潮头”:在上海人的眼里,董家渡不仅是老城厢,是重要的城市脉络所在,更是上海迈向卓越全球城市的宏伟蓝图。

2009年,《黄浦区关于服务上海“两个中心”战略加快推进外滩金融集聚带建设的实施意见》发布。以董家渡周边区域为代表空间载体迅速崛起,绿地外滩中心等新建旗舰项目渐次完工,沿着滔滔不息的黄浦江,曾经担心空间载体稀缺、发展受限的外滩,得到“拉长”。

董家渡13、15地块(黄浦区档案馆提供)

金融业是黄浦三大千亿级产业之首。近年来,黄浦区积极推进外滩金融集聚带建设,全力推动机构集聚、持续优化产业生态、提升核心承载功能,金融产业规模和贡献度保持较快增长,产业能级持续提升。处于外滩金融集聚带上的董家渡也就此成为其中的重要一环。

建设中的董家渡金融城已成功引进一批高能级金融机构、科技创新型领军企业及龙头专业服务机构,产业集聚度持续提高,金融业态不断丰富,涵盖了要素市场、银行、证券、保险、基金、融资租赁、金融科技等传统金融与新金融领域优质机构。

经历了长期城市更新、新老交替的董家渡,正在一步步蜕变。

董家渡花桥。上海黄浦供图

2023年7月,董家渡花桥实现东西贯通。一边近观奔流不息的黄浦江水,一边远眺现代摩登的董家渡金融城,这座上海最美人行天桥的亮相着实惊艳,不仅串联整个外滩景观带与24小时不夜城,也全方位激活着黄浦金融聚集带。(历史资料来源:黄浦区档案局(馆))

(来源:上海黄浦)

分享让更多人看到

- 评论

- 关注

第一时间为您推送权威资讯

第一时间为您推送权威资讯

报道全球 传播中国

报道全球 传播中国

关注人民网,传播正能量

关注人民网,传播正能量