楠溪江——古村行将消失

| 娄靖 陈忠 |

2010年12月12日16:22

| 【字号 大 中 小】 | 打印 | 留言 | 论坛 | 网摘 | 手机点评 | 纠错 |

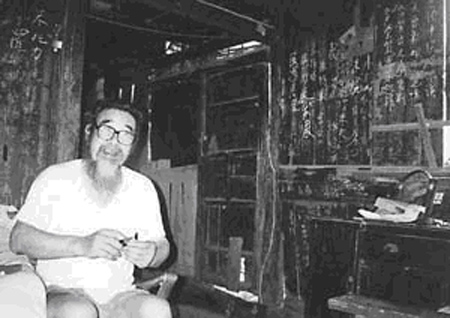

朱学仁老人和他漏雨的老屋。 |

采访动机

青山绿水中,掩藏着老屋老村老文化。村和屋都老朽不堪,岌岌乎可危,村人的生存状态也极不乐观。在他们面前,要翻的“山”太多了:贫困、交通、人口爆炸、土地的矛盾、文物的濒危。

先救人,还是先救文化?这类冲突在华夏比比皆是,本是一个说旧了的话题。而在楠溪江边,却有了一种出奇的统一:救人,就是救文化,因为他们已经密不可分。

作为一种遗存,老屋与老村闪烁着神秘的光环。我们必须尊重祖先的创造,它们属于过去也属于未来。作为薪火相传的一环,我们没有权利毁掉它们,让历史的信息从此中断。

作为一种文明,我们却有认真反思的必要:为什么耕读传家在今天失灵了?如何让人、文化与自然在深山里重新走向和谐?扩而大之,我们是不是仅仅满足于成为外人考古的对象?

很多心事,恐怕最终还要卸给子孙……

古村,行将消失

只能“活”六七十年的木头老屋,已经挣扎着“活”了二三百年。子子孙孙,永无穷尽,楠溪江畔这片古老的小村落已是气息奄奄,再经几场风雨,说不定那些曾经漂亮气派的老屋就会一座座轰然倒塌

6月5日,记者在楠溪江采访的第三天,骤然下起了特大暴雨。

我们的汽车在楠溪江岸边行驶,看着刚才还清如蓝宝石的江面,已卷入滚滚的浑浊山泥———又有山洪了。去年9月4日的大洪水,曾卷走了整整一个村庄。此时记者最惦记的是,前一天刚刚采访过的几位老屋里的村民……

花坦村,朱学仁老人的家里。记者看到的是一幅不忍目睹的情景。老木屋四处破洞,不挡风雨。临床的一面木墙,好几块木板破落,老人床上摆着面盆,橱顶撑着雨伞,屋顶铺过塑料布,但显然无济无事。朱学仁黯然向记者说:“唉,这被头总是湿湿的。”此刻,暴风雨中,朱学仁老人如何在老屋中躲雨,令人不敢设想。

还是那天。老人朱陈祥把记者领到他家的宅地基上,指着一片破瓦废墟说,他家是村里最古老的宋宅,前年在一阵风雨中轰然倒塌,只留下屋后的一口宋井,井沿上刻着“宝庆三年”字样。

据同济大学阮仪三教授说,木结构的房子寿命最多六七十年,可楠溪江古村建筑都有二三百年的历史,最短的也有100多年。这些早已该寿终正寝的老屋,若不保护,一任风侵雨蚀,就挺不了几年了。

对古村构成最大威胁的还不是老天,而是日益膨胀的人口。古村在创建时只住几十户或近百户,后来人口增加到一定数量,就要迁造新村,始终保持人和自然宽敞的空间。如中国山水诗大家谢灵运的后裔,于北宋在楠溪江建造了鹤阳村,以后又分出了鹤盛、蓬溪、东皋等20个村。可近几十年来,古村落人口比50年前增加了1倍。芙蓉村已有600多户人家2500多人,苍坡也有600多户人家2600多人。古村仿佛是一个耄耋老人,日薄西山,却不得不拖带子子孙孙,令人恻然。

芙蓉村最大的一幢建筑叫“司马宅”,堪称古代民居建筑经典,有18个道坦,24间中堂,46间正房,还有书院、花院、金银库等,占地24亩。堂屋前都有月台,供看戏、赏月。光地上铺着的石条就有四五米长。可以遥想当年“司马宅”的气派。从前这里住的是一个大户人家,现在却住进了两个村民组的近40户人家。典雅的“司马宅”已面目全非,所有过道都堆满烧柴,每一户人家,吃喝拉撒烧都在一间房里,大部分房间被间隔得只有门没有窗,大白天都要开灯,孩子都在天井的长凳上做功课。排水沟溢出黑绿色的淤积物,散发着臭气。而大屋的主梁已经断裂,用一根粗大的绳子绑着,起一点固定作用。曾经堂皇的老屋,因超龄超负荷使用,火灾、倒塌的危险随时都可能发生。

对古村破坏更大的还有不断新建的水泥楼房,正正方方从地到天三四层楼,外贴白色瓷转,千篇一律,毫无美感,夹杂于老屋之间或是原本宽敞的园林绿地上,显得不伦不类,将古村古朴典雅的风格完全破坏。据不完全统计,古村的建筑因各种原因,已破坏了80%,虽然古村的文化内涵、规划思想、人文痕迹、建筑风格依然存在,但人与自然和谐的环境已荡然无存。如再不及时保护,用不了一二十年,古村将会消失。

《人民日报华东版》2000年6月16日

青山绿水中,掩藏着老屋老村老文化。村和屋都老朽不堪,岌岌乎可危,村人的生存状态也极不乐观。在他们面前,要翻的“山”太多了:贫困、交通、人口爆炸、土地的矛盾、文物的濒危。

先救人,还是先救文化?这类冲突在华夏比比皆是,本是一个说旧了的话题。而在楠溪江边,却有了一种出奇的统一:救人,就是救文化,因为他们已经密不可分。

作为一种遗存,老屋与老村闪烁着神秘的光环。我们必须尊重祖先的创造,它们属于过去也属于未来。作为薪火相传的一环,我们没有权利毁掉它们,让历史的信息从此中断。

作为一种文明,我们却有认真反思的必要:为什么耕读传家在今天失灵了?如何让人、文化与自然在深山里重新走向和谐?扩而大之,我们是不是仅仅满足于成为外人考古的对象?

很多心事,恐怕最终还要卸给子孙……

|

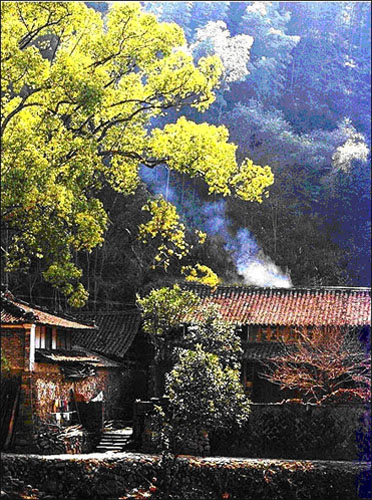

| 楠溪江两岸,珍藏了十几个美丽的古村 |

古村,行将消失

只能“活”六七十年的木头老屋,已经挣扎着“活”了二三百年。子子孙孙,永无穷尽,楠溪江畔这片古老的小村落已是气息奄奄,再经几场风雨,说不定那些曾经漂亮气派的老屋就会一座座轰然倒塌

6月5日,记者在楠溪江采访的第三天,骤然下起了特大暴雨。

我们的汽车在楠溪江岸边行驶,看着刚才还清如蓝宝石的江面,已卷入滚滚的浑浊山泥———又有山洪了。去年9月4日的大洪水,曾卷走了整整一个村庄。此时记者最惦记的是,前一天刚刚采访过的几位老屋里的村民……

花坦村,朱学仁老人的家里。记者看到的是一幅不忍目睹的情景。老木屋四处破洞,不挡风雨。临床的一面木墙,好几块木板破落,老人床上摆着面盆,橱顶撑着雨伞,屋顶铺过塑料布,但显然无济无事。朱学仁黯然向记者说:“唉,这被头总是湿湿的。”此刻,暴风雨中,朱学仁老人如何在老屋中躲雨,令人不敢设想。

还是那天。老人朱陈祥把记者领到他家的宅地基上,指着一片破瓦废墟说,他家是村里最古老的宋宅,前年在一阵风雨中轰然倒塌,只留下屋后的一口宋井,井沿上刻着“宝庆三年”字样。

据同济大学阮仪三教授说,木结构的房子寿命最多六七十年,可楠溪江古村建筑都有二三百年的历史,最短的也有100多年。这些早已该寿终正寝的老屋,若不保护,一任风侵雨蚀,就挺不了几年了。

对古村构成最大威胁的还不是老天,而是日益膨胀的人口。古村在创建时只住几十户或近百户,后来人口增加到一定数量,就要迁造新村,始终保持人和自然宽敞的空间。如中国山水诗大家谢灵运的后裔,于北宋在楠溪江建造了鹤阳村,以后又分出了鹤盛、蓬溪、东皋等20个村。可近几十年来,古村落人口比50年前增加了1倍。芙蓉村已有600多户人家2500多人,苍坡也有600多户人家2600多人。古村仿佛是一个耄耋老人,日薄西山,却不得不拖带子子孙孙,令人恻然。

芙蓉村最大的一幢建筑叫“司马宅”,堪称古代民居建筑经典,有18个道坦,24间中堂,46间正房,还有书院、花院、金银库等,占地24亩。堂屋前都有月台,供看戏、赏月。光地上铺着的石条就有四五米长。可以遥想当年“司马宅”的气派。从前这里住的是一个大户人家,现在却住进了两个村民组的近40户人家。典雅的“司马宅”已面目全非,所有过道都堆满烧柴,每一户人家,吃喝拉撒烧都在一间房里,大部分房间被间隔得只有门没有窗,大白天都要开灯,孩子都在天井的长凳上做功课。排水沟溢出黑绿色的淤积物,散发着臭气。而大屋的主梁已经断裂,用一根粗大的绳子绑着,起一点固定作用。曾经堂皇的老屋,因超龄超负荷使用,火灾、倒塌的危险随时都可能发生。

对古村破坏更大的还有不断新建的水泥楼房,正正方方从地到天三四层楼,外贴白色瓷转,千篇一律,毫无美感,夹杂于老屋之间或是原本宽敞的园林绿地上,显得不伦不类,将古村古朴典雅的风格完全破坏。据不完全统计,古村的建筑因各种原因,已破坏了80%,虽然古村的文化内涵、规划思想、人文痕迹、建筑风格依然存在,但人与自然和谐的环境已荡然无存。如再不及时保护,用不了一二十年,古村将会消失。

《人民日报华东版》2000年6月16日

(责编:励漪) |