从河姆渡到天一阁

| 本报记者 娄 靖 |

2010年12月12日13:57

| 【字号 大 中 小】 | 打印 | 留言 | 论坛 | 网摘 | 手机点评 | 纠错 |

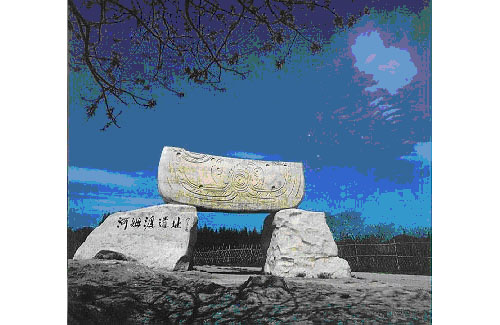

河姆渡遗址 |

自然保护家族保护社会保护,逐步递进的文化保护,展示了一个民族文化良知的升腾

一个偶然的机会,我在一天里浏览了浙江余姚的“河姆渡”和宁波的“天一阁”。让我怦然心跳的是,这两个记载了相隔7000年历史的博物馆,用截然不同的方式珍藏了人类文明不同时期的发展历程,虽然跨越数千年,却传递了生命信息的延续。

步入河姆渡博物馆,迎面赫然矗立一面高达4米的模型墙,这是1973年发现的河姆渡遗址横断面的复制品,上面缀满的稻谷、陶器、骨镰、木耜、农具等掩埋物清晰地告诉我们,就在这片土地下叠压了长达7000年的4个前后承接的文化层。挖掘出来的6800件文物中在世界引起轰动的,是第4个文化层中多达120吨的稻谷,以及大批使用榫卯和企口板技术的“干栏式”木结构建筑。这个发现把中国稻耕文明起源一下子推到7000年前,证明长江下游的先民是世界上最早栽培水稻植物的开拓者,他们在那个年代结束了渔猎游弋生活,进入较有保障的农耕阶段。让人震惊的是,我们家庭装潢使用的企口地板原理,竟是祖先们7000年前发明的。直至现代钢筋混凝土建筑的崛起,延绵影响几千年的中国传统木结构建筑竟然也发源于此。

望着一件件粘着泥土的陈列物,胸中演绎的是漫长而悲壮的文明创造———我们的祖先首先有了结束游猎的耕作文化,继而就有了在“干栏式”茅屋里定居的建筑文化,有了用以煮烧粮食的陶瓷文化,有了以粮食为加工原料的酒文化,有了祭拜天神祈求好收成的宗教文化及艺术……7000年前的这些实物溯源了耕作文化是现代物质和精神文明的源头,追忆了人类走出混沌、野蛮,步入文明世界时最艰难无望却是最有永恒价值的启程。

这个承载了远古生命依据的“河姆渡”竟是一个大自然的杰作。那个还没有发明文字记录的漫长岁月,被黑色的泥土一层一层地忠实地记录了下来,深埋地底,躲避了野蛮战火,躲避了流年水灾,躲避了愚昧的偷盗,耐心地等待着能够解释和保护这片文明记录的时代的到来。现在余姚市文化局承担了这个重任,河姆渡遗址总面积4万平方米,已考古发掘的2800平方米正在作保护展示工作,附近建造了博物馆,陆续向公众开放。这里已被国家文物局命名为全国优秀爱国主义教育基地。

宁波市的天一阁是我国乃至世界最古老的民间藏书楼,而今它已成为宁波历史文化遗产的大本营。436年前,明朝范钦在此建造了东明草堂、藏书楼、范氏故居,以保护他几万卷藏书,并制定了严格的护书家规。然而,历经数百年的人世沧桑,一个家族的文化保护演化成了一座城市的文化保护。天一阁作为一种神圣而悲怆的文化事业的象征,感动了一代甬上文化人先后投身进来,至1994年,宁波市文化局将这里正式扩建为以藏书为特色,融社会历史、艺术于一体的综合性博物馆。

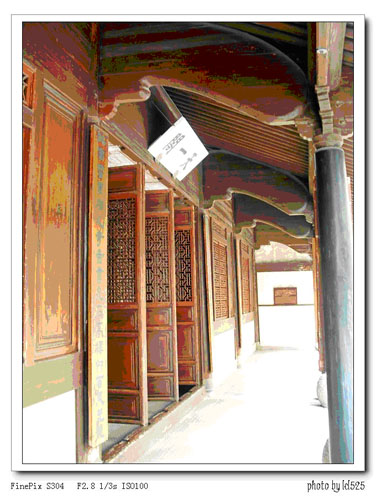

这里有1934年宁波地方人士筹款建造的尊经阁和明州碑林,珍藏了宁波学府的所有经籍、集中了173座教育石碑。千晋斋,收藏了甬上学人马廉赠送给天一阁的上千枚自东汉至南朝的墓砖。百鹅亭是近年市政建设中从南郊祖关山原封不动移迁来的明代祭祀物,上面雕刻100只祭鹅,巧夺天工。在芙蓉洲原址上恢复了前后三宸清代建筑。修复了1923年建造的秦氏支祠。这个由照壁、台门、戏台等建筑组成的祠堂金碧辉煌,是宁波民居建筑艺术集大成之作。

宁波市文化局选择了体现古老民族文化渴望的天一阁,投入巨资,用搬迁、修复、重建等方法,把零星分散的文化遗产集中于此,形成藏书文化区、园林休闲区、陈列展览区的宏大规模,既解决了市政建设与文化保护的矛盾,又弘扬了天一阁的文化精神,扩大了天一阁的展览内容,为游览者集中观看宁波的历史文化遗产提供了方便。如今的天一阁整日人流不息,这实在是一举多得的高明之策。

编辑手记

生命的最高境界是创造,即物质和精神文明的创造。然而,一个单体的生命乃至一个群体的生命仅是对时间和空间的有限占有,它相对于浩瀚无垠的历史长河实在是渺小而短暂。如没有文字的记载,没有实物的收藏,即使过了一万年,人们还是不知道自己是从哪里来,到哪里去,自己究竟是谁,要干什么。

许多父母很有耐心地为孩子收藏从他落地开始的第一个脚印、第一缕头发、第一颗牙齿、第一张照片……他们希望孩子在生命成熟时能有所皈依,让有限的生命在任何时候都荡漾着从起始到终点的全部尊严和骄傲。个体生命的历程尚有如此精心的收藏,何况一个伟大民族的文明历程。对这个历程的记录和传递,将悠远的历史连成缆索,连接到新生代手中,才能让庞大、散乱、残断的民族精神产生强大的凝聚力,以跨越历史长河的文明火炬,充实一个民族群体的精神天地。

浙江的文博工作者认真地做着这样的记录和收藏。各级文化文物部门仔细寻找和收集当地有价值的文化遗产,以杭州为中心已建成一百二三十个专题博物馆、综合博物馆和名人纪念馆。许多企业和个人主办博物馆的热情方兴未艾,已有胡庆余堂、张小泉、都锦生等企业建造了博物馆。

现在,他们考虑更多的是,如何使已创办的博物馆吸引观众,让人们乐意接受文明长河的洗礼,丰满和充实自己,进而成为名副其实的高品质现代人。

《人民日报华东版》1997年12月4日

一个偶然的机会,我在一天里浏览了浙江余姚的“河姆渡”和宁波的“天一阁”。让我怦然心跳的是,这两个记载了相隔7000年历史的博物馆,用截然不同的方式珍藏了人类文明不同时期的发展历程,虽然跨越数千年,却传递了生命信息的延续。

步入河姆渡博物馆,迎面赫然矗立一面高达4米的模型墙,这是1973年发现的河姆渡遗址横断面的复制品,上面缀满的稻谷、陶器、骨镰、木耜、农具等掩埋物清晰地告诉我们,就在这片土地下叠压了长达7000年的4个前后承接的文化层。挖掘出来的6800件文物中在世界引起轰动的,是第4个文化层中多达120吨的稻谷,以及大批使用榫卯和企口板技术的“干栏式”木结构建筑。这个发现把中国稻耕文明起源一下子推到7000年前,证明长江下游的先民是世界上最早栽培水稻植物的开拓者,他们在那个年代结束了渔猎游弋生活,进入较有保障的农耕阶段。让人震惊的是,我们家庭装潢使用的企口地板原理,竟是祖先们7000年前发明的。直至现代钢筋混凝土建筑的崛起,延绵影响几千年的中国传统木结构建筑竟然也发源于此。

望着一件件粘着泥土的陈列物,胸中演绎的是漫长而悲壮的文明创造———我们的祖先首先有了结束游猎的耕作文化,继而就有了在“干栏式”茅屋里定居的建筑文化,有了用以煮烧粮食的陶瓷文化,有了以粮食为加工原料的酒文化,有了祭拜天神祈求好收成的宗教文化及艺术……7000年前的这些实物溯源了耕作文化是现代物质和精神文明的源头,追忆了人类走出混沌、野蛮,步入文明世界时最艰难无望却是最有永恒价值的启程。

这个承载了远古生命依据的“河姆渡”竟是一个大自然的杰作。那个还没有发明文字记录的漫长岁月,被黑色的泥土一层一层地忠实地记录了下来,深埋地底,躲避了野蛮战火,躲避了流年水灾,躲避了愚昧的偷盗,耐心地等待着能够解释和保护这片文明记录的时代的到来。现在余姚市文化局承担了这个重任,河姆渡遗址总面积4万平方米,已考古发掘的2800平方米正在作保护展示工作,附近建造了博物馆,陆续向公众开放。这里已被国家文物局命名为全国优秀爱国主义教育基地。

宁波市的天一阁是我国乃至世界最古老的民间藏书楼,而今它已成为宁波历史文化遗产的大本营。436年前,明朝范钦在此建造了东明草堂、藏书楼、范氏故居,以保护他几万卷藏书,并制定了严格的护书家规。然而,历经数百年的人世沧桑,一个家族的文化保护演化成了一座城市的文化保护。天一阁作为一种神圣而悲怆的文化事业的象征,感动了一代甬上文化人先后投身进来,至1994年,宁波市文化局将这里正式扩建为以藏书为特色,融社会历史、艺术于一体的综合性博物馆。

这里有1934年宁波地方人士筹款建造的尊经阁和明州碑林,珍藏了宁波学府的所有经籍、集中了173座教育石碑。千晋斋,收藏了甬上学人马廉赠送给天一阁的上千枚自东汉至南朝的墓砖。百鹅亭是近年市政建设中从南郊祖关山原封不动移迁来的明代祭祀物,上面雕刻100只祭鹅,巧夺天工。在芙蓉洲原址上恢复了前后三宸清代建筑。修复了1923年建造的秦氏支祠。这个由照壁、台门、戏台等建筑组成的祠堂金碧辉煌,是宁波民居建筑艺术集大成之作。

宁波市文化局选择了体现古老民族文化渴望的天一阁,投入巨资,用搬迁、修复、重建等方法,把零星分散的文化遗产集中于此,形成藏书文化区、园林休闲区、陈列展览区的宏大规模,既解决了市政建设与文化保护的矛盾,又弘扬了天一阁的文化精神,扩大了天一阁的展览内容,为游览者集中观看宁波的历史文化遗产提供了方便。如今的天一阁整日人流不息,这实在是一举多得的高明之策。

编辑手记

生命的最高境界是创造,即物质和精神文明的创造。然而,一个单体的生命乃至一个群体的生命仅是对时间和空间的有限占有,它相对于浩瀚无垠的历史长河实在是渺小而短暂。如没有文字的记载,没有实物的收藏,即使过了一万年,人们还是不知道自己是从哪里来,到哪里去,自己究竟是谁,要干什么。

许多父母很有耐心地为孩子收藏从他落地开始的第一个脚印、第一缕头发、第一颗牙齿、第一张照片……他们希望孩子在生命成熟时能有所皈依,让有限的生命在任何时候都荡漾着从起始到终点的全部尊严和骄傲。个体生命的历程尚有如此精心的收藏,何况一个伟大民族的文明历程。对这个历程的记录和传递,将悠远的历史连成缆索,连接到新生代手中,才能让庞大、散乱、残断的民族精神产生强大的凝聚力,以跨越历史长河的文明火炬,充实一个民族群体的精神天地。

浙江的文博工作者认真地做着这样的记录和收藏。各级文化文物部门仔细寻找和收集当地有价值的文化遗产,以杭州为中心已建成一百二三十个专题博物馆、综合博物馆和名人纪念馆。许多企业和个人主办博物馆的热情方兴未艾,已有胡庆余堂、张小泉、都锦生等企业建造了博物馆。

现在,他们考虑更多的是,如何使已创办的博物馆吸引观众,让人们乐意接受文明长河的洗礼,丰满和充实自己,进而成为名副其实的高品质现代人。

《人民日报华东版》1997年12月4日

|

| 天一阁 |

(责编:励漪) |