十七房,破残而傲然

| 本报记者 娄 靖 |

2010年12月12日12:43

| 【字号 大 中 小】 | 打印 | 留言 | 论坛 | 网摘 | 手机点评 | 纠错 |

十七房破残而傲然 |

去十七房的路上,我止不住心跳,越走近那个地方,越生出莫名的恐慌。因为我在走近一段历史,一段曾经很有点辉煌和精致,又非常民族化、生活化的历史。我不知道历经百年沧桑之后,那里会变成什么模样。

郑家村十七房位于宁波镇海区浦镇。世居十七房的郑氏望族,始祖为西周的周宣王,历代为官。五代以后,战火烽起,郑氏陆续举族南迁,其中一分支迁徙至现今镇海区一带,选择了一块风水宝地定居下来,先后筑起了方圆8万平方米的民宅建筑群,成为我国明清民宅建筑的最后一个亮点。至今,郑氏的后裔仍生活于这块土地,共有2800人。十七房成了衔接昨天、今天与明天的生命之链。

车停在十七房的老街,刚踏出车门,一位老人微笑着迎面而上。他好像随时都在路口等候,为拜访十七房的陌生人向导、带路。这位郑氏后裔郑玉其老伯一路上热情介绍,恨不能把祖上所有的珍宝都向人们诉说一遍。

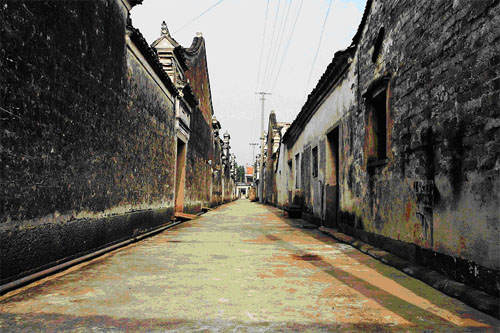

老人带我们参观百米长的清代老街,现在已成了小村的菜市场,昔日的繁华依稀可见。一个绿色木栏的小铺,是古时的“水龙会”。透过木栏,能看到里面的老式水泵、三角龙旗、紫色护首帽、木杆照灯等。这些清代消防工具上积满灰尘,散乱一地,仿佛从百年前某次救火以后再也没人碰过。十七房能保存至今,与消防设施的完备不无关系。

十七房保护最完整的是后房楼。踏进门楼“百步廊”,即现在城里人说的街坊弄堂,两边耸立四幢大院,布局似故宫,房子一井一井,户户相连,可住200户人家。马头墙鳞次栉比,气势恢宏。在郑家后楼13号门前,竖着两条花岗石,是古时用作树旗杆的;与旗杆相配的是,门前大如小圆桌的鼓盘。这两样东西是权势的象征,郑老伯说,在十七房,这样的旗杆共有4处,都是当官的大户人家。

我们走进13号大院,老伯指着二楼一排紧闭的窗子说,这户人家的腾兰英老太现住上海,她的四阿叔民国时期任江浙两省邮电局长,她的儿子现任沙市市长。我想走进楼里看看,可所有的门都紧锁着,锁已生锈,屋前屋后蜘蛛连网。这里已很久没来人了。

十七房是宁波帮崛起地之一,75%的人都在外经商或当官。当我走遍十七房后才发现,像这样空关的屋子有的是。这里的主人在外省市发达了,留着老家房子是一份纪念。这也是十七房的许多房子能保存至今的一个原因。

好不容易看到一户通向二楼的门敞开着,上面还有人走动,便径直登楼走了上去。二楼房内竟有满屋老式雕花白木家具。大床足有3米宽,分里外两层。床内可放便桶、立柜,一般生活起居都可在床内进行。看着我们惊讶的目光,郑老伯笑了,说这样的老古董,十七房里多着呢!

这家的女主人指着墙上的遗像说:“这些都是太公留下的。太公原来在上海开银楼。”谈起家事,女主人一脸的自豪,“我女儿、女婿都是大学生。”显然,王室后裔,历代做官、做学问的心理定位影响至今。这里的农民,眼界和欲望要比别处高出许多。

女主人带我们看了她家的灶房,仍是百年前的老样子。三眼大灶靠窗,窗外就是接屋上天落水的大水缸,推窗就能舀水。灶台左边有石板水槽,连着屋外。灶间内的洗涤都在石板上进行,污水自然流向屋外阴沟。灶间右边还有出灶灰的出气槽。是一个保存完好的古代民间灶间。

我问:“现在用煤气了,灶头为何不拆?”女主人说,等女儿结婚时还要派用场。我又说:“现在青年结婚都上饭店,灶头用不上。”女主人也觉得没道理了,哈哈笑了起来。看来,郑氏后代对祖上传下的东西都有一份眷恋。

十七房还有一处典当楼,挺有意思。那是郑氏从北方迁来时,为和当地村民搞好关系,能得到他们的接纳和支持而设立的,专为当地村民生活经济作调剂用。

典当楼分上下两层,楼上抵押高档贵重物品,楼下押低档生活用品。一楼与二楼之间的楼板上开了一方门,贵重物品就从此吊上楼,以防盗窃。门口还竖了一块镇邪的石板,题词“泰山石敢挡”。墙角边还有一具处罚的刑具。保存如此完好的典当楼十分少见。

十七房还有“兴房”、“恒德房”、“立房”、“郑房”。郑老伯说,那是太公郑竹企在东南亚经商发财后回来盖的,光“恒德房”就占地20亩。现在这里已一片荒芜,但从破落的门、窗、柱、轩、檐等各个角落还能看清的石雕、木雕、砖雕、灰泥雕中,可以想见,这儿曾是中国优秀传统文化、艺术和工艺的荟萃之地。在上海城隍庙和文物街上卖得很贵的古董,这儿却比比皆是。

我们真得感谢十七房的郑氏后裔,把这份风烛残年的宝贵遗产保存至今。虽已破破落落,但保存了一个苍老历史的原样,保存了一个真实的生命过程。十七房没让我失望。

《人民日报华东版》1995年10月13日

郑家村十七房位于宁波镇海区浦镇。世居十七房的郑氏望族,始祖为西周的周宣王,历代为官。五代以后,战火烽起,郑氏陆续举族南迁,其中一分支迁徙至现今镇海区一带,选择了一块风水宝地定居下来,先后筑起了方圆8万平方米的民宅建筑群,成为我国明清民宅建筑的最后一个亮点。至今,郑氏的后裔仍生活于这块土地,共有2800人。十七房成了衔接昨天、今天与明天的生命之链。

车停在十七房的老街,刚踏出车门,一位老人微笑着迎面而上。他好像随时都在路口等候,为拜访十七房的陌生人向导、带路。这位郑氏后裔郑玉其老伯一路上热情介绍,恨不能把祖上所有的珍宝都向人们诉说一遍。

老人带我们参观百米长的清代老街,现在已成了小村的菜市场,昔日的繁华依稀可见。一个绿色木栏的小铺,是古时的“水龙会”。透过木栏,能看到里面的老式水泵、三角龙旗、紫色护首帽、木杆照灯等。这些清代消防工具上积满灰尘,散乱一地,仿佛从百年前某次救火以后再也没人碰过。十七房能保存至今,与消防设施的完备不无关系。

十七房保护最完整的是后房楼。踏进门楼“百步廊”,即现在城里人说的街坊弄堂,两边耸立四幢大院,布局似故宫,房子一井一井,户户相连,可住200户人家。马头墙鳞次栉比,气势恢宏。在郑家后楼13号门前,竖着两条花岗石,是古时用作树旗杆的;与旗杆相配的是,门前大如小圆桌的鼓盘。这两样东西是权势的象征,郑老伯说,在十七房,这样的旗杆共有4处,都是当官的大户人家。

我们走进13号大院,老伯指着二楼一排紧闭的窗子说,这户人家的腾兰英老太现住上海,她的四阿叔民国时期任江浙两省邮电局长,她的儿子现任沙市市长。我想走进楼里看看,可所有的门都紧锁着,锁已生锈,屋前屋后蜘蛛连网。这里已很久没来人了。

十七房是宁波帮崛起地之一,75%的人都在外经商或当官。当我走遍十七房后才发现,像这样空关的屋子有的是。这里的主人在外省市发达了,留着老家房子是一份纪念。这也是十七房的许多房子能保存至今的一个原因。

好不容易看到一户通向二楼的门敞开着,上面还有人走动,便径直登楼走了上去。二楼房内竟有满屋老式雕花白木家具。大床足有3米宽,分里外两层。床内可放便桶、立柜,一般生活起居都可在床内进行。看着我们惊讶的目光,郑老伯笑了,说这样的老古董,十七房里多着呢!

这家的女主人指着墙上的遗像说:“这些都是太公留下的。太公原来在上海开银楼。”谈起家事,女主人一脸的自豪,“我女儿、女婿都是大学生。”显然,王室后裔,历代做官、做学问的心理定位影响至今。这里的农民,眼界和欲望要比别处高出许多。

女主人带我们看了她家的灶房,仍是百年前的老样子。三眼大灶靠窗,窗外就是接屋上天落水的大水缸,推窗就能舀水。灶台左边有石板水槽,连着屋外。灶间内的洗涤都在石板上进行,污水自然流向屋外阴沟。灶间右边还有出灶灰的出气槽。是一个保存完好的古代民间灶间。

我问:“现在用煤气了,灶头为何不拆?”女主人说,等女儿结婚时还要派用场。我又说:“现在青年结婚都上饭店,灶头用不上。”女主人也觉得没道理了,哈哈笑了起来。看来,郑氏后代对祖上传下的东西都有一份眷恋。

十七房还有一处典当楼,挺有意思。那是郑氏从北方迁来时,为和当地村民搞好关系,能得到他们的接纳和支持而设立的,专为当地村民生活经济作调剂用。

典当楼分上下两层,楼上抵押高档贵重物品,楼下押低档生活用品。一楼与二楼之间的楼板上开了一方门,贵重物品就从此吊上楼,以防盗窃。门口还竖了一块镇邪的石板,题词“泰山石敢挡”。墙角边还有一具处罚的刑具。保存如此完好的典当楼十分少见。

十七房还有“兴房”、“恒德房”、“立房”、“郑房”。郑老伯说,那是太公郑竹企在东南亚经商发财后回来盖的,光“恒德房”就占地20亩。现在这里已一片荒芜,但从破落的门、窗、柱、轩、檐等各个角落还能看清的石雕、木雕、砖雕、灰泥雕中,可以想见,这儿曾是中国优秀传统文化、艺术和工艺的荟萃之地。在上海城隍庙和文物街上卖得很贵的古董,这儿却比比皆是。

我们真得感谢十七房的郑氏后裔,把这份风烛残年的宝贵遗产保存至今。虽已破破落落,但保存了一个苍老历史的原样,保存了一个真实的生命过程。十七房没让我失望。

《人民日报华东版》1995年10月13日

|

|

| 十七房只留下老人和孩子,年轻人都出远门创业 |

|

|

(责编:励漪) |