很少有人知道,800年前的温州是中国戏曲的摇篮

让南戏跨越八百年

| 本报记者 娄 靖 |

2010年12月12日13:37

| 【字号 大 中 小】 | 打印 | 留言 | 论坛 | 网摘 | 手机点评 | 纠错 |

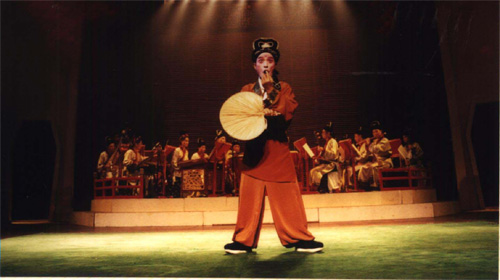

南戏《杀狗记》演出照 |

温州人很会“搞经济”,国人皆知。然而,温州人也很会“搞文化”,甚至要在世纪之交完成“南戏新编系列工程”,让这个中国最古老的剧种实现走向新世纪的艺术转型。这,确实让许多人大为新奇。

入冬不久,文化部特邀温州市越剧团携带“南戏工程”的第一部作品《荆钗记》进京。温州民营企业均瑶集团得知消息后,自愿出资,用包机专送剧团。中国剧协和中国舞美学会邀请了40多位专家,专门为新编《荆钗记》召开了3次研讨会,称“南戏工程”是“了不起的创举”,赞扬“温州人、温州文化界有战略眼光,将对全国戏曲事业发展作出贡献”。

如此高度的赞誉,不禁让人们产生了强烈的兴趣:南戏究竟是怎么回事?温州人为何要推出“南戏新编系列工程”?

800年前,偏居一隅的温州人编织起中国戏曲的摇篮

戏剧,始终是中国人喜闻乐见、最具艺术表现力的文艺形式,以至于许多社会名流都以“下海”当“票友”为乐事。

不过,中国人享受戏剧的快乐,要比西方人欣赏希腊悲剧和喜剧晚了整整1200年。由于我国古代“文学”和“正史”无与伦比的发达,客观上抑制了戏剧的发展,完整的戏剧直到12世纪的南宋才诞生。它的发源地不是在南宋的京都杭州,却是在浙南偏居一隅的温州。因此,最初的戏剧也称温州杂剧,即南戏。中国的戏剧就是从这里起始,走出温州,走向东南沿海。在以后涌现的元杂剧、明清传奇、昆曲、京剧,以及大批地方戏的戏剧历史中,温州不可动摇地成为中国戏剧文明的摇篮和寻根之地。

破译南戏在南宋为何诞生在温州,便也揭示了中国戏剧生命的轨迹:几乎所有直接来自民间、充满鲜活生机的新剧种,都是诞生在不受主流文化控制且又经济活跃的地区。正如昆曲起于昆山而不是南京,京剧起于“徽班”而不是北京,越剧源于嵊县山乡而不是杭州……正当封建士大夫沉湎于吟诗作词的自我陶醉之中,温州的老百姓和民间艺人创造了用说唱和歌舞来表演身边人故事的新形式。

正因为南戏源于民间,其剧目也具有强烈的人民性和时代感。始于唐代的科举制使许多贫困书生有望通过科考升官。也由于封建官场的攀附之风,穷书生一旦发迹大多另娶高门。这样便出现了“贵易交、富易妻”的社会问题。南戏作品,或是鞭鞑负心郎的情变,或是歌颂“不忘贫贱,不弃糟糠”的结发之情,以及表现母子之情、兄弟之情、患难之情等被老百姓普遍称道的美德。可惜,南宋大批集体性的口头创作,至今只能在流散海外的残缺的《永乐大典》中找到宋戏文5种,故事大多发源于温州,而且仅有其中的《张协状元》有完整的剧本。这便是中国现存最古老的剧本,距今800年。

宋代南戏虽然少有文字剧本,但大量的民间演出,还是把许多精华戏段和故事流传了下来。到了元代和明清,经戏剧名家的加工记录,生成了中国南戏的四大名著《荆钗记》、《刘知远白兔记》、《拜月亭》、《杀狗记》,简称“荆、刘、拜、杀”。还有一个就是根据宋戏文最早流行的《赵贞女》改编、后被称为南戏鼻祖的《琵琶记》。

到了明清传奇的出现,南戏便走完了最后的历程。但是,南戏经典之作和大量民间创作,成为此后600年戏剧发展和演化的母体,在很多传统地方戏中,可见南戏故事的影子。

我们在赞美南宋创造的戏剧使中国享有世界三大古代戏剧(还有古希腊戏剧和印度戏剧)体系地位的时候,决不能忘记温州杂剧在中国戏剧史上先行一步的重要位置。

富裕起来的温州人醉心文化创造,营造出戏剧繁荣的一方热土

温州人会“搞经济”,是被人均两三分地的贫瘠资源逼出来的;而温州人喜欢戏剧却是天然生成。看戏,对温州人不仅仅是娱乐,更是生活方式。村里人生孩子做满月、过生日祝大寿、办喜事造房子、过年过节……没有比请戏班演上三五天更过瘾的。正是农闲,左村右舍、亲戚朋友,远道赶来,济济一堂,几天几夜地闹,那种群体交往热烈而兴奋的艺术享受,是一家一户冷冷清清地看电视所不能替代的。

现代富裕起来的温州人,更是为支撑古老的民情风俗增添了经济实力。他们或是由村里有威望的“头家”出面集资请戏班,或是由个人包场请戏班,一天演两场,花费5000至7000元,连续四五天……当各地都喊“戏剧危机”的时候,南戏之乡的温州却是戏文不断、热情不减。那片热土不仅养活了8个专业剧团,还养活了58个民间职业剧团。几乎全国各地的优秀演员,甚至大都市的国家一级演员和梅花奖获得者,都投奔过此地,过一把戏瘾,感受一番戏剧原始生命的冲动。

这也许是温州人在改革开放的大胆实践中,又一次展示的文化振兴的“先发效应”。

让人感慨的是,在人人想当老板的温州,还有一拨文化人如痴如醉地沉迷于戏剧创作,在他们的血液里仍然翻腾着流淌了800年的戏剧情。许多地方在闹戏剧稿荒,作者也嫌写戏清贫,纷纷改行。可是,温州人写的剧本源源不断,不但满足当地的演出,还输送给浙江各大剧团。最近,浙江省越剧小百花要来上海演出的《白兔记》,剧本就是温州人写的。温州为浙江戏剧作出了贡献,便理所当然地产生了一位省剧协副主席张思聪,他是温州历史上唯一宰相张璁的第20代孙。

拥有源远流长、根深叶茂的戏剧土壤,加上今日国运昌盛,自然可做一番大事业。

温州在实现经济建设与精神文明整体发展的现代化目标时,市委、市政府把加快文化建设的突破口定在“南戏新编系列工程”上。温州市文化局局长瞿纪凯说,“南戏工程”是温州文化复兴的优势、特色和强项,它不仅在温州有雄厚的社会基础和市场潜力,而且还是全国戏剧老字号品牌,对弘扬中华民族传统美德、继承优秀传统文化意义重大。副局长翁焕新说得更明确:南戏之乡有剧团,有市场,有队伍,有实力。组织“南戏工程”万事具备。

深藏800年的南戏四大名著“荆、刘、拜、杀”和《洗马桥》,承载着新世纪的使命,焕然一新走到台前。温州人将再次为中国戏剧走向新纪元留下一笔。

“南戏工程”紧锣密鼓,温州人献给新世纪的礼物

“不能让优秀的老戏死在剧本里,要让它们活在现代舞台上。这是我们这一代艺术家的使命。”导演杨小青如是说。

“吃透名著精神,浓缩原著精华,注入现代审美,吸引现代观众,探索古老戏剧走进现代的创造性转换。”编剧张思聪这样讲。

两位艺术家带着满腔的自信与自豪进行了合作,推出了南戏四大名剧之首《荆钗记》。这出戏述说了温州状元王十朋富贵不移,威武不屈,生死不忘,最终夫妻团圆的忠贞爱情故事。明清以后曾在民间戏班中广泛流传。原作共48场,要演几天几夜。改编时,作者从原剧体现的现代人也看重的“信守诺言”切入,围绕一个“情”字,力求一个“新”字,保留了积累几百年的精彩章节,把戏压缩在8场3个小时,让观众走进剧场后始终沉浸在强烈的感情冲击中。导演则更妙,秉承了中国戏剧“一桌两椅”的本体元素,舞台上除了幕景和简单的道具外,剩下的全是演员的表演。导演说,中国戏剧讲究“空灵”和“剧诗”,以虚拟的表演,表现时空的转换,讲述感人的故事。今天的观众已不满足于看故事,他们追求心灵的震撼和生活命题的思考,所以“一桌两椅”有了新的演绎,留出舞台,让演员以出色的表演展示心灵的空间,这是现代人所乐于接受的。这样简单的舞台装置,适合民间戏剧走向农村市场。

我去温州时,没赶上看演出,带回了一盒VCD。虽然是坐在电视机前,但看到“见娘”一场和终剧“大团圆”时,仍然忍不住心潮翻腾,热泪涌出。剧终,分离多年不敢相认的恋人,是通过中间人问答,以悬挂灯笼来表示确信。当台后一盏盏灯笼飞出,满台灯笼荡漾时,让人的情绪感动到了极点。这种生死相守的爱是人性美的极致,它可以走过几百年上千年的历程,激荡一代又一代人的情感。其实,所有的经典都是因为具有人性美而世代相传,如《灰姑娘》,如《西厢记》,如《罗密欧与朱丽叶》……只是现代人不断地用新花样来演绎老故事,使经典融入新时代的气息代代相传。

每个民族都有自己世代相传的家底和国宝。优秀的文化遗产需要积淀和传承,更需要后人不断地拭擦,使其焕发新时代的光泽。温州人做的正是这样一件非常有意义的事,北京的专家因此赞美温州文化人“了不起”,“有战略眼光”。

温州人把完成“南戏新编系列工程”5个剧目的时间表定在2000年。这是一个新世纪的开始,我们期待这个时刻,期待在新世纪的中华文化建设中,留下温州人新的足迹、新的创造。

《人民日报.华东新闻》1998年12月17日

入冬不久,文化部特邀温州市越剧团携带“南戏工程”的第一部作品《荆钗记》进京。温州民营企业均瑶集团得知消息后,自愿出资,用包机专送剧团。中国剧协和中国舞美学会邀请了40多位专家,专门为新编《荆钗记》召开了3次研讨会,称“南戏工程”是“了不起的创举”,赞扬“温州人、温州文化界有战略眼光,将对全国戏曲事业发展作出贡献”。

如此高度的赞誉,不禁让人们产生了强烈的兴趣:南戏究竟是怎么回事?温州人为何要推出“南戏新编系列工程”?

800年前,偏居一隅的温州人编织起中国戏曲的摇篮

戏剧,始终是中国人喜闻乐见、最具艺术表现力的文艺形式,以至于许多社会名流都以“下海”当“票友”为乐事。

不过,中国人享受戏剧的快乐,要比西方人欣赏希腊悲剧和喜剧晚了整整1200年。由于我国古代“文学”和“正史”无与伦比的发达,客观上抑制了戏剧的发展,完整的戏剧直到12世纪的南宋才诞生。它的发源地不是在南宋的京都杭州,却是在浙南偏居一隅的温州。因此,最初的戏剧也称温州杂剧,即南戏。中国的戏剧就是从这里起始,走出温州,走向东南沿海。在以后涌现的元杂剧、明清传奇、昆曲、京剧,以及大批地方戏的戏剧历史中,温州不可动摇地成为中国戏剧文明的摇篮和寻根之地。

破译南戏在南宋为何诞生在温州,便也揭示了中国戏剧生命的轨迹:几乎所有直接来自民间、充满鲜活生机的新剧种,都是诞生在不受主流文化控制且又经济活跃的地区。正如昆曲起于昆山而不是南京,京剧起于“徽班”而不是北京,越剧源于嵊县山乡而不是杭州……正当封建士大夫沉湎于吟诗作词的自我陶醉之中,温州的老百姓和民间艺人创造了用说唱和歌舞来表演身边人故事的新形式。

正因为南戏源于民间,其剧目也具有强烈的人民性和时代感。始于唐代的科举制使许多贫困书生有望通过科考升官。也由于封建官场的攀附之风,穷书生一旦发迹大多另娶高门。这样便出现了“贵易交、富易妻”的社会问题。南戏作品,或是鞭鞑负心郎的情变,或是歌颂“不忘贫贱,不弃糟糠”的结发之情,以及表现母子之情、兄弟之情、患难之情等被老百姓普遍称道的美德。可惜,南宋大批集体性的口头创作,至今只能在流散海外的残缺的《永乐大典》中找到宋戏文5种,故事大多发源于温州,而且仅有其中的《张协状元》有完整的剧本。这便是中国现存最古老的剧本,距今800年。

宋代南戏虽然少有文字剧本,但大量的民间演出,还是把许多精华戏段和故事流传了下来。到了元代和明清,经戏剧名家的加工记录,生成了中国南戏的四大名著《荆钗记》、《刘知远白兔记》、《拜月亭》、《杀狗记》,简称“荆、刘、拜、杀”。还有一个就是根据宋戏文最早流行的《赵贞女》改编、后被称为南戏鼻祖的《琵琶记》。

到了明清传奇的出现,南戏便走完了最后的历程。但是,南戏经典之作和大量民间创作,成为此后600年戏剧发展和演化的母体,在很多传统地方戏中,可见南戏故事的影子。

我们在赞美南宋创造的戏剧使中国享有世界三大古代戏剧(还有古希腊戏剧和印度戏剧)体系地位的时候,决不能忘记温州杂剧在中国戏剧史上先行一步的重要位置。

富裕起来的温州人醉心文化创造,营造出戏剧繁荣的一方热土

温州人会“搞经济”,是被人均两三分地的贫瘠资源逼出来的;而温州人喜欢戏剧却是天然生成。看戏,对温州人不仅仅是娱乐,更是生活方式。村里人生孩子做满月、过生日祝大寿、办喜事造房子、过年过节……没有比请戏班演上三五天更过瘾的。正是农闲,左村右舍、亲戚朋友,远道赶来,济济一堂,几天几夜地闹,那种群体交往热烈而兴奋的艺术享受,是一家一户冷冷清清地看电视所不能替代的。

现代富裕起来的温州人,更是为支撑古老的民情风俗增添了经济实力。他们或是由村里有威望的“头家”出面集资请戏班,或是由个人包场请戏班,一天演两场,花费5000至7000元,连续四五天……当各地都喊“戏剧危机”的时候,南戏之乡的温州却是戏文不断、热情不减。那片热土不仅养活了8个专业剧团,还养活了58个民间职业剧团。几乎全国各地的优秀演员,甚至大都市的国家一级演员和梅花奖获得者,都投奔过此地,过一把戏瘾,感受一番戏剧原始生命的冲动。

这也许是温州人在改革开放的大胆实践中,又一次展示的文化振兴的“先发效应”。

让人感慨的是,在人人想当老板的温州,还有一拨文化人如痴如醉地沉迷于戏剧创作,在他们的血液里仍然翻腾着流淌了800年的戏剧情。许多地方在闹戏剧稿荒,作者也嫌写戏清贫,纷纷改行。可是,温州人写的剧本源源不断,不但满足当地的演出,还输送给浙江各大剧团。最近,浙江省越剧小百花要来上海演出的《白兔记》,剧本就是温州人写的。温州为浙江戏剧作出了贡献,便理所当然地产生了一位省剧协副主席张思聪,他是温州历史上唯一宰相张璁的第20代孙。

拥有源远流长、根深叶茂的戏剧土壤,加上今日国运昌盛,自然可做一番大事业。

温州在实现经济建设与精神文明整体发展的现代化目标时,市委、市政府把加快文化建设的突破口定在“南戏新编系列工程”上。温州市文化局局长瞿纪凯说,“南戏工程”是温州文化复兴的优势、特色和强项,它不仅在温州有雄厚的社会基础和市场潜力,而且还是全国戏剧老字号品牌,对弘扬中华民族传统美德、继承优秀传统文化意义重大。副局长翁焕新说得更明确:南戏之乡有剧团,有市场,有队伍,有实力。组织“南戏工程”万事具备。

深藏800年的南戏四大名著“荆、刘、拜、杀”和《洗马桥》,承载着新世纪的使命,焕然一新走到台前。温州人将再次为中国戏剧走向新纪元留下一笔。

“南戏工程”紧锣密鼓,温州人献给新世纪的礼物

“不能让优秀的老戏死在剧本里,要让它们活在现代舞台上。这是我们这一代艺术家的使命。”导演杨小青如是说。

“吃透名著精神,浓缩原著精华,注入现代审美,吸引现代观众,探索古老戏剧走进现代的创造性转换。”编剧张思聪这样讲。

两位艺术家带着满腔的自信与自豪进行了合作,推出了南戏四大名剧之首《荆钗记》。这出戏述说了温州状元王十朋富贵不移,威武不屈,生死不忘,最终夫妻团圆的忠贞爱情故事。明清以后曾在民间戏班中广泛流传。原作共48场,要演几天几夜。改编时,作者从原剧体现的现代人也看重的“信守诺言”切入,围绕一个“情”字,力求一个“新”字,保留了积累几百年的精彩章节,把戏压缩在8场3个小时,让观众走进剧场后始终沉浸在强烈的感情冲击中。导演则更妙,秉承了中国戏剧“一桌两椅”的本体元素,舞台上除了幕景和简单的道具外,剩下的全是演员的表演。导演说,中国戏剧讲究“空灵”和“剧诗”,以虚拟的表演,表现时空的转换,讲述感人的故事。今天的观众已不满足于看故事,他们追求心灵的震撼和生活命题的思考,所以“一桌两椅”有了新的演绎,留出舞台,让演员以出色的表演展示心灵的空间,这是现代人所乐于接受的。这样简单的舞台装置,适合民间戏剧走向农村市场。

我去温州时,没赶上看演出,带回了一盒VCD。虽然是坐在电视机前,但看到“见娘”一场和终剧“大团圆”时,仍然忍不住心潮翻腾,热泪涌出。剧终,分离多年不敢相认的恋人,是通过中间人问答,以悬挂灯笼来表示确信。当台后一盏盏灯笼飞出,满台灯笼荡漾时,让人的情绪感动到了极点。这种生死相守的爱是人性美的极致,它可以走过几百年上千年的历程,激荡一代又一代人的情感。其实,所有的经典都是因为具有人性美而世代相传,如《灰姑娘》,如《西厢记》,如《罗密欧与朱丽叶》……只是现代人不断地用新花样来演绎老故事,使经典融入新时代的气息代代相传。

每个民族都有自己世代相传的家底和国宝。优秀的文化遗产需要积淀和传承,更需要后人不断地拭擦,使其焕发新时代的光泽。温州人做的正是这样一件非常有意义的事,北京的专家因此赞美温州文化人“了不起”,“有战略眼光”。

温州人把完成“南戏新编系列工程”5个剧目的时间表定在2000年。这是一个新世纪的开始,我们期待这个时刻,期待在新世纪的中华文化建设中,留下温州人新的足迹、新的创造。

《人民日报.华东新闻》1998年12月17日

|

| 南戏《杀狗记》演出照 |

(责编:励漪) |