虹口:走出“左联”文化人

| 本报记者 娄 靖 |

2010年12月12日14:56

| 【字号 大 中 小】 | 打印 | 留言 | 论坛 | 网摘 | 手机点评 | 纠错 |

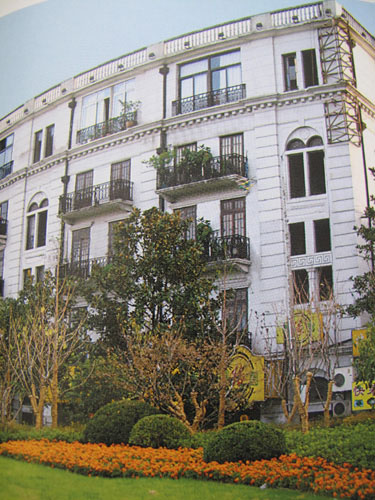

这幢欧洲古典式建筑“北川公寓”,1930年5月起,鲁迅先生就住在这里2093号的4室 |

上海,有一百多幢名人故居。作为一个历史的见证,蕴藏着这座国际大都市的生命密码

在一个半世纪的风云中崛起的上海,孕育了很多谜。其中,100多幢中国本世纪杰出人物的故居,就很让后人费心解读。为什么有那么多中国现代文化史上优秀的人物落脚上海虹口?便是一个奇特的谜。在四川北路末端方圆一两公里内,先后住过鲁迅、郭沫若、茅盾、瞿秋白、叶圣陶、冯雪峰、丁玲、夏衍、柔石……几乎集中了当年左翼文化运动所有领导人和进步文化人士。

那是在二三十年代,大革命失败后,国民党实行白色恐怖的年代,是日本侵略者疯狂屠杀中国人民的年代,虹口却奇迹般地保护了一大批来自全国的爱国文化人士,孕育诞生了中国左翼作家联盟。由此,虹口成为中国现代史上前接“五四”新民主主义文化,后连新中国社会主义文化的重要“驿站”。

500米的多伦路,是旧上海公共租界华洋杂居、黑暗与光明并存的缩影。

为读解这个谜,我由虹口区文史馆的张小红女士领着,在毫不起眼的短短窄窄的多伦路、横浜路上兜了一圈。不到半个钟头,一个时代的政治文化风云,竟是那么突如其来却又真实强烈地撞击着我。四周突兀林立的现代化商业大厦,难以遮蔽由这里的旧建筑记录下来的喧腾、艰难而又丰满的历史。

这是一群怎样的建筑啊!在四川北路多伦路北段转角处,是四层欧洲古典式建筑的“北川公寓”,鲁迅先生1930年5月起住在这里2093号的4室。他站在公寓沿街的窗口,能望见马路对面右边日本友人内山完造开设的内山书店(现在是一家银行),看到由日本人经营的公啡咖啡馆。由于是日本人开设的,别人不大会把它同“进步”联系起来,所以鲁迅经常到那里买书、喝咖啡,会见进步文化人和商谈“左联”工作,倒也挺安全。马路对面的左边,是原日本海军陆战队司令部和日本海军医院,它像一艘巨大的“海盗船”沉压在这个路段,也沉压在上海人的心头。它就是1932年和1937年日本侵略者对上海发动“一?二八事变”和“八?一三事变”的战争基地。鲁迅先生就端坐在寓所窗前,在侵略者铁蹄声中奋笔疾书,写下《为了忘却的记念》、《“友邦惊诧”论》等名篇。

再沿着多伦路走去,短短500米小街有原中国左翼作联、中国左翼美联所在地,共产党领导的第一个革命戏剧社———上海艺术剧社所在地;有郭沫若、赵世炎、柔石、施蛰存等文化人的住所。公寓的左邻是孔祥熙寓所,此外还有国民党要员白崇禧的“白公馆”、汤恩伯的“汤公馆”,丝绸商人的“薛公馆”,等等。在连接多伦路的几条路上,有国内进步人士创办的商务印书馆、良友图书印刷公司、远东图书公司等出版机构。

我简直难以相信,在如今成为露天菜场的这条短短的路上,竟然有这么多的历史记忆。这由西班牙洋房、日本式公寓、石库门弄堂组成的一幅奇异图案,其实便是昔日上海公共租界的缩影———五方杂处、华洋共居;它也是上海“悖论”的典型———最黑暗的反动势力映衬着最耀眼的光明。也许,这个白色恐怖的中心区恰恰是多方管辖、结果谁也没管的“安全地区”,使进步文化人得以在这个环境中度过最艰难的革命低潮。景云里庇护了一批优秀文化人,成为中国左翼文化运动的起始点

我的脚步最后停留在多伦路背后横浜路上的一条小弄堂里。这个老式的石库门弄堂口,依稀留着“景云里”几个字。这个连大部分上海人都不太知道的小弄堂,却在1927年“四?一二”大屠杀之后,成为鲁迅、茅盾、冯雪峰、叶圣陶、柔石等来自各地的优秀文化名人的庇护地,使他们在黑暗中冷静思考中国前途和文化人的责任,并经历了他们人生中的重要转折。

景云里只有坐南朝北的三排三层小楼。已是下午5点半,人们该回家的时候,这里却依然很安静。可以想像,当年它虽没有前马路西班牙式公馆的豪华,却有一种难得的“安全”。住在这儿的文化人几乎前门对后门,叶圣陶住11号,茅盾和冯雪峰住11号甲,后门对面18号住着鲁迅,23号住柔石,17号住周建人。一条普通弄堂一时间聚集这么多的文化名人实为罕见。

鲁迅在1927年10月从广州来到景云里,先住23号,后迁18、17号。他和许广平在这里共同生活,是他一生背叛封建礼教的重大生活事件。在景云里,鲁迅每天教许广平日语,常常因许广平答不上日语发窘而引发笑声,这也是他们生活中的乐事之一。许广平在景云里怀孕、生育,鲁迅日夜服侍在产房。为此,许广平写文章道:“一到了做母亲……眼看到一个竭尽忠诚的男人在旁照顾她的生活服食、起居一切,她会把不久前生产的苦痛看作是幸福,足以回味,真是苦尽甘来的满心舒畅的一日。”这同样也可以说是鲁迅在景云里幸福舒畅日子的一个记录。

鲁迅和共产党的联络人冯雪峰为邻居。他从冯雪峰那里得到党的指示,参加了由共产党领导的中国自由运动大同盟和中国左翼作家联盟,并因此遭到国民党反动派的密令通缉。1930年春鲁迅迁入北川公寓,冯雪峰也随同迁入公寓地下室。在此,鲁迅与瞿秋白相识,两人一见如故结为人生知己。鲁迅十分欣赏瞿秋白的人品和才华,由此更加信任共产党。瞿秋白夫妇3次在鲁迅家中避难,最长的一次住了近1个月,以后又和鲁迅同住虹口,与鲁迅一起领导左翼文化运动。1933年,鲁迅迁入附近日侨区的大陆新村,直至去世。鲁迅的最后10年都在虹口度过。其间,发表著译作170余篇,编辑《伪自由书》、《南腔北调集》等7本文集。鲁迅差不多就是在这里经历了一个进化论者向阶级论者的转化,成为在党的领导下左翼文化运动的伟大旗手。

为躲避国民党反动派的通缉,茅盾于1927年8月从汉口辗转来上海,隐居景云里,大门不出,连鲁迅上门拜访也不回访,其实他和鲁迅家只有几步之遥。茅盾在隐居期间,写了反映大革命失败后人们思想彷徨和苦闷的三部曲《幻灭》、《动摇》和《追求》。这是他第一次写小说,因不便用真名,便随手写了“矛盾”。与他为邻的叶圣陶觉得百家姓中没有矛字,便加了个草字头,将文章在《小说月报》上发表,茅盾的笔名自此始用。他在景云里写的《鲁迅论》,被称为是中国文学史上正确认识、评价鲁迅的第一块“基石”。以后,他参加了“左联”,与鲁迅共同领导了左翼文化运动。

叶圣陶在景云里有极好的人缘。他任《小说月报》主编,一大批进步作家因他的发现、培养、发表处女作而名扬四海。如巴金的第一部中篇小说《灭亡》,抄在5个硬皮本上,叶圣陶看后认为作者很有才华,就在《小说月报》上连载,24岁的巴金从此一举成名。丁玲、施蛰存等人也是因第一篇小说经他之手发表而成为文坛新星。就叶圣陶在这里发现和培养了一代文学大家而言,景云里也足以骄傲。

可以毫不夸张地说,在中国现代文学史上,景云里是上海乃至全国左翼文化运动的起始点。“主力军”是鲁迅在1930年与一批进步文化人士创办的反帝反封建的“左联”,它团结和影响了全国的爱国文化人士。此后相继涌现了左翼社联、剧联、美联、教联和电影、音乐小组等浩浩荡荡的文化新军。百年崛起的上海,是中国漫漫封建长夜的“叛逆者”。众多的名人故居便是这“叛逆”的标志之一。有眼光的虹口人已在那里悬挂了10块文化名人故居牌和10块文化遗址牌,并正着手恢复和改造多伦路历史文化街。上海卢湾区也紧随其后,为10位名人故居挂牌。这些凝聚了百年历史的老房子,便是揭示这个国际大都市文化神韵的密码。

《人民日报华东版》 1998年3月12日

在一个半世纪的风云中崛起的上海,孕育了很多谜。其中,100多幢中国本世纪杰出人物的故居,就很让后人费心解读。为什么有那么多中国现代文化史上优秀的人物落脚上海虹口?便是一个奇特的谜。在四川北路末端方圆一两公里内,先后住过鲁迅、郭沫若、茅盾、瞿秋白、叶圣陶、冯雪峰、丁玲、夏衍、柔石……几乎集中了当年左翼文化运动所有领导人和进步文化人士。

那是在二三十年代,大革命失败后,国民党实行白色恐怖的年代,是日本侵略者疯狂屠杀中国人民的年代,虹口却奇迹般地保护了一大批来自全国的爱国文化人士,孕育诞生了中国左翼作家联盟。由此,虹口成为中国现代史上前接“五四”新民主主义文化,后连新中国社会主义文化的重要“驿站”。

|

| 多伦路250号建于1924年,是孔祥熙在上海占居的三处豪宅之一,人称“孔宫馆” |

500米的多伦路,是旧上海公共租界华洋杂居、黑暗与光明并存的缩影。

为读解这个谜,我由虹口区文史馆的张小红女士领着,在毫不起眼的短短窄窄的多伦路、横浜路上兜了一圈。不到半个钟头,一个时代的政治文化风云,竟是那么突如其来却又真实强烈地撞击着我。四周突兀林立的现代化商业大厦,难以遮蔽由这里的旧建筑记录下来的喧腾、艰难而又丰满的历史。

这是一群怎样的建筑啊!在四川北路多伦路北段转角处,是四层欧洲古典式建筑的“北川公寓”,鲁迅先生1930年5月起住在这里2093号的4室。他站在公寓沿街的窗口,能望见马路对面右边日本友人内山完造开设的内山书店(现在是一家银行),看到由日本人经营的公啡咖啡馆。由于是日本人开设的,别人不大会把它同“进步”联系起来,所以鲁迅经常到那里买书、喝咖啡,会见进步文化人和商谈“左联”工作,倒也挺安全。马路对面的左边,是原日本海军陆战队司令部和日本海军医院,它像一艘巨大的“海盗船”沉压在这个路段,也沉压在上海人的心头。它就是1932年和1937年日本侵略者对上海发动“一?二八事变”和“八?一三事变”的战争基地。鲁迅先生就端坐在寓所窗前,在侵略者铁蹄声中奋笔疾书,写下《为了忘却的记念》、《“友邦惊诧”论》等名篇。

再沿着多伦路走去,短短500米小街有原中国左翼作联、中国左翼美联所在地,共产党领导的第一个革命戏剧社———上海艺术剧社所在地;有郭沫若、赵世炎、柔石、施蛰存等文化人的住所。公寓的左邻是孔祥熙寓所,此外还有国民党要员白崇禧的“白公馆”、汤恩伯的“汤公馆”,丝绸商人的“薛公馆”,等等。在连接多伦路的几条路上,有国内进步人士创办的商务印书馆、良友图书印刷公司、远东图书公司等出版机构。

我简直难以相信,在如今成为露天菜场的这条短短的路上,竟然有这么多的历史记忆。这由西班牙洋房、日本式公寓、石库门弄堂组成的一幅奇异图案,其实便是昔日上海公共租界的缩影———五方杂处、华洋共居;它也是上海“悖论”的典型———最黑暗的反动势力映衬着最耀眼的光明。也许,这个白色恐怖的中心区恰恰是多方管辖、结果谁也没管的“安全地区”,使进步文化人得以在这个环境中度过最艰难的革命低潮。景云里庇护了一批优秀文化人,成为中国左翼文化运动的起始点

|

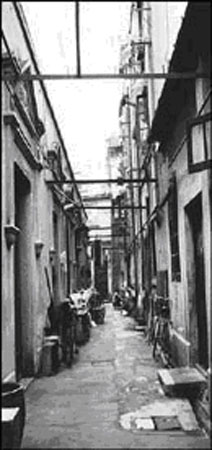

| 窄窄的景云里前门对后门,曾经庇护了一批进步文化人 |

我的脚步最后停留在多伦路背后横浜路上的一条小弄堂里。这个老式的石库门弄堂口,依稀留着“景云里”几个字。这个连大部分上海人都不太知道的小弄堂,却在1927年“四?一二”大屠杀之后,成为鲁迅、茅盾、冯雪峰、叶圣陶、柔石等来自各地的优秀文化名人的庇护地,使他们在黑暗中冷静思考中国前途和文化人的责任,并经历了他们人生中的重要转折。

景云里只有坐南朝北的三排三层小楼。已是下午5点半,人们该回家的时候,这里却依然很安静。可以想像,当年它虽没有前马路西班牙式公馆的豪华,却有一种难得的“安全”。住在这儿的文化人几乎前门对后门,叶圣陶住11号,茅盾和冯雪峰住11号甲,后门对面18号住着鲁迅,23号住柔石,17号住周建人。一条普通弄堂一时间聚集这么多的文化名人实为罕见。

鲁迅在1927年10月从广州来到景云里,先住23号,后迁18、17号。他和许广平在这里共同生活,是他一生背叛封建礼教的重大生活事件。在景云里,鲁迅每天教许广平日语,常常因许广平答不上日语发窘而引发笑声,这也是他们生活中的乐事之一。许广平在景云里怀孕、生育,鲁迅日夜服侍在产房。为此,许广平写文章道:“一到了做母亲……眼看到一个竭尽忠诚的男人在旁照顾她的生活服食、起居一切,她会把不久前生产的苦痛看作是幸福,足以回味,真是苦尽甘来的满心舒畅的一日。”这同样也可以说是鲁迅在景云里幸福舒畅日子的一个记录。

鲁迅和共产党的联络人冯雪峰为邻居。他从冯雪峰那里得到党的指示,参加了由共产党领导的中国自由运动大同盟和中国左翼作家联盟,并因此遭到国民党反动派的密令通缉。1930年春鲁迅迁入北川公寓,冯雪峰也随同迁入公寓地下室。在此,鲁迅与瞿秋白相识,两人一见如故结为人生知己。鲁迅十分欣赏瞿秋白的人品和才华,由此更加信任共产党。瞿秋白夫妇3次在鲁迅家中避难,最长的一次住了近1个月,以后又和鲁迅同住虹口,与鲁迅一起领导左翼文化运动。1933年,鲁迅迁入附近日侨区的大陆新村,直至去世。鲁迅的最后10年都在虹口度过。其间,发表著译作170余篇,编辑《伪自由书》、《南腔北调集》等7本文集。鲁迅差不多就是在这里经历了一个进化论者向阶级论者的转化,成为在党的领导下左翼文化运动的伟大旗手。

|

| 多伦路上中华艺大旧址。“左联”成立大会在此召开 |

为躲避国民党反动派的通缉,茅盾于1927年8月从汉口辗转来上海,隐居景云里,大门不出,连鲁迅上门拜访也不回访,其实他和鲁迅家只有几步之遥。茅盾在隐居期间,写了反映大革命失败后人们思想彷徨和苦闷的三部曲《幻灭》、《动摇》和《追求》。这是他第一次写小说,因不便用真名,便随手写了“矛盾”。与他为邻的叶圣陶觉得百家姓中没有矛字,便加了个草字头,将文章在《小说月报》上发表,茅盾的笔名自此始用。他在景云里写的《鲁迅论》,被称为是中国文学史上正确认识、评价鲁迅的第一块“基石”。以后,他参加了“左联”,与鲁迅共同领导了左翼文化运动。

叶圣陶在景云里有极好的人缘。他任《小说月报》主编,一大批进步作家因他的发现、培养、发表处女作而名扬四海。如巴金的第一部中篇小说《灭亡》,抄在5个硬皮本上,叶圣陶看后认为作者很有才华,就在《小说月报》上连载,24岁的巴金从此一举成名。丁玲、施蛰存等人也是因第一篇小说经他之手发表而成为文坛新星。就叶圣陶在这里发现和培养了一代文学大家而言,景云里也足以骄傲。

|

| 茅盾与鲁迅同住日侨居住区大陆新村 |

可以毫不夸张地说,在中国现代文学史上,景云里是上海乃至全国左翼文化运动的起始点。“主力军”是鲁迅在1930年与一批进步文化人士创办的反帝反封建的“左联”,它团结和影响了全国的爱国文化人士。此后相继涌现了左翼社联、剧联、美联、教联和电影、音乐小组等浩浩荡荡的文化新军。百年崛起的上海,是中国漫漫封建长夜的“叛逆者”。众多的名人故居便是这“叛逆”的标志之一。有眼光的虹口人已在那里悬挂了10块文化名人故居牌和10块文化遗址牌,并正着手恢复和改造多伦路历史文化街。上海卢湾区也紧随其后,为10位名人故居挂牌。这些凝聚了百年历史的老房子,便是揭示这个国际大都市文化神韵的密码。

《人民日报华东版》 1998年3月12日

(责编:励漪) |