经典常新 ——写在大剧院版本《红楼梦》开演之际

| 本报记者 娄 靖 |

2010年12月12日13:37

| 【字号 大 中 小】 | 打印 | 留言 | 论坛 | 网摘 | 手机点评 | 纠错 |

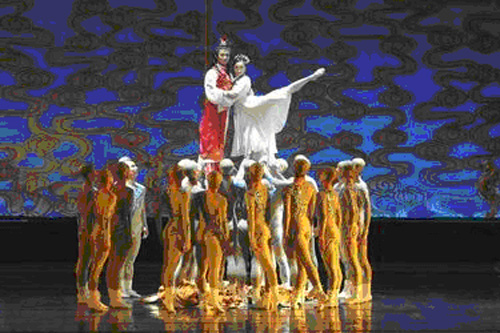

婚礼 |

贾宝玉在一片白雪中孤零零地向舞台深处的寺庙走去,牵动人心的唱腔穿越时空,牵引观众积蓄了两个半小时的感情激流一泻千里。“不愧是经典,永远的经典!”赞扬声不绝于耳。

众口一词夸“红楼”,少见

在散场后长长的人流中,随意采访了两位观众。

“我们是从常州赶来的。500元一张票子,加上住宿、吃饭,两人花了1500元。”

“值不值?”

“值得,值得。音乐美,舞台美,演员美,比我们预想得还要好。”激动之情溢于言表。

一位中年妇女扶着一位老太太走在人群中,以为一定是越剧迷。一问,错了。“我妈妈是京剧迷、《红楼梦》迷,小说不知看了多少遍。这次是特意请妈妈到大剧院看越剧,两人花了1000元。”老太太毫不掩饰地说:“在剧场里我流了不少泪。戏把小说的精华都表现出来了,演得太动人了。”老太太还加了一句:“我只是担心现在的小青年没看过小说,是否能理解宝黛之间生死相依的感情。”

听着我们的议论,一位过路观众忍不住插话:“我过去从来不看越剧,觉得越剧‘粘粘乎乎’。可今天的演出深深打动了我。它像话剧一样有很强的震撼力,却比话剧美。”

……

令人惊讶的是,不像以往那样,但凡是戏曲的革新,总是褒贬并存。而这次大剧院版本的《红楼梦》,将过去4个小时的戏压缩在两个半小时里,情节也有变动,观众却是众口一词叫好。全国几百个剧种差不多都有自己的“红楼”,而越剧本身也有不同选材的红楼戏,唯有上海越剧院的《红楼梦》经受40多年的市场考验依然能引发轰动效应。这出“红楼”戏在经过3次不同时期的重大修改、篇幅一再压缩之后,为什么既保留了原著和原剧的精华,又适应了各个时期观众的审美需求?

解开这个谜,也许就解开了戏曲改革的成功之谜。

既存原著精华,又合现代节奏

提起戏曲,最让观众摇头的是一吟三唱、反复交待的慢节奏,还有“私订终身后花园,落难公子中状元”的老俗套。一些历史上有名的剧目因与现代人生活节奏、社会心理相去甚远,渐渐失去了观众。

然而,上海越剧团的《红楼梦》登台40多年来,其间剧作家徐进三度改编,都是本着既存原著精华、又适应现代节奏的原则。这次走进上海大剧院,为适应90年代的生活节奏,全剧紧扣宝玉的叛逆性格和宝黛的爱情悲剧,笔墨集中于在贾府人人宠爱的宝玉,却因叛逆性格与封建家族的尖锐冲突,为封建家庭不容:他不求仕途,不为富贵,追求平等和友情的性格,与封建家族看重门第、期望光宗耀祖格格不入,贾政因而欲将他毙于棍下;他在婚姻大事上因不合“老祖宗”的看人标准,因而被“调包计”活活拆散。当观众看到一个表面上人人宠爱、有血有肉有情有爱的宝玉,身不由己、随人摆布的悲剧命运时,不能不被深深地震撼。

全剧没有一句反封建的说教,却让观众在为宝黛悲惨命运落泪中,深深体会到封建社会的残酷和腐朽本质。观众在目不转睛地惊叹快节奏时,感情的宣泄更加强烈,心灵的撞击也油然而生。

精当的审美展示越剧魅力

越剧与现代话剧、古老京昆剧的最大区别,是介于写实与写意之间,张扬舞台布景与服饰美。越剧《红楼梦》的每次调整都在舞美上大做文章。这次走进上海大剧院,大舞台广阔的空间和多重升降转动的高科技手段,将展示越剧舞台美的艺术推到了极致。观众走进富丽堂皇的大剧场,就被台口高达十几米的贾府门面,8米多高、有100多个铜钉的朱漆巨门和两个精致的石狮所吸引。这是个夸张而写实的荣国府。一个封建家族的兴衰史将在这扇紧闭的大门后演绎。戏还未演,布景已将观众带入一个神秘和遥远的世界。

为大剧院度身定制的超常布景、全新包装和大乐队,实现了《红楼梦》在通常舞台上难以展示的恢宏和壮美。大剧院的《红楼梦》也因内在强烈的震撼力和外在壮美气势的完美融合,而再一次征服现代观众。走出剧场的不少人都说花了500元“值”。看来,人们有理由相信,新版《红楼梦》经受了高投入高回报的市场考验。

明智的选择圆了众人的期盼

上海大剧院开演近1年中,演出的大都是人数众多、气势磅礴的芭蕾、交响乐、歌剧等,而且大多是外国的剧团。什么时候大剧院也能上演中国优秀传统戏曲,成了众多戏剧工作者和上海市领导的一个期盼。据说,为了选择第一个“大剧院版本”的传统戏曲剧目,市政府有关领导和文化工作者多次作可行性商讨和研究,也有多个剧目的选择。今天,人们由衷地为他们的选择拍手称好。

越剧在江浙沪一带乃至全国拥有广大的观众群。50年代越剧电影《梁山伯与祝英台》曾在全国和香港地区创下新的卖座纪录。60年代的越剧《红楼梦》和《梁祝》也曾创下全国唱片销售的新纪录。“十年动乱”后重放电影《红楼梦》,更是出现了万人空巷的盛况,电影院滚动放映都不能满足要求,许多人是百看不厌。越剧《红楼梦》的唱段和情节已家喻户晓,其经典性经受了流传全国数十年的时间和空间的考验。有专家相信,如今新版《红楼梦》进入上海大剧院,极有可能成为常演不衰的精品,成为来上海的国内外游客观赏的保留剧目。

如何评价上海大剧院版《红楼梦》的演出成功,也许可以引出很多话题,而该剧导演童薇薇的一句话耐人寻味:“我们是努力顺应现代观众喜新恋旧的审美心理。”

《人民日报.华东新闻》1999年8月19日

众口一词夸“红楼”,少见

在散场后长长的人流中,随意采访了两位观众。

“我们是从常州赶来的。500元一张票子,加上住宿、吃饭,两人花了1500元。”

“值不值?”

“值得,值得。音乐美,舞台美,演员美,比我们预想得还要好。”激动之情溢于言表。

一位中年妇女扶着一位老太太走在人群中,以为一定是越剧迷。一问,错了。“我妈妈是京剧迷、《红楼梦》迷,小说不知看了多少遍。这次是特意请妈妈到大剧院看越剧,两人花了1000元。”老太太毫不掩饰地说:“在剧场里我流了不少泪。戏把小说的精华都表现出来了,演得太动人了。”老太太还加了一句:“我只是担心现在的小青年没看过小说,是否能理解宝黛之间生死相依的感情。”

听着我们的议论,一位过路观众忍不住插话:“我过去从来不看越剧,觉得越剧‘粘粘乎乎’。可今天的演出深深打动了我。它像话剧一样有很强的震撼力,却比话剧美。”

……

令人惊讶的是,不像以往那样,但凡是戏曲的革新,总是褒贬并存。而这次大剧院版本的《红楼梦》,将过去4个小时的戏压缩在两个半小时里,情节也有变动,观众却是众口一词叫好。全国几百个剧种差不多都有自己的“红楼”,而越剧本身也有不同选材的红楼戏,唯有上海越剧院的《红楼梦》经受40多年的市场考验依然能引发轰动效应。这出“红楼”戏在经过3次不同时期的重大修改、篇幅一再压缩之后,为什么既保留了原著和原剧的精华,又适应了各个时期观众的审美需求?

解开这个谜,也许就解开了戏曲改革的成功之谜。

既存原著精华,又合现代节奏

提起戏曲,最让观众摇头的是一吟三唱、反复交待的慢节奏,还有“私订终身后花园,落难公子中状元”的老俗套。一些历史上有名的剧目因与现代人生活节奏、社会心理相去甚远,渐渐失去了观众。

然而,上海越剧团的《红楼梦》登台40多年来,其间剧作家徐进三度改编,都是本着既存原著精华、又适应现代节奏的原则。这次走进上海大剧院,为适应90年代的生活节奏,全剧紧扣宝玉的叛逆性格和宝黛的爱情悲剧,笔墨集中于在贾府人人宠爱的宝玉,却因叛逆性格与封建家族的尖锐冲突,为封建家庭不容:他不求仕途,不为富贵,追求平等和友情的性格,与封建家族看重门第、期望光宗耀祖格格不入,贾政因而欲将他毙于棍下;他在婚姻大事上因不合“老祖宗”的看人标准,因而被“调包计”活活拆散。当观众看到一个表面上人人宠爱、有血有肉有情有爱的宝玉,身不由己、随人摆布的悲剧命运时,不能不被深深地震撼。

全剧没有一句反封建的说教,却让观众在为宝黛悲惨命运落泪中,深深体会到封建社会的残酷和腐朽本质。观众在目不转睛地惊叹快节奏时,感情的宣泄更加强烈,心灵的撞击也油然而生。

精当的审美展示越剧魅力

越剧与现代话剧、古老京昆剧的最大区别,是介于写实与写意之间,张扬舞台布景与服饰美。越剧《红楼梦》的每次调整都在舞美上大做文章。这次走进上海大剧院,大舞台广阔的空间和多重升降转动的高科技手段,将展示越剧舞台美的艺术推到了极致。观众走进富丽堂皇的大剧场,就被台口高达十几米的贾府门面,8米多高、有100多个铜钉的朱漆巨门和两个精致的石狮所吸引。这是个夸张而写实的荣国府。一个封建家族的兴衰史将在这扇紧闭的大门后演绎。戏还未演,布景已将观众带入一个神秘和遥远的世界。

为大剧院度身定制的超常布景、全新包装和大乐队,实现了《红楼梦》在通常舞台上难以展示的恢宏和壮美。大剧院的《红楼梦》也因内在强烈的震撼力和外在壮美气势的完美融合,而再一次征服现代观众。走出剧场的不少人都说花了500元“值”。看来,人们有理由相信,新版《红楼梦》经受了高投入高回报的市场考验。

明智的选择圆了众人的期盼

上海大剧院开演近1年中,演出的大都是人数众多、气势磅礴的芭蕾、交响乐、歌剧等,而且大多是外国的剧团。什么时候大剧院也能上演中国优秀传统戏曲,成了众多戏剧工作者和上海市领导的一个期盼。据说,为了选择第一个“大剧院版本”的传统戏曲剧目,市政府有关领导和文化工作者多次作可行性商讨和研究,也有多个剧目的选择。今天,人们由衷地为他们的选择拍手称好。

越剧在江浙沪一带乃至全国拥有广大的观众群。50年代越剧电影《梁山伯与祝英台》曾在全国和香港地区创下新的卖座纪录。60年代的越剧《红楼梦》和《梁祝》也曾创下全国唱片销售的新纪录。“十年动乱”后重放电影《红楼梦》,更是出现了万人空巷的盛况,电影院滚动放映都不能满足要求,许多人是百看不厌。越剧《红楼梦》的唱段和情节已家喻户晓,其经典性经受了流传全国数十年的时间和空间的考验。有专家相信,如今新版《红楼梦》进入上海大剧院,极有可能成为常演不衰的精品,成为来上海的国内外游客观赏的保留剧目。

如何评价上海大剧院版《红楼梦》的演出成功,也许可以引出很多话题,而该剧导演童薇薇的一句话耐人寻味:“我们是努力顺应现代观众喜新恋旧的审美心理。”

《人民日报.华东新闻》1999年8月19日

|

| 结尾场景 |

(责编:郝洪) |