大江東︱走近科學大咖⑧丘成桐:為學術交流拆圍牆,“中國數學已站到世界前沿”

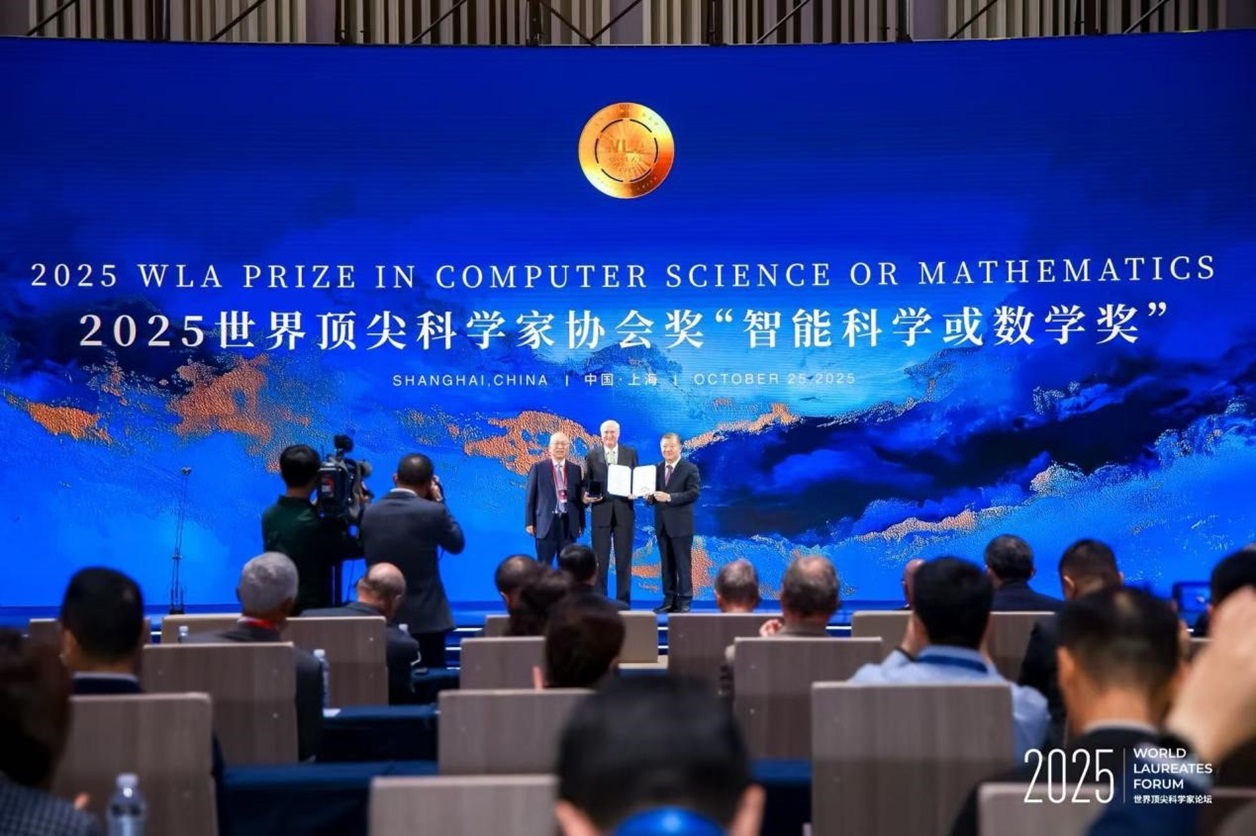

10月25日,上海臨港。首度出席世界頂尖科學家論壇的丘成桐,此行專為他的學生孫理察(Richard Schoen)致頒獎詞而來。

半個世紀亦師亦友,丘成桐頒獎時這樣評價孫理察:“作為他的導師,今日我既自豪又謙卑。得見學生超越所有期待,以如此優雅的姿態重塑整個學科,實屬師者至幸。”

世界頂尖科學家論壇現場,丘成桐與孫理察同框。世界頂尖科學家論壇供圖

論壇開幕前兩日,孫理察在丘成桐發起設立的上海數學與交叉學科研究院發表報告——所涉極小曲面、廣義相對論,正是其獲得“頂科協獎”的內核。

這對師徒的聯手,讓國內學者無需遠渡重洋,即可得見前沿頂尖學術成果。

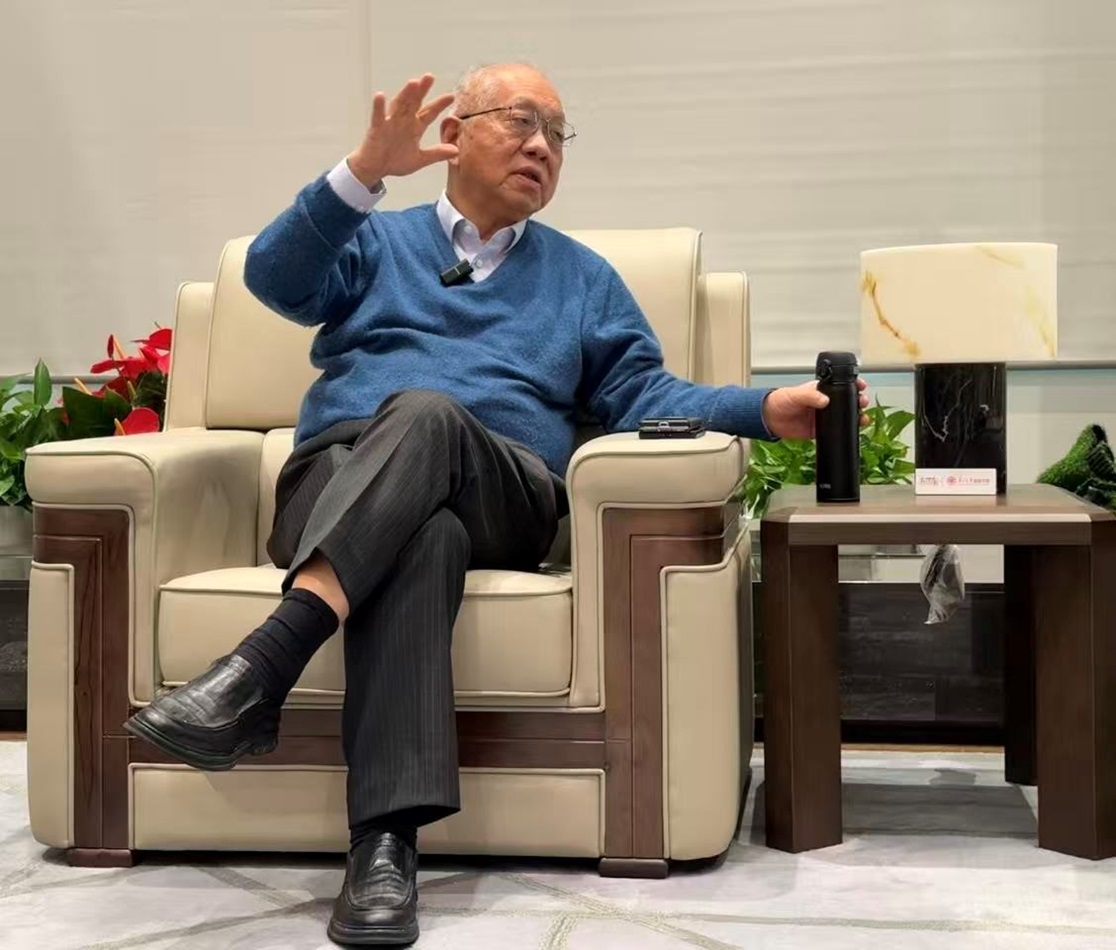

丘成桐接受大江東-復旦融媒體創新工作室專訪。馬作鵬攝

這座研究院的廣場前,中式水景緩緩溢出刻滿各種數學公式的池壁,不遠處金黃色“卡拉比—丘空間”模型勾勒出六維抽象結構,中西融合得很自洽。

論壇開幕前一天,大江東-復旦融媒體創新工作室在這裡與丘成桐聊了關於“師者”“學者”的諸多話題。

人才,光引進不培養不行,“科研的生命力,還是在年輕人”

1983年,丘成桐成為首位首位華人菲爾茲獎得主。這一獎項被視為數學界的諾貝爾獎。

1983年,波蘭華沙,丘成桐成為首位獲菲爾茲獎的華人。圖片來源:丘成桐新書《我的教育觀》

40余年,丘成桐把精力都給了數學科研和學術人才培養。76歲的他,每天早上六點,游泳,這是一天的開始,風雨無阻。和他相識逾30年的老友林文偉教授說,游泳是他保持頭腦清醒的秘訣,“若當天狀態好,游了一千五百米,我的手機就會彈出丘老師發來的微信:‘今天游了超過一千五百米。’ 他很滿意。”

林教授認為,一副強健的身體,讓丘老能夠持續奔波,構建無界的學術交流環境。

香港、北京、杭州、上海、深圳,丘成桐在國內發起設立的數學科研機構,越來越多。

“建院的宗旨之一,就是搭橋,讓數學不同領域的學者到同一空間交流。”上海數學與交叉學科研究院副院長連文豪教授說。

按照丘成桐的構思,從具象的廣場到無形的學域橋梁,上海數學與交叉學科研究院要構建的,是一個激發科學興趣、促進思想碰撞的開放生態。多元化的討論班制度,將代數幾何、算子代數、物理數學等方向的討論班向所有研究者開放,既可在教室現場參與,也可線上加入,“為學術交流拆掉圍牆”。

截至2025年10月,這個研究院已聘約100位科研人員,並成功舉辦了世界華人數學家聯盟2023、2024年會。

丘成桐與孫理察在上海數學與交叉學科研究院。受訪單位供圖

引進人才,更要培育人才。丘成桐在復旦大學接受採訪時說:“很多地方隻引進不培養,一流人才引進后缺少與年輕人的交流合作,導致一流學者與年輕一代慢慢脫節,成為不再重要的學者。科研的生命力還是在年輕人。”

據報道,研究院希望在10年內擁有核心數學領域20名世界一流水平數學家、20個交叉領域的研究團隊,培養30至40名國際學術前沿水平的青年數學家、具有世界一流水平的博士后100名,研究生500名。“好的學者都喜歡跟好的學生溝通並互相學習。丘先生把全國最優秀的學生集中在這裡,對全球頂尖學者很有吸引力。”連文豪說。

丘成桐接受大江東-復旦融媒體創新工作室專訪。馬作鵬攝

開放包容的學術生態,滲透在丘成桐與團隊的日常。連文豪在哈佛大學讀博士后時,辦公室就在丘成桐隔壁,“丘教授會來敲我門:某某年份有這麼一篇文章,可能和我們現在這個問題相關,趕快去看一下。”

然而,沒有結果是一種常態。連文豪坦言,“做學術,如果是重要的問題,有2%的時間找到好的答案,已經很不錯了。其余98%的時間,雖不能說是浪費,但往往沒有直接成果。”不同觀點的碰撞,並非意氣之爭,而是深入的思維辯論。“我和丘先生之間經常有‘debate(爭論)’,也可以說是切磋,這很尋常。”

“經過中高考的學生,沒膽去挑戰老師的學術,這是錯的”

“中國的小孩子,經歷過中高考的,沒有膽量去挑戰老師的學術,這是錯的。”丘成桐說。

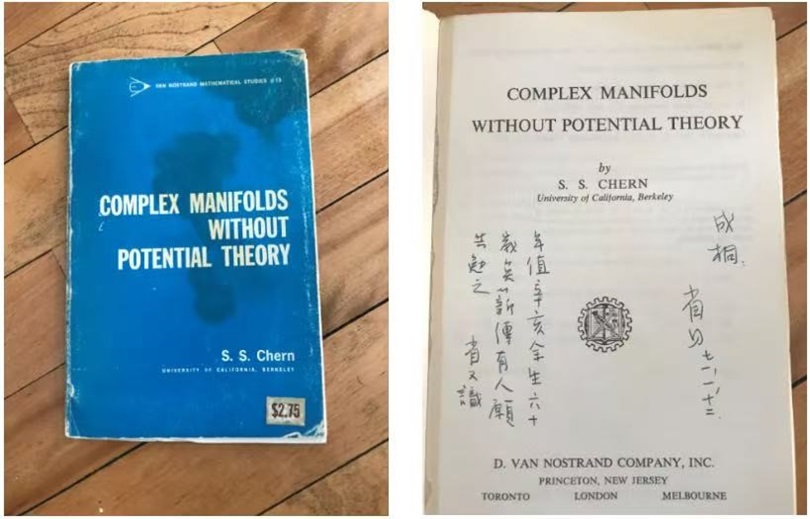

他在自傳裡回憶,赴美留學時,導師陳省身“一開始要我解決黎曼猜想,但我對這個題目的興趣不大。”盡管陳省身當時是享譽世界的數學大師,年輕的丘成桐還是選擇研究自己更感興趣的卡拉比猜想。

“陳先生很寬容,放棄了要我朝著這個方向走。”這種尊重獨立思考的師生關系,最終孕育了數學史上的重要突破:卡拉比—丘流形的發現。

陳省身在贈丘成桐的書中扉頁道:“余生六十歲矣,薪傳有人,願共勉之。”圖片來源:清華大學官網

如今,丘成桐直接培養指導的博士超過70名,還培養了同樣數目的博士后,一批青年學者成為國內外數學界的核心成員和骨干力量。

丘成桐還倡導開設了丘成桐少年班數理拔尖人才培養項目。珍視學生的好奇心和質疑精神的他,欣喜地發現,一些12歲的學生對提出問題很有興趣,“他們年輕,不怕挑戰老師”。

丘成桐的學術視野寬廣,很清楚如何打磨有天賦的學生,引導他們找到突破的方向。連文豪說:“你要做什麼,丘先生都清楚。他不僅提供文獻,更能指引你這個問題到了這個節奏應該找哪位去討論細節。”丘成桐的學術網絡橫跨多個領域,當學生在某一學科中陷入困境,他總能為其串聯起跨學科的專家或學術工具。“對一個年輕學者來說,這是很重要的資源。”連文豪說。

從不敢提問到勇於挑戰,從遵循權威到開拓創新,丘成桐通過理念浸潤與制度塑造,試圖改良教育的土壤。在他看來,讓學生“不受外力干擾,不屈不撓在求真的道路上挺進”,不僅是培養數學家的需要,更是中國科學能否真正崛起的根本所在。

“慕雙雄攜手,破宇稱守恆”,他為楊振寧寫的挽聯,一氣呵成

丘成桐曾兩度帶領學生前往曲阜祭孔,希望引領年輕學子在先賢之地感受科學的根與魂。

他談科學時,總要談起文化。

“要做一流的科學,不可能從石頭裡蹦出來。”他說,“我們有文化的沉澱——在這沉澱裡長出苗,苗長成樹,中間一定要經過肥沃的土壤。”

土壤何在?丘成桐說:“牛頓、黎曼,從宗教中來﹔對中國人來講,文學就是很好的土壤。”

年幼時,父親丘鎮英每周都在家中與學生們暢談孔孟之道、禪宗義理。幾十年后,丘成桐在大洋彼岸依舊傳承著這樣的文化記憶。連文豪在哈佛大學讀博士后時,每年都和同學們一起去丘教授家中慶祝春節,順便打橋牌。

丘成桐常寫舊體詩,且文風古朴凝練。

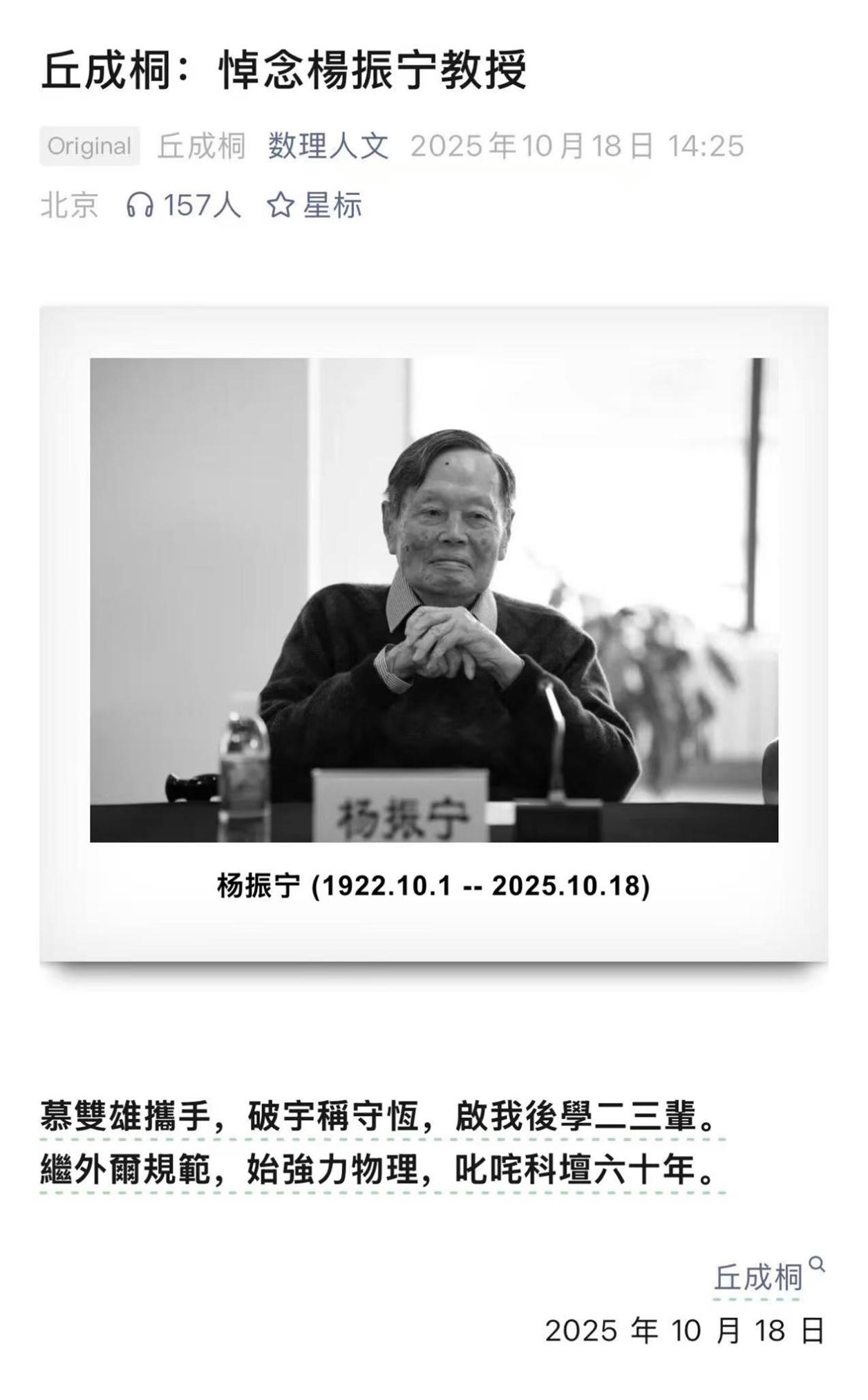

丘成桐為楊振寧所寫挽聯。來源:數理人文微信公眾號

專訪中丘成桐透露,楊振寧離世后,他提筆寫下挽聯,思念泉涌,傾瀉而出——“慕雙雄攜手,破宇稱守恆,啟我后學二三輩。繼外爾規范,始強力物理,叱咤科壇六十年。”

這副挽聯后來在“數理人文”發布,這個微信號還曾發布過很多丘成桐的文學作品。他認為,文學、歷史、哲學與數學相通,都是研究自然中最重要、最奧秘的問題,只是視角不同。“真理是一樣的,只是從山不同的方向去看。文學是心靈與自然交流得出的經驗,科學是用規律觀察自然。”

據不完全統計,在丘成桐最新著作《我的教育觀》中,“哲學”一共出現122次,“詩”120次,“文學”106次,“歷史”98次。

丘成桐在書中說:“文史哲對我的數學研究影響頗深。”他曾提出猜測,斷言三維球面裡的光滑極小曲面,其第一特征值等於2。盡管當時這些曲面例子不多,但他用“比興”手法,利用相關情況模擬而得出猜測,近期得到証明。

正因為篤信一流學問發展自文化之根,丘成桐在數學學院做了許多看似與數學解題、考試無關的事。在清華大學求真書院,他創設“求真大講堂”,請各領域學者給學生們談庄子、講魏晉風度、論蘇東坡——讓人文成為數學專業學生的必修。

今年9月10日,丘成桐與求真書院學生代表座談交流。清華大學求真書院網站

每周,他給求真書院的學生上《數學史》。聲音洪亮,站著講述歷代大師的成長過程,講他親歷的那段數學歷史。

他在書中寫到開課的原因:“我從讀歷史中領悟到一種方法,那就是必須總結歷史教訓……我希望學生學習數學史,讓他們曉得偉大數學家的想法是怎麼來的,從而思考他們以后的路要怎麼走……”

“本土中國數學在崛起”

上世紀九十年代,丘成桐開始推動國際數學家大會落地中國。彼時的中國數學,他形容是“一窮二白”。“以前很多人都送出國了,回國的很少,本土能產生的研究很少。當時學術研究的錢太少,人家不可能來。”

2002年,國際數學家大會在北京召開,丘成桐很焦慮:“我期望用這個刺激一下當時中國對數學的重視”。

如今隨著經濟發展,“中國提供的薪資待遇甚至比歐洲、比美國都要好”,丘成桐認為,“中國的數學正在崛起,已經站在世界水平前沿”。丘成桐指出,當今學問遠比愛因斯坦的時代豐富,“我們多姿多彩”。

他倡議由中國主辦2030年國際數學家大會,希望在未來5年間,中國能孕育出一批在國際上備受認可、斬獲大獎的中國數學家﹔到2034年,能有中國數學家拿到菲爾茲獎。

丘成桐在2025頂科論壇現場。金靈依攝

即便可以重選,還是會選基礎科學,“因為基礎的問題最漂亮”

在AI時代,丘成桐說,如果重新選擇研究方向,還會投身基礎研究。“因為基礎的問題最漂亮。”他認為,人工智能本質上就是數學的一部分,“是向前推一步的產物,因為人工智能就是算法。”

今年7月,丘成桐與林文偉教授等人合作在膠質瘤影像遺傳學研究中的成果發表於國際頂級期刊《美國國家科學院院刊》。他們用最基礎的微分幾何方法,將數學之美應用於醫學影像,通過精巧的變換,將診斷准確率提升約17%。

林文偉很快收到丘成桐發來的微信——“極好!”因為“丘老師提出來奧妙的地方被我們實現了”。這兩個字,在他們上百次交流中僅出現過兩次,林文偉把這條微信珍重地存了起來。

統籌:吳焰 李泓冰 伍靜

人民網記者:馬作鵬

實習生:梅旭普 金靈依 蔣毓敏

出品:人民日報中央廚房-大江東工作室

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量