奮勇爭先實干家

陸衛:點亮衛星“眼睛”的科研先鋒

在我國航天事業邁向星辰大海的征途中,總有一些人如中流砥柱,以無畏的勇氣、堅定的信念、卓越的才能,奮勇爭先,為國家的發展鑄就堅實基石。

中國科學院上海技術物理研究所陸衛研究員,便是其中一位杰出的代表。他長期深耕紅外物理與半導體光電子學領域,將個人命運與國家需求緊密相連,在空間紅外探測的天地間書寫著波瀾壯闊的科研篇章。

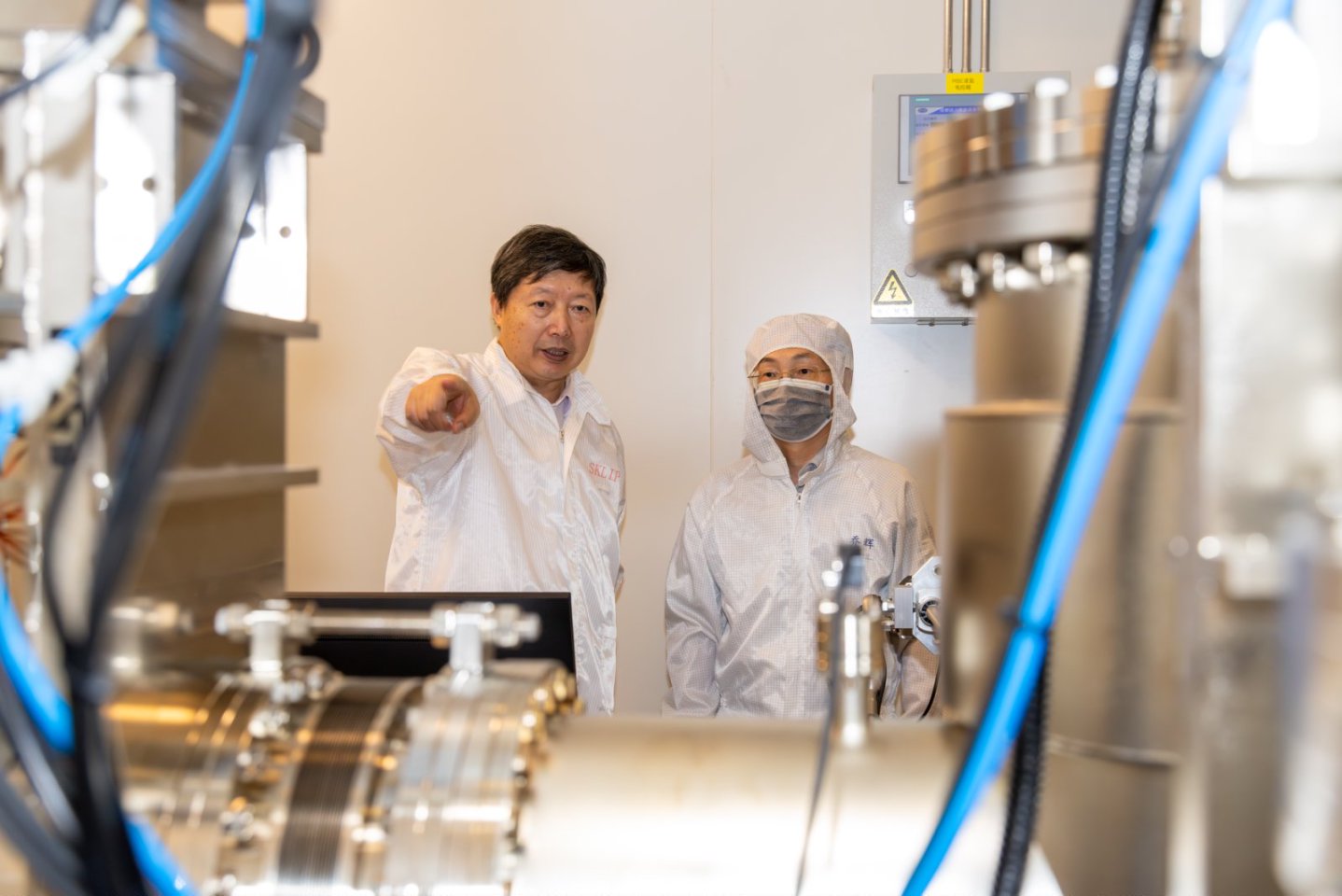

中國科學院上海技術物理研究所陸衛研究員(左一)。受訪者供圖

科幻點燃科研火種,信念奠定前行根基

陸衛與紅外物理的緣分,始於少年時期對科幻世界的無限憧憬。《珊瑚島上的死光》《第二次握手》等科幻作品中描繪的科學世界,讓他心馳神往。

1979年,他以優異成績考入復旦大學物理系激光專業,開啟了系統學習物理學的征程﹔1983年,進入中國科學院上海技術物理研究所,師從著名物理學家沈學礎先生攻讀研究生。

在導師的引領下,他深刻認識到物理學作為基礎學科的重要性——“物理學為其他學科尤其是工程與技術學科提供根基,在支撐國家戰略技術方面具有不可替代的重要性。”這一堅定的信念,如同燈塔,指引著陸衛在科研道路上不斷前行,即便面對重重困難也從未動搖。

1988年,陸衛博士畢業。在導師沈學礎院士推薦下,他前往德國深造。三年的埋頭鑽研,為他未來的科研之路奠定了堅實的基礎。

1991年留學結束時,面對國外優厚的科研條件和發展機會,陸衛毅然選擇回國。“中國正在奮發圖強,希望我的科研成果能為國家所用,這樣才不枉國家對我們的培養。”他的話擲地有聲。

回國后,他將目光鎖定在我國空間紅外探測亟待解決的核心瓶頸上,開啟了以基礎研究服務國家需求的攻堅之路。

踐行螺旋上升路徑,破解紅外探測世界難題

空間紅外探測器是衛星的“眼睛”。面對西方嚴格的技術封鎖,陸衛深知,僅僅模仿是不夠的。

“基礎研究要突破物理極限,不能局限於現有原理和工藝。” “我一定要從原理上,用一點跟別人不一樣的東西。”“基礎研究的概念一旦突破,它的廣泛性是到處都可以用的。”……他帶領團隊從最底層的物理原理進行突破,以實際行動踐行“國家需求牽引基礎研究,基礎突破驅動顛覆性應用”的螺旋式上升路徑。

在這一過程中,團隊實現了二次重大的跨越。第一次跨越,攻克了“暗電流”,解決了“看不清”的難題。第二次跨越,則突破了“背景限制”,解決了“分不清”的難題。

我國航天應用迫切需要高靈敏度的長波紅外探測器,但其性能長期受制於一個世界難題——“暗電流”。暗電流就如同在完全黑暗環境中拍照時相機傳感器產生的“雪花點”。在探測遙遠、微弱的紅外信號時,這種內部噪聲很容易淹沒真實信號。

為了“關掉”這些噪聲,陸衛從半導體界面電子態的物理學基礎出發,創新性提出了“電子局域化操控”理論。他首次在實驗中觀測到了半導體溝道中經電場加速后的熱電子溫度。

“實驗上看到國際上沒有報道過,又不能解釋的東西,一個反常的圖像。總會讓人心潮澎湃。”陸衛回憶起當時的場景仍激動不已。經陸衛團隊日夜鑽研,反復推敲,最終形成了准確的認知。

在第二次跨越中,陸衛進一步提出了光子與電子聯合操控的學術思想,實現了對光電耦合狀態的最優操控。

憑借著卓越的才能和錨准目標的定力,陸衛在紅外探測領域不斷突破極限,為我國的紅外航天事業開辟了新的天地。

凝聚科研力量,培育時代新人

“科學研究要為國家所用。” 陸衛深知,要持續實現螺旋式上升的創新,必須依靠有組織的科研力量。他通過負責和實施國家基金委創新群體項目等,建立了一支覆蓋從紅外物理到空間應用全創新鏈的跨學科團隊。這支團隊齊心協力,成為他能夠持續進行有組織基礎研究的堅實保障,在科研的道路上不斷攀登新的高峰。

在人才培養上,陸衛有著獨特的教育理念和方法。他說,“科研就像開車,不是按部就班,而是要在行駛中不斷調整方向。”“我希望不是我追著你要東西,而是你催著問我為什麼,或者這樣做行不行。” 他注重給予學生自主探索的空間,鼓勵他們“各顯神通”,激發原創性思維﹔他辦公室的門常開,給學生提供自由交流的環境,從不設置心理上的門檻。

在他的悉心培養下,一批又一批優秀人才脫穎而出。目前,他已培養出數十位博士生,他們中既有剛獲得中國科學院院長獎的優秀畢業生,也有已經成長為國家級杰出人才的科技翹楚,這些人才如同星星之火,在科研領域發光發熱,為我國科技事業的發展注入了源源不斷的新生力量。

從黃浦江畔到浩瀚太空,從意氣風發的青年學者到獨當一面的學科帶頭人,三十多年來,陸衛的科研生涯是一部與國家發展同呼吸、共命運的奮斗史。他以奮勇爭先的實干精神,在空間紅外探測領域取得了一項又一項的突破,將論文寫在了浩瀚星河。他用自己的實際行動,詮釋了科技工作者的初心和使命, 展現了新時代科學家的卓越風採和崇高精神。

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量