“社區商業在上海”系列故事⑪

在上海,社區食堂還有“編外”版?

上海市虹口區大連路上,“雅玉酒家”的燈牌每日准時亮起。誰能想到,這家看似朴素,沒有任何官方標識的小店,還有著一重不同尋常的溫暖身份——“編外社區食堂”。

雅玉酒家門頭 人民網記者沐一帆攝

老板娘高雅潔是一位1996年出生的安徽姑娘,與丈夫一同協助父母經營這家餐館。上午剛過10點半,就有老人手持紅色就餐卡陸續走進店門,寒暄聲、點餐聲、碗筷碰撞聲此起彼伏。“夏天吃點苦瓜炒肉片吧,清爽。”“師傅,米飯麻煩多打一點,晚上我還能再吃一頓。”……小高一邊應和,一邊麻利地收錢、打包。“阿姨,優惠3元,一共15。”她說話爽朗、做事利落,偶爾笑起來還有些學生氣,可談起店裡的點點滴滴,卻透著一股超越年齡的沉穩與通透。

小高的父母早年從安徽來到上海,最初在楊浦區做著“菜飯骨頭湯”的小本生意。童年的寒暑假,小高常來上海,最深刻的記憶是——她捧著小飯碗坐在老店樓梯上,看著滿堂客人,聽著家長裡短。那種市井煙火氣,在她心中扎了根。

多年后,老店遇上拆遷,一度令小高全家猶豫是否離開上海。幸好與老店長期合作白領午餐業務的一家國企伸出援手,將大連路上的三間門面優惠租出。2015年,“雅玉酒家”正式開業,店名取自小高和妹妹名字中的各一個字,也承載起了一家人對新生活的期待。

去年上半年,虹口北外灘街道明華坊居民區書記戴鵬勇登門拜訪,詢問是否願意為一牆之隔的明華坊的老年人提供優惠餐,小高的父親答應了下來。“原本兩葷兩素賣21元,一葷三素18元,我們在此基礎上再減3元。”小高說,“其實附近老人經常過來吃飯,本就是老食客,優惠一點也是能接受的。”

很快,居委會自制的“助餐卡”發放到了所有60歲以上居民的手中。不久后,附近惠民小區的老人也聞訊而來。據統計,這張小小的“助餐卡”目前已惠及超600位居民。

前來用餐的老人出示助餐卡 雅玉酒家供圖

時間來到去年8月,與雅玉酒家同在東片區的蕃興居民區書記姚婷了解到這一情況,專程來到店裡商量能否將供餐范圍再擴大,將優惠老年餐外送出去,小高的父親又欣然應承了下來。

說干就干,一個數百人的居民微信群火速成立。白天,小高將菜單發到群中﹔晚上,居委會干部統計下單數量﹔第二天清晨5點,小高的丈夫開始蒸飯、打包,中午11點,熱騰騰的老年餐便已配送至居民區黨群服務中心,老人們或可自取,或可拜托青年志願者分發。目前,僅堂食加外送的優惠老年餐,雅玉酒家一天就能售出90-100份,相當於每天服務近百位老人。

中午時分,附近的老人與白領正在店內排隊打菜 人民網記者沐一帆攝

“吃虧是福。”談及為何願意“優惠3元”,小高的父親用朴素的四字概括。但平價餐飲本就微利,一味讓商家貼補不是長久之計。雅玉酒家所在的提籃橋歷史風貌街區黨支部書記戴幸一深知“雙向奔赴”的道理,主動為他們對接附近企業的白領餐業務,如今這部分收入反而成了支撐餐館生存的關鍵。

“訂單量一下子增加了100份。”小高坦言,“我們每天的流水中,其實大部分利潤來源於商業白領餐,店內堂食和優惠老人餐都只能剛好覆蓋成本。”

小高的丈夫算了筆賬:白領餐30元1份,這部分流水約3千元。若雅玉酒家每日流水能達5000元,毛利則有35%-40%。但他也指出,餐館的生意主要來自於工作日,每逢周末起伏較大。

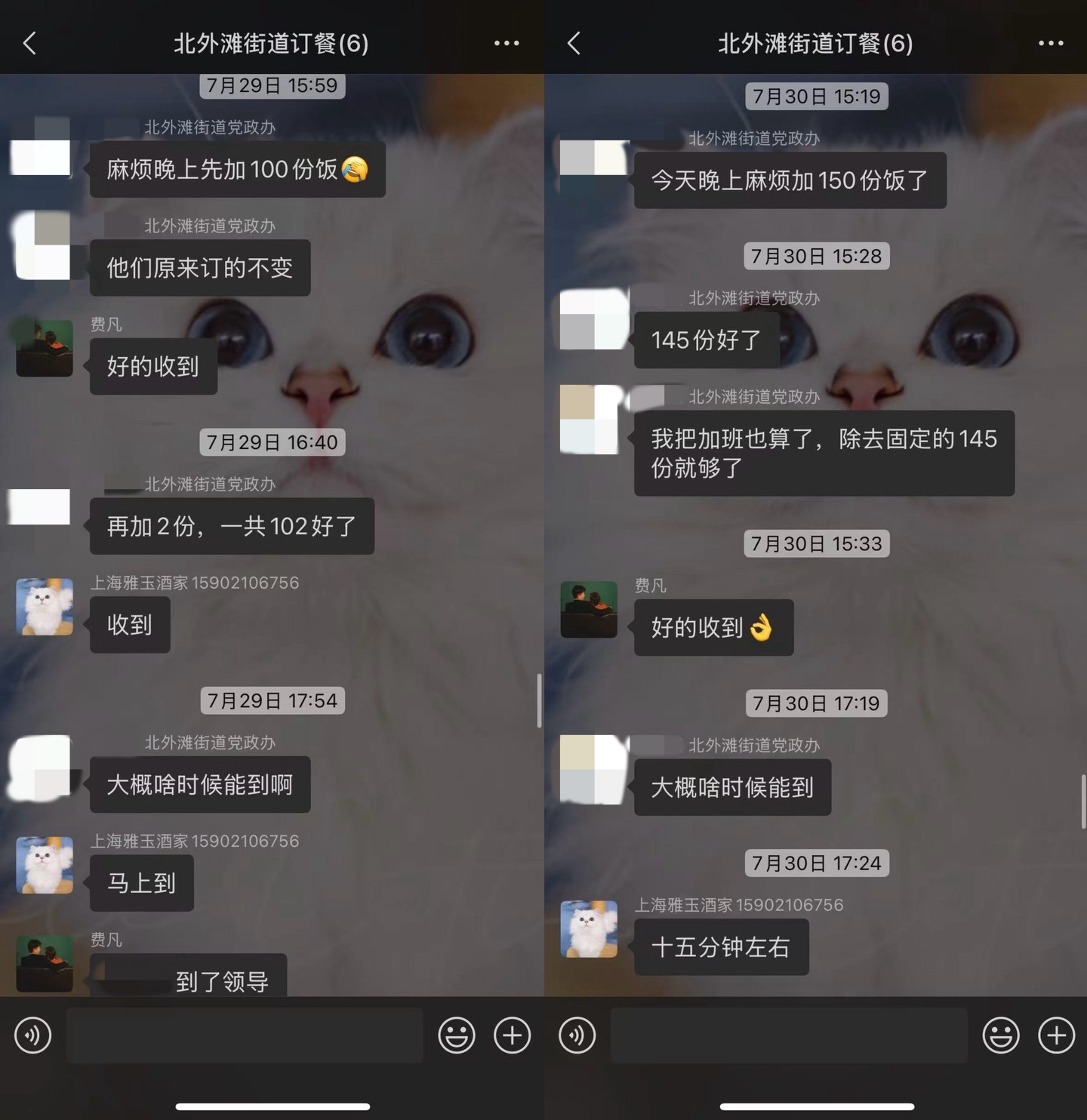

這份“雙向奔赴”還在繼續。今年7月底,台風席卷上海,風雨最猛的那幾天,街道工作人員全員留守加班。下午4點,小高突然收到信息——街道需臨時加訂100多份晚餐。盡管已是備餐的尾聲,店裡立刻重新開火,全店齊上陣,炒菜、裝盒、打包、送餐,忙得不可開交。說到這,小高有點不好意思地笑了:“他們在一線忙碌,我們做后勤保障,你說,我們算不算也是為民服務的一份子?”

雅玉酒家與街道之間訂餐群的聊天記錄 雅玉酒家供圖

前不久,蕃興居民區組織召集了一場協調會,邀請居民給雅玉酒家的老人餐提意見。有阿姨反映部分海魚的黑腸子沒有處理干淨,吃起來發苦﹔有爺叔拿著老伴寫的紙條認真提問:“我們吃的菜,和白領是一樣的嗎?能不能更清淡些?”小高聽著、答著、記著、改著。“叔叔阿姨要求高我們理解,只要是合理的意見,雅玉一定會採取。”好在,姚書記在現場挑起了“老娘舅”的角色,既幫居民發聲,也體諒商家的實際困難。“她不是單純偏袒某一方,而是真心想把事情辦好。”小高說。

下午2點,午市散去,小高將一份兩葷兩素的盒飯挂在門把手上——“這是留給收垃圾師傅的,他們都知道。”這份無聲的關懷也感染到了隔壁煎餅店,老板娘特意告訴小高,准備把做多出來的餅送給環衛工人。“這種善意,還真的會傳染。”小高笑著說。

小高挂在門把手上的盒飯 人民網記者沐一帆攝

在上海,除了官方建設的標准化社區食堂之外,還悄然生長出了一片以“雅玉酒家”為代表的“編外”圖譜。這些非典型意義上的社區食堂,正以更靈活的姿態和更貼近的需求,成為這座超大型城市完善15分鐘社區生活圈、破解養老助餐難題中一股不可或缺的力量。

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量