趕潮︱CT片子“開放麥”:從影像工具人到清晰擔當,我進化了!

大家好,我是一張CT片子。

以前的我,其實也挺能打,但有時候醫生想要“8K超清”,我只能交個“720P”版本。面對更小、更復雜的病灶,我常常力不從心。

但現在,我變了。

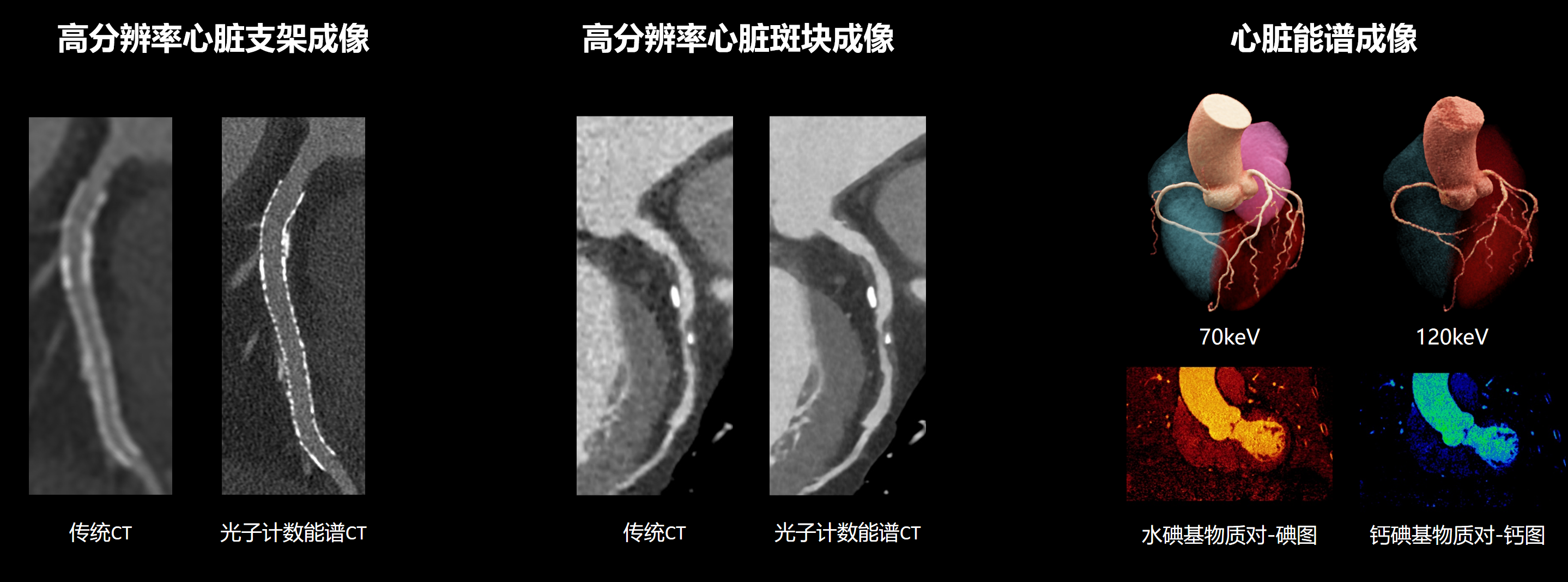

我是光子計數能譜CT拍出來的片子。我的像素隻有0.2毫米,是傳統CT像素面積的1/9。醫生可以看見耳蝸裡細微的結構,捕捉心臟跳動時的血管紋路,連最微小的病灶都無處可藏。我還能分辨出組織裡碘、鈣、水的成分,讓醫生像看“彩色地圖”一樣看身體,為醫生提供更直觀精准的診斷信息。

更重要的是,我的輻射劑量比過去降低了60%—70%,有些檢查甚至能降到90%。你可以少受一點輻射,卻得到更多、更清晰的信息。

聯影光子計數能譜CT心臟成像

這樣的我,來自一家國產企業——聯影醫療。不過,我更喜歡大家稱呼我“國產醫療裝備顯眼包”。不久前,我被送進了復旦大學附屬中山醫院和上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院,開啟臨床測試和醫學研究。在這之前,全球隻有兩家外資企業做出了我。

醫生說,他們等我很久了。

瑞金醫院放射科主任嚴福華感嘆,我的分辨率已經達到業內領先,能更早、更清楚地發現微小病灶。

瑞金醫院放射科主任嚴福華正在開展聯影光子計數能譜CT臨床測試。

尤其是心臟。你知道嗎?心臟是CT最難拍的器官,它不停跳動,拍出來的圖像很容易模糊。過去,醫生看心臟片子就像抓拍小朋友,費勁又不一定成功。而我,能“捕捉”心臟跳動的瞬間,把血管、瓣膜和內部結構一一展現。嚴福華說,在心臟成像方面,我已經達到了行業第一梯隊。

你可能想問,我這麼厲害,具體能用在哪?

那可不少。比如早期肺結節的識別,我能看清它邊緣是不是毛糙、密度是不是不一樣﹔比如判斷冠脈鈣化風險,我能幫醫生分析鈣化斑塊的位置、體積和成分﹔在腫瘤治療中,我還能分析腫瘤同源性,幫醫生判斷是復發、轉移,還是良性增生……

簡單來說,能早發現的地方,我更早﹔該精細一點的地方,我更細﹔需要判斷“到底是什麼”的地方,我還能告訴醫生“成分分析結果”——這才叫全能。

你也許好奇,我是怎麼變成這樣的?

我的“底子”變了。傳統CT,得先用閃爍體把X射線轉成可見光,再轉成電信號,無法識別每束X射線中的單個光子。而我,用的是半導體探測器,每個光子的能量都能精准捕獲,實現了光電直接轉換。

為了讓我變得更厲害,他們在架構和算法上做了很多創新,實現了全准直覆蓋的超高分辨率成像,即便是心臟這樣大范圍又高要求的部位,我也能從容應對。

2023年,聯影牽頭,聯合中山醫院、瑞金醫院等多家單位,承擔“十四五”科技部“診療裝備與生物醫用材料”重點專項——光子計數能譜CT研發。

這是一次跨越研發、制造、臨床的協同攻關。中山醫院放射診斷科主任曾蒙蘇說,未來光子計數能譜CT有望成為主流CT。針對各類疾病進一步研究的空間非常大。

我的故事,其實才剛剛開始。

從實驗室走進醫院,從科研項目變成臨床工具,我開始見到更多的人:焦慮等待結果的病人、爭分奪秒下診斷的醫生……未來,我還會去到更多醫院,見証更多人的康復和新生,也會繼續進化,幫醫生看見更深的秘密,幫患者少走更多彎路。

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量