大江東︱創新創造、出海出圈,文化軟實力擦亮上海這扇窗

叫好又叫座的舞劇《朱鹮》,開啟第四輪赴日巡演﹔茅盾文學獎作品《千裡江山圖》借助國際版權貿易及國際書業主流平台,實現英、德、西、葡、韓和阿語等語種出版並在當地銷售﹔紀錄片《前浪》聚焦上海老年人故事,真實鮮活直抵人心,海外社交媒體累計觀看量近200萬次……

日前,2024年度上海市“中華文化國際傳播”項目評選完成,產生“舞劇《朱鹮》日本巡演與品牌打造”等54個項目。上海市第十九屆“銀鴿獎”同時揭曉,《創新力量驅動文化“出海”——“上海制作”閃耀世界舞台》、《上海·鏈接未來》、《奔流:從上海出發——全球城市人文對話》首季上海巴黎系列活動等210件國際新聞作品、國際傳播產品和活動入選。

講好中國故事、傳播上海精彩,上海近年來著力深耕國際傳播、推介中華文化,挖掘培育了一批彰顯文化品牌特色、探索創新敘事表達的作品產品、項目活動,在推動中華優秀傳統文化“兩創”(創造性轉化和創新性發展)、拓展國際人文交流路徑方式上,涌現出一個個“上海樣本”。

海外Z世代“超預期的中國行”話題效應在《TOP DESTINATION目的地,中國!》欄目中持續放大。

推動互鑒共識 促進雙向奔赴

“是做文化交流活動,還是市場化演出?”“海外合作方是誰?”“演出場地多少座位、票價多少、售票情況如何?”……在2024年度上海市“中華文化國際傳播”項目的評審現場,幾乎每個項目申報者都要面對一連串類似的發問。

“我們希望篩選出善用國際化、市場化手段進入國際主流文化市場,善用對話交流促進互鑒共識、共創共贏的好項目。”上海市委外宣辦相關負責人說。

在上海市委宣傳部的指導支持下,上海市委外宣辦組織開展的2024年度上海市“中華文化國際傳播”項目和“銀鴿獎”評選活動,申報項目298個、參評作品和項目751件,分別比上年度增長近30%、16%。主辦方和評委們欣喜地發現,2024年度申報項目更加豐富多元,不少國際化演繹、市場化運作的項目成功出海。

上海原創芭蕾舞劇《茶花女》赴澳大利亞演出。

上海歌舞團的舞劇《朱鹮》自2014年公演以來,在國內外累計演出350多場。在赴美國紐約、波士頓演出時,《紐約時報》贊嘆該劇的編舞“極具當代意識”、藝術家的表演“令人驚詫”。《朱鹮》曾三次在日本巡演,吸引了15萬多人次觀看。作為上海出品的一名“文化使者”,舞劇《朱鹮》今年2月中旬至4月下旬第四次赴日本巡演,將在東京、大阪、名古屋等近30座城市商業演出近60場。

上海民間國樂IP自得琴社2024年3月首度出海,赴馬來西亞商演。琴社負責人坦言,第一回試水走得小心翼翼、如履薄冰,但結果很成功。今年,琴社不僅決定再赴馬來西亞演出,還開啟了在新加坡、日本等國的商演計劃,其中新加坡的演出票已經售罄。

自得琴社赴新加坡演出,深受當地觀眾歡迎。

上海出品的游戲IP《原神》,通過音樂及IP授權等方式與索尼合作,在美國、英國、德國、新加坡等國家和地區舉辦24場交響音樂會,帶領各地粉絲感悟中華文化魅力、世界文明精彩。

著名的豫園燈會,在總結去年法國豫園燈會成功舉辦經驗的基礎上,借2025年中泰建交50周年契機,與泰國節慶融合,再度“走出去”。

昆曲藝術家張軍帶著上海出品的昆曲藝術IP《牡丹亭》,與世界交響音樂經典《大地之歌》融合共創昆曲交響詩,並受德國勞西茨藝術節邀請,展開2024-2026年的赴德國演出。

《陳家泠:水岸丹青》藝術展作為中法建交60周年項目亮相巴黎,近三周內接待法國觀眾萬余人次,被當地媒體稱為“對當代中國溫柔而有力的詮釋”。

……

源自於中國文化、上海文化的強大原創力,得益於持續不懈增進文化交流、耕耘海外市場,上海出品在演出、展覽、出版等領域出海又出圈,進入新境界:善用中外建交、友城關系以及雙邊、多邊文化旅游年等契機,深度鏈接國際節展賽事等主流平台,突出國際化、市場化特色,積極推動海外主流社會主流人群關注並共享中華文化優秀內容產品,促進中外城市、人民之間的雙向奔赴。

法國吉美博物館專業人士觀看《陳家泠:水岸丹青》藝術展。

創新科藝融合 聚焦共同關切

在中國家喻戶曉的“哪吒”,在其他民族文化圈內還是個陌生的“異類”,但這並不妨礙人們在“逆天改命”的情節與畫面中感受激勵與振作。同樣,展現中華優秀傳統文化“兩創”,上海正在更多聚焦全球發展的共性話題。

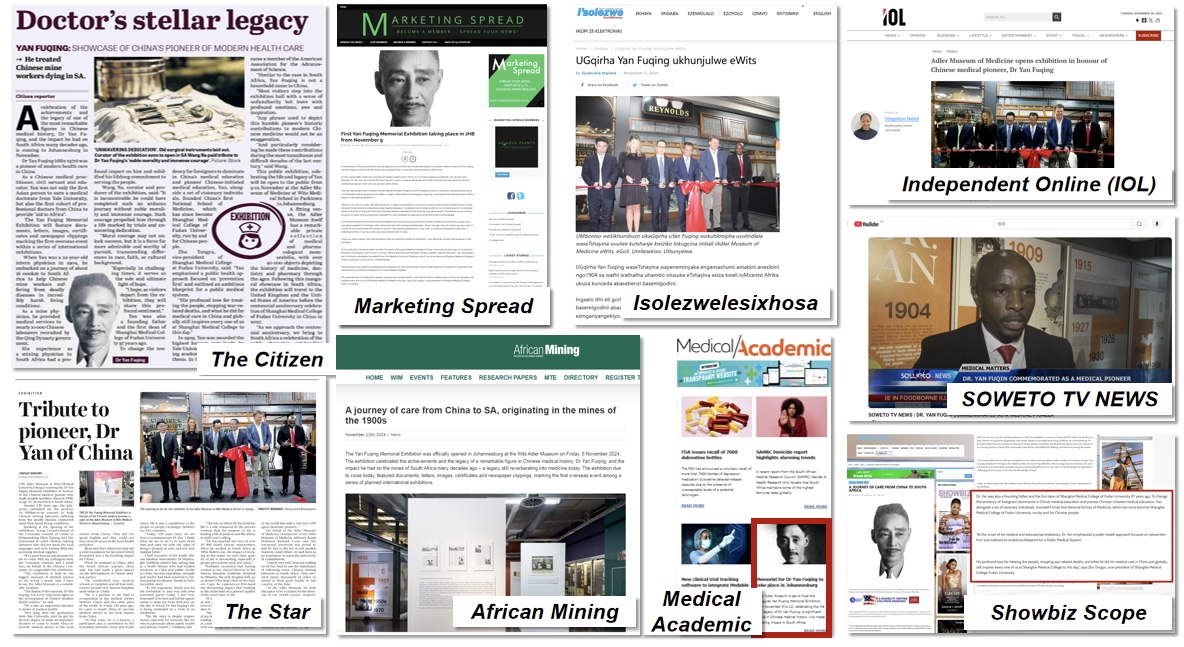

比如,圍繞生命與健康主題,上海加快國際醫學中心城市建設。2024年,復旦大學附屬華山醫院依托國際醫療交流交往、國際旅游推介平台等,開始了上海國際醫療品牌的海外推廣。復旦大學上海醫學院聯合《解放日報》,圍繞中國現代醫學先驅之一顏福慶的故事,赴南非舉辦《先驅者顏福慶海外紀念展》首展。求學於上海中醫藥大學的60余個國家留學生拍攝從中華醫藥角度“看上海”微紀錄片,在海外社交媒體平台走紅。上海四明醫學發展基金會與荷蘭中醫藥機構合作,將中醫藥義診交流活動辦到了歐洲。

南非媒體關注報道《先驅者顏福慶海外紀念展》。

老齡化、人工智能、傳統工藝傳承發展……2024年,上海策劃打造的中外互鑒共享文化產品與項目中,不少都聚焦於這些全球普遍關注的問題。生動講述上海幾位老年人婚戀故事的紀錄片《前浪》,獲得第29屆亞洲電視大獎5項提名、1項大獎,並進入世界三大紀錄片電影節之一——瑞士尼翁國際紀錄片電影節初評。由上海、意大利兩地藝術家、科學家團隊合作,運用AI技術跨界演繹人工智能與人類的對話、沖突與融合的“鏡中行旅”當代藝術展,被知名藝術雜志評為當年度威尼斯雙年展“最值得觀看的10個展覽”之一,兩個月內吸引近25萬名當地觀眾。運用VR技術制作的《三星堆——大空間VR》海外展,在瑞典斯德哥爾摩舉辦的海外首展吸引了1.2萬余名觀眾。在2025年聯合國成立80周年之際,還將有上海出品的東方傳統工藝當代美學展,用“科技+時尚”方式,在聯合國總部展示中華傳統工藝傳承和中外跨界合作成果。

智庫媒體參與 提升敘事表達

構建中國話語和中國敘事體系,上海高校智庫和媒體擔當作為,強化議題設置,開展高端對話,在增進理解、消弭誤解、建立共識方面發揮積極作用。

復旦大學從文化載體——書信切入,打造“數智時代上海民間書信的國際敘事重構”項目,與世界分享中國社會生活資料,開展文化記憶中外互鑒。項目吸引了斯坦福大學、芝加哥大學、哥倫比亞大學等34所海內外知名高校加入,並與哈佛大學、牛津大學、東京大學合作共研,推進國際社會對中國發展正向認知。

上海交通大學在舉辦中國國際大學生創新大賽總決賽中,構建青年科技力全球傳播矩陣,其總決賽冠軍、全球首個海空一體跨域航行器平台項目“哪吒”得到國際媒體關注,大賽科創產品共獲得全球意向投資68億元,並推動單個產品獲海外融資1000余萬美元。

美國青年學者代表團參觀上海外高橋第三發電中心。

圍繞中美關系話題,上海國際問題研究院與美方智庫合作,舉辦中美學術界系列對話,得到美國戰略界特別是青年領袖的積極響應。澎湃新聞策劃推出“尋找下一位‘基辛格’”活動,被《華盛頓郵報》等美國知名媒體報道。第一財經與巴菲特股東大會合作,在巴菲特投資重點城市展開系列對話交流活動,引發全球價值投資人關注中國市場和企業。

借助“外眼”的視角,講述外國人眼中的上海。《新民晚報》制作的10集系列短視頻《老外說“法寶”》,請來10名外國企業家、專家和社區志願者等,講述自己對上海這座城市營商環境、基層治理、政務服務等方面的感受體會,表達真切,形式新穎。“中國民主,我看行!”《文匯報》記者跟隨外國友人走進上海市人大常委會會議廳、古北市民中心等,報道傳播他們接觸、認識到的中國全過程人民民主。

越來越新穎自信的國際表達,越來越特色鮮明的城市形象,越來越流暢有效的敘事能力,越來越拓展擴大的國際朋友圈——新征程上,上海奮發奮進提高城市文化軟實力,努力講好上海故事、呈現上海精彩,把上海這扇世界觀察中國的重要窗口,開得更大、擦得更亮。

(本文圖片均由上海市委外宣辦提供)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量