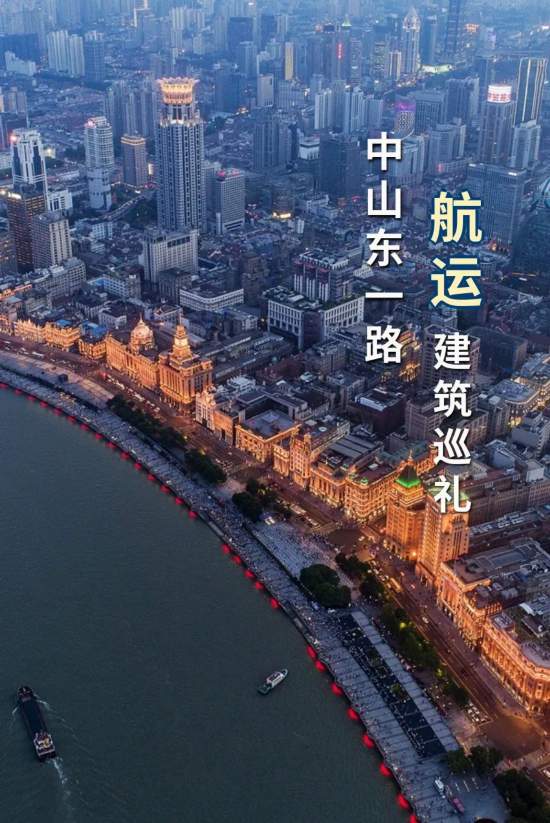

中山東一路航運建筑巡禮,上海港口文化了解下

上海位於我國南北海岸線中端、長江入海口,兼有江海航運之利。上海的港口文化發端於隋唐,成長於宋元,盛於明清,1843年后成為我國東部最大樞紐港,這不僅加速了上海的經濟發展,也進一步鞏固了其作為國際港口的地位。

港口文化不僅推動了上海的經濟發展,也深深影響著上海的城市風貌和文化特色。尤其體現在外灘的整體規劃走勢、建筑物的風格、道路的分割和人們的生活等各個方面。

今天市住建委為大家帶來與航運發展相關的建筑——外灘5號、9號、13號、28號的歷史故事。一起來了解下吧↓

▲1930年代的外灘

▲21世紀初的外灘

外灘5號

外灘5號建於1925年,由德和洋行設計,原稱海運大樓。抗日戰爭結束后,由招商局辦公使用。上海解放后,曾由上海海運局辦公使用,見証了中國航運的新起點。2006年,改造為集高端餐飲、休閑場所為一體的時尚地標。

大樓採用古典主義風格,立面呈三段式劃分,建筑整體裝飾不多,採用較簡潔的古典裝飾。一至二層的門窗由拱券與方形交錯組成,顯得簡約而明快﹔三至五層則貫通壁柱,五至六層間有著較深的挑檐,檐下窗框飾有凹凸感的浮雕。

▲建筑細部

外灘9號

外灘9號原稱輪船招商局大樓,上海解放后由上海港務監督局等單位使用,又叫港監大樓,是外灘歷史文化風貌區中歷史最悠久的建筑之一,它的歷史變遷見証了上海作為港口城市的發展歷程。

該建筑在1901年時由瑪禮遜設計,為3層新古典主義風格,磚木結構,每層有明顯的腰線,底層是石砌的外牆,東面南北兩翼屋頂為英國古典復興風格的山花。除3層為平框窗外,各層都為拱形木框窗,頂層共有一大四小五個尖拱屋頂。高達5米的層高使得空間氣派明亮,內部樓梯的曲折設計以及精致的細部,都體現了建筑師對設計的高品質要求。

▲外灘9號外立面細部

外灘13號

外灘13號海關大樓,又名江海關大樓,如今我們看到的其實是第三代江海關大樓,建於1925年,由公和洋行設計。

海關大樓的建筑風格獨特,分東西兩部分,東部面對黃浦江,主體建筑為8層,上面還有3層高的四面鐘樓,這一設計不僅增加了建筑的視覺高度,同時也為江面上的船隻提供了標識﹔西部直達四川中路,高5層,與東部相互呼應,形成和諧統一的建筑風格。建筑正立面橫三段豎三段的構圖手法及檐壁上的希臘式三隴板裝飾均為古典主義風格。入口為希臘神廟式,四根高聳的多立克柱式嚴格遵照古典主義的形制。

▲立面細部

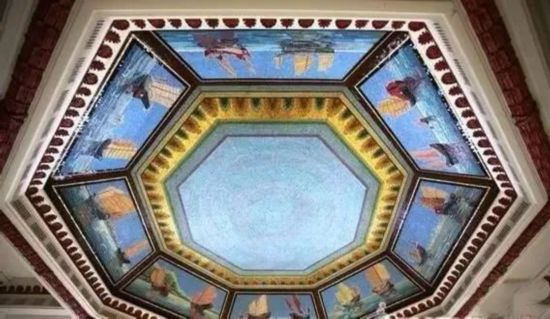

▲室內細部

頂部的鐘樓是海關大樓的標志,鐘樓基座上的裝飾細部均顯示出古典主義的特點,而頂部層層收進的鐘塔則表現出建筑構圖的節奏韻律,立面裝飾相對簡化,可看到裝飾藝術風格的影響。

▲鐘樓細部

外灘28號

外灘28號(北京東路2號)建於1820年,由公和洋行設計。1951年起,由上海人民廣播電台使用,現大樓使用單位為上海清算所。

建筑外觀呈新古典主義基調的折衷主義風格。一、二層外牆用花崗石飾面,三至五層立面局部設有凸肚窗或陽台。七層中央向上逐漸收縮形成塔樓。整個建筑線條輪廓清晰,華麗高雅又不失穩重和諧,突出建筑整體張弛有度的節奏感。

▲立面設計

大樓東立面的入口拱型大門兩邊飾愛奧尼克式花崗石柱,朝向北京路的三個入口的雙側則採用朴素的塔司干柱式。

▲東入口

一座城市的發展變遷,最直觀的感受就是來自於地標的變化。上海這座日新月異的城市,蘊藏著諸多航運文化地標,它們共同見証了上海作為通商口岸170多年來的航運歷史沉澱,記載了上海依港而榮、向海而興的發展軌跡。

資料:市住建委、市歷保中心

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量