體現國際對標,凝聚中國智慧!工業遺產保護利用的“楊浦樣本”

工業遺產是人類文明的載體,也是城市文化遺產的重要組成部分。就全球而言,如何保護利用好工業遺產,是當今城市發展和文化傳承的重要議題。世界范圍內有著諸多學術研究和結合地方需求的實踐探索,而上海楊浦濱江歷經三十多年從“工業鏽帶”到“生活秀帶”的轉型蝶變,為全球工業遺產保護利用提供了體現中國智慧、國際對標、上海實踐的楊浦樣本。

國際對標

結合國情,提供工業遺產保護利用中國智慧

在聯合國教科文組織和國際古跡遺址理事會的支持下,國際學術界對於工業遺產的重視程度逐年增加,促進工業遺產保護已成為國際共識。1986年,英國鐵橋峽谷被聯合國教科文組織世界遺產委員會列入《世界遺產名錄》,作為世界遺產中的首例工業遺產,對世界工業遺產的保護產生了深遠的意義﹔2003年7月通過的《下塔吉爾憲章》,提供了國際范圍內對工業遺產的定義和保護准則。

倫敦、波士頓、巴黎等城市地區為此採取了多項政策和措施來支撐老工業區的轉型和發展,不但卓有成效地推動了城市經濟社會文化復興,也積累了豐富的工業遺產保護利用經驗。在保護價值方面,對工業遺產保護價值有了共識,尤為注重工業遺產的價值挖掘和系統闡釋,考慮工業風貌的完整性保護,對工業遺產保護的科學意識越來越高﹔在保護內容方面,已經從單體建筑保護轉向保護大型工業片區的整體保護,注重物質與非物質內容的保護登記,並強調工人記憶具有不可代替性﹔在保護方法方面,國際上工業遺產保護與利用已形成了一系列包括博物館、旅游景點、城市公園、文化創意產業園、公寓等多元更新模式和實踐案例經驗,並注重保留工業、生產空間的構筑物、設施與風貌,避免過度改造﹔在保護政策方面,逐漸豐富與完善了工業遺產保護與利用的規章制度和政策支持,也在國家、區域、地方不同層級制定規劃,將工業遺產保護納入法律保護與體制框架,民間保護力量給予資金支持。

就中國而言,如何結合獨特的國情與市情、文化與風貌、特點與特色,高質量地推進“中國式現代化”的工業遺產保護更新,必然成為城市發展與文化傳承的重要命題。尤其是工業遺產更新與再利用的高品質提高、高品位提升更是體現人民城市建設理念的核心內容。

國家對工業遺產的保護工作日益重視。2006年4月,國家文物局在無錫召開首屆中國工業遺產保護論壇並發表《無錫建議》,為中國工業遺產的保護工作提供了指導原則和框架﹔2006年5月發布《關於加強工業遺產保護的通知》,制定了加強保護和監管工業遺產的工作要求與政策指導。2007年4月,國務院開展第三次全國文物普查,首次明確將工業遺產視為文物資源的重要組成部分納入其中,這一舉措在推動中國工業遺產普查保護與實踐研究等方面起到了積極的促進作用。如早在1989年就被列為上海市文物保護單位的第一座現代化自來水廠——楊樹浦水廠,於2013年被列入第七批全國重點文物保護單位。

結合近年來上海工業遺產保護利用實踐、楊浦濱江工業遺產保護利用的創新案例分析與思考,探索保護、利用、管理相結合的創新模式與實施路徑﹔探討如何以工業遺產保護更新設計與濱江公共空間品質提升,提升城市街區風貌、提高文化休閑消費,激活城市空間活力,塑造人民共享空間,以高質量保護、高品質利用、高精細管理的工業遺產公共空間,踐行人民城市目標。

工業遺產的保護利用是近年來文化傳承和城市更新方面的全球性議題,國內外展開了諸多學術研究和結合地方需求的實踐探索,而上海楊浦濱江經驗為全球的工業遺產保護利用提供中國智慧。一方面,楊浦濱江的工業遺產保護利用具有后發優勢,在充分吸取國內外先進經驗基礎上,結合實際情況進行多項具有楊浦特色的創新實踐。另一方面,楊浦濱江的工業遺產保護利用實踐緊跟上海城市更新步伐,實現在更新中保護、在保護中更新、以更新促保護、以保護創文化、以文化導更新的工作思路﹔對中國其他城市乃至世界相關地區歷史文化保護與城市有機更新,永續推動人類社會的可持續發展具重要的推動示范與借鑒意義。

上海實踐

探索引領,形成系統性、全要素保護利用體系

中國的工業遺產保護方興未艾,上海作為中國工業遺產保護的先驅,率先開啟了工業遺產保護利用工作。上海,作為中國乃至東亞在近代化過程中最為突出的國際化大都市和重要的工業基地,不僅集中體現了當時中國工業科技的最高水平,同時也包含了深厚的文化底蘊。上海工業遺產作為上海城市文化遺產保護的重要組成部分,其保護與更新始終在不斷地探索與發展,始終走在中國工業遺產保護利用、轉型發展的前列。

上海是中國近代工業的發祥地、民族品牌的發源地和現代工業的集聚地,在中國工業發展史上佔有重要地位,也留下大量不同時期、優秀的工業遺產。上海從1980年代后期就開始對工業遺產的保護利用進行探索:1986年上海開展近代優秀歷史建筑物的普查工作,1989年位於楊浦濱江的楊樹浦水廠作為工業遺產被公布為上海市文物保護單位﹔2002年《上海市歷史文化風貌區和優秀歷史建筑保護條例》頒布,在全國率先明確提出把工業建筑列為保護重要對象﹔迎接2010年上海世博會,愈發關注工業遺產的綜合性保護利用,大量的濱江工業建筑在世博舉辦中以及世博后續利用中予以大量保護和更新改造,成為世博文化和工業建筑雙遺產﹔2014年《上海市文物保護條例》頒布,對於進一步加大文化遺產保護力度,提高文物資源利用水平,推動文物保護事業加快發展具有重要意義﹔同年,上海市人民政府公布新一批市級文物保護單位,將民生碼頭舊址、上鋼十廠冷軋車間舊址、楊樹浦電廠、楊樹浦煤氣廠、東區污水處理廠等重要工業遺產納入法定保護范圍﹔2015年上海開展歷史文化風貌區擴區普查,提出工業風貌街坊概念,新增搶救性工業保護街坊15處、工業遺產建筑300多處。尤其重要的是將新中國成立后記錄中國工業發展歷史、承載中國工人集體記憶的現當代工業遺產列入了保護范圍﹔2020年,上海楊浦生活秀帶國家文物保護利用示范區列入全國首批文物保護利用示范區名單,是唯一一個以工業遺產為主題進行改革創新的示范區,在創建過程中,楊浦區人民政府對工業遺產實施搶救性保護和創造性利用轉化,永安棧房舊址保護保留作為世界技能博物館,毛麻倉庫舊址和上海船廠船塢,迎來了長江口二號古船的入駐﹔探索引領將工業遺產保護利用與城市創新發展、有機更新、風貌保護、文化傳承交融相輝。

上海工業遺產保護已構建了系統性的全要素保護體系:一是在規模上,由單體工業建筑、工業群的保護改造,擴展到工業街坊、工業帶乃至工業區的整體轉型和保護﹔二是在對象上,由建筑的保護改造,擴展到包括空間、格局、建筑、交通、景觀、環境等綜合要素的整體保護﹔三是在價值上,從單一的物質遺產保護擴展到物質與非物質遺產兼顧,充分認識和系統保存並建構了工業遺產本身所具有的獨特價值與非物質文化精神與歷史人文價值,同時具有應對未來創新經濟的、獨特的、不可再生的城市特質空間。

作為中國乃至東亞在近代化過程中最為突出的國際化大都市和重要的工業基地,上海不僅集中體現了當時中國工業科技的最高水平,同時也包含了深厚的文化底蘊。上海工業建筑的類型豐富,幾乎囊括全國工業的所有種類。上海的工業遺產無論是在建筑、技術、空間格局,還是在人文歷史方面都是城市一筆寶貴的財富。對上海而言,工業遺產不僅和其他優秀歷史建筑類型一樣具有普遍的保護意義,同時作為上海近代工業文明發展的見証,它更具有不可替代的特殊含義。

楊浦樣本

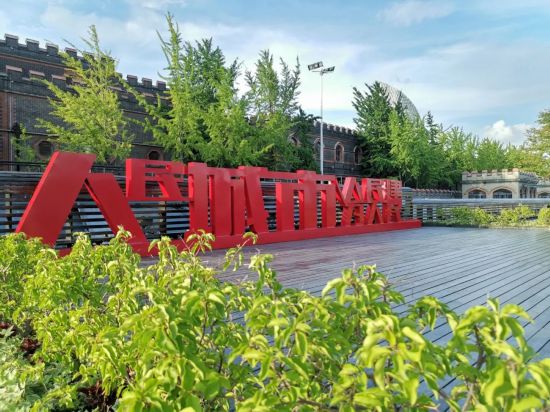

打造保護更新典范,踐行“人民城市”目標

上海工業遺產保護利用不再局限於對閑置工業建筑的改造,而是立足於城市發展的多元需求,強調社會、經濟和環境等綜合目標,貫通濱水公共空間、打通長期以來工廠區對濱水腹地工人新村的垂江交通,讓老百姓共享濱水美景與工業文化遺產。習近平總書記在2019年11月2日視察楊浦濱江時提出“人民城市人民建、人民城市為人民”,更是為楊浦濱江建設成為工業遺產保護利用和踐行人民城市理念的最佳實踐區與典范區明確了目標、提出了要求。

楊浦濱江是中國近代工業的發源地之一,該區域豐富的工業遺產資源呈現出時間早、類型多、分布廣、規模大等特點,是近代上海乃至全國都極具特色的地區。自1870年楊樹浦路修筑以來,全市水、電、煤等重大基礎設施和紗廠、修造船廠、造紙廠、制皂廠等工業制造企業相繼選址在楊浦濱江,與之配套的住宅、醫療、教育等設施也逐漸完善。盡管20世紀上半葉歷經戰爭磨難,但楊浦濱江一帶的工業基礎保留相對較好。

楊浦區積極踐行人民城市理念,堅持“保護第一、加強管理、挖掘價值、有效利用、讓文物活起來”的文物工作要求,深入推進工業遺產的保護利用工作,讓這片百年工業區煥發出新的活力。上海楊浦生活秀帶國家文物保護利用示范區的建設,在人民城市理念引領下,以工業遺產的保護利用探索為重點,形成一批可推廣的經驗和樣板,不但提升了示范區建設的顯示度和影響力,也體現了工業遺產保護利用對助力經濟社會高質量發展、服務人民高品質生活的示范作用。

歷史文化遺產是不可再生、不可替代的寶貴資源,保護好、傳承好歷史文化遺產是對歷史負責、對人民負責,也是城市建設發展進程中的一道“必答題”。楊浦濱江工業遺產在保護利用過程中形成三個經驗:

一是依據國際經驗,回應超大城市城市更新問題,傳承“一江一河”濱水空間中的歷史文脈。“一江一河”是上海珍貴的濱水空間資源,歷經世紀變遷,在發展形態上,從航運時期的“城市鏽帶”,向提升綜合活力的“城市客廳”轉變﹔在開發模式上,從外延式的“大拆大建”,向注重品質和內涵的“城市更新”轉變﹔在戰略能級上,從單一的“上海制造”,向能級更高的“濱水創造”轉變。

二是形成中國方案,建立了從點到線,從傳統到現當代,從生產到生活,系統性的保護利用體系,解讀好中國工業遺產深厚的歷史內涵和時代價值。習近平總書記強調,“要積極推進文物保護利用和文化遺產保護傳承,挖掘文物和文化遺產的多重價值,傳播更多承載中華文化、中國精神的價值符號和文化產品”。歷史建筑、工業遺產印刻著城市的基因,塑造著城市的文化底蘊和精神氣質。楊浦濱江在保護城市文化遺產的基礎上,通過系統挖掘梳理、科學研究闡釋,把上海百年工業、楊浦工業城區演進發展更加清晰、全面和生動的呈現出來,讓文物開口說話,讓楊浦濱江工業遺產保護利用的創建成果成為凝聚人心、增強家國情懷的紐帶和橋梁。

三是始終貫穿“人民城市人民建、人民城市為人民”理念,在城市更新中實現“見人、見物、見生活”,開放城市最中心區大規模的濱水核心岸線,將工業空間與生活空間相融合,把最好的資源留給人民、用優質的供給服務人民。“實施城市更新行動,加強城市基礎設施建設,打造宜居、韌性、智慧城市”,是黨的二十大報告提出的根本要求。楊浦濱江注重城市更新與歷史文化遺產保護有機融合,全面梳理、動態整合分布在城市場景中的文物資源,以“建筑可閱讀”等都市旅游創新方式,推動文物資源再挖掘、再發現,實現文物保護成果的再分享、再體驗,賦能城市的文旅功能和內涵。

未來,楊浦將繼續推動工業遺產全方面摸底、全要素保護、全方位賦能、全周期管理、全民性參與,尋求最合適的保護利用方案,助力城區有機更新、區域功能轉型。以期為國內外工業遺產的保護利用提供更多可復制、可推廣的經驗做法,為文物保護利用新的實踐、新的探索做出新貢獻。

放眼全球,工業遺產保護利用在我國還處在一個探索的起步階段,上海這些嘗試還有待時間的考証。我們有理由相信隨著上海城市的發展,楊浦濱江工業遺產必將更好地使其彰顯出歷史、文化價值和精神審美的意義,煥發出時代的光彩,成為體現人民城市與現代治理雙目標、理論與實踐雙引領、遺產保護與城市更新雙創新的典范樣本,為世界歷史文化遺產的保護貢獻中國智慧與楊浦方案。

作者

王林

上海交通大學設計學院教授博導

中國城市治理研究院責任教授

城市更新保護創新國際研究中心主任

(來源:上海楊浦)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量