讓居民群眾樂享生活,楊浦一直在“拼搏奮進”......

“城市,讓生活更美好”,是楊浦深入實施城市更新“六新”行動所圍繞的“命題”。城市更(gēng)新,讓城市更(gèng)新。“新”在城區面貌的蝶變,也“新”在居民生活的躍變。

“我們到底該留下什麼?是一種拼搏奮進的精神。”首部工人新村題材大型話劇《暖·光》導演石俊如是說。重現風貌、重塑功能、重賦價值,提升城區公共空間品質,讓居民群眾樂享生活,楊浦一直在“拼搏奮進”。

曾經一碗紅燒肉大家分、一叫就是百家應,如今這樣的鄉愁將登上話劇舞台

戲劇,無時無刻不與場域、地域發生著關聯。

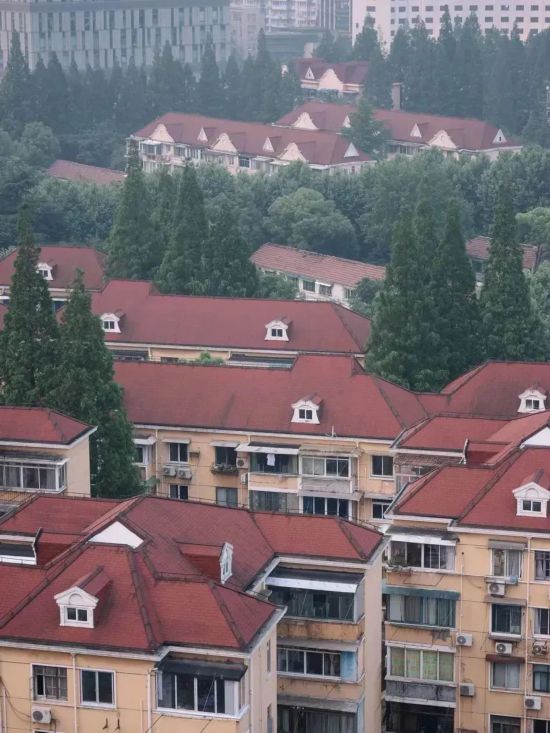

隔壁鄰居家做的一碗紅燒肉,總要拿來大家分﹔孩子想下樓玩游戲,扯嗓子一叫就是百家應……對很多楊浦人來說,工人新村是“一個時代、一個地區的集體記憶”。今秋,這樣的“集體記憶”將登上話劇舞台。

記者近日獲悉,今年11月8日—9日,首部以工人新村為題材的大型話劇《暖·光》將在YOUNG劇場開啟首演。該劇由楊浦區文旅局出品。

以工人新村為切入口,記錄下工人家庭的生活與城市發展的浪潮,是《暖·光》誕生的初衷。該劇講述了張、李兩家三代人在建造、擴建、改造工人新村的過程中,搬入、搬離到再搬入工人新村的經歷,通過平行敘事,呈現人物復雜的內心世界,譜寫了一曲工人新村的歌謠。

《暖·光》的編劇管燕草與導演石俊,正是在工人新村裡長大的一代。“工人新村一直在流逝,我會想,我們到底該留下什麼?是一種拼搏奮進的精神。”石俊說。

劇作正式發布前,曾舉行劇本研討會,著名學者毛時安、陳思和等對該劇進行指導。毛時安就曾在工人新村生活過。“描寫工人新村的作品,在中國話劇界是很稀少的。《暖·光》的出現,以藝術手法展現新中國成立后,中國共產黨切實改善工人階級生活水平的舉措,填補了一段歷史空白,正當其時。”毛時安表示。

復旦大學教授陳思和提出,工人新村不僅是懷舊,更有象征意義。“新中國成立了,工人才有了主人翁的地位和意識,創作中加強了人與人之間情感的塑造,突出工人新村這一特殊的象征意義。”

“這部劇是給在工人新村生活過、對工人新村有深切懷念的人看的,也是給不了解工人新村的人看的。”中國戲劇家協會顧問羅懷臻認為,“這是上海的一段歷史文脈。”

從“工業楊浦”到“創新楊浦”,楊浦的這條轉型升級之路,既走出了城區面貌的蝶變,也走出了居民生活的躍變。把工人新村的故事搬上話劇舞台,也是楊浦的一次創新。在《暖·光》的創作過程中,區文旅局作為出品方,不僅在資金上給予支持,還協助對接了長白228街坊、鳳南一村等採風點位,讓創作團隊重訪工人新村,重溫過去的記憶。

“未來,我們想為《暖·光》再打造一個‘濃縮版’短劇,讓它走進園區、社區、校區,進行宣傳、推廣、展示,讓更多人看到工人新村背后的故事。”區文旅局副局長劉曉莉表示。

曾經斷頭路亂象叢生,如今“小區門口有了新的停車位”

陳先生是楊浦欣園小區居民,也是車主,提起以前一出小區看到的場景,陳先生直言不堪回首:“一天到晚有小攤販聚集在馬路上,賣什麼的都有。僵尸車問題更嚴重,沒法管理,一片臟亂差。”包頭南路通往佳木斯路方向的部分路段,沒有完全貫通,由於該斷頭路段“無主”,一年來一直存在亂停車、亂擺攤現象,不僅影響環境美觀,還帶來不小的安全隱患。

而日前,記者從包頭南路國順東路路口向南拐彎進入斷頭路段后發現,曾經的亂象已經消失不見,取而代之的是一片規整的臨時停車疏導點。

記者了解到,這個疏導點於8月18日試點啟用。一頭設置了單向進、出口兩道閘,可自動感應車輛,內部清晰劃出了29個停車位,四周也布設了非機動車道隔離欄。“現在人車分流了,環境也整治得很不錯。”一位過路市民說。

當初,接到居民投訴后,長海路街道多次開展實地查勘,在此過程中還了解到,楊浦欣園居民飽受停車難困擾。於是,街道在區有關部門的支持和指導下,將斷頭路段改造成了臨時停車疏導點,緩解楊浦欣園等周邊小區的停車難問題。

“全小區400輛車,整合周邊所有資源卻隻能停放350輛左右。我們小區許多業主不得不把車停到對面的東岸新裡小區去,但還是無法滿足需求。”楊浦欣園小區物業經理吳慧敏告訴記者,“現在小區門口有新的停車位了,很多居民都來跟我說,對這個臨時停車疏導點很滿意。”

目前,臨時停車疏導點由楊浦欣園、東岸新裡的共用物業公司管理,並為這兩個小區的車主提供優惠停車服務,凡停車單次不超過8小時的,收費6元,單次在8小時至12小時之間的,收費12元。

后續,長海路街道還計劃開展環境微更新,增設路燈、監控等設施,同時與楊浦區建管委協商,為該路段上線“智慧停車”功能。“希望多開發幾個智慧功能,比如遠程查詢剩余車位的數量,方便車主停車。”長海路街道社區管理辦公室工作人員何夢琦表示,“在監管方面,我們也希望通過監控設備,實時發現疏導點內的風險問題,比如有老人摔倒了,或者發生了交通事故,系統可以及時反饋,便於有關單位進行妥善處置。”

曾經一說到加梯就顧慮重重,如今5棟樓集中簽約,居民將住上“智能電梯房”

“有時低層住戶不願加梯,是怕進度太慢,工期太長,期間產生噪音、揚塵和建筑垃圾,給生活帶來不便。”曾幾何時,在國一居民區說到加裝電梯,不少居民都是顧慮重重。

2021年11月,國和路611弄小區19號樓加梯工程啟動,採取的是“一段式吊裝”工藝,即現場勘測后,整台電梯在工廠內預制完成,然后直接進行一次性吊裝,如此一來,施工時間大大縮短。

“等電梯裝好,就再也不用爬樓了!”日前,國和路611弄小區內熱鬧起來,5棟樓加裝電梯集中簽約,很多居民趕來“圍觀”。值得一提的是,本次加梯同樣採用“一段式吊裝”工藝,盡可能提升工程效率,降低對環境的影響。

國一居民區建成於上世紀90年代,多為老式六層樓房,60歲以上老年人佔常住人口總數的一半以上,老齡化程度較高。19號樓加梯工程對於環境的“友好”,讓不少現場“打過樣”的居民看在眼裡記在心裡。居民的意願強了,自然推動了加梯項目的加速推進。

“我們會先在現場打基坑,打樁完成后,加梯的鋼結構外立面和電梯本體都在工廠內進行預制,再運抵現場進行吊裝。”代建單位相關負責人陳文杰介紹,“普通加梯要3個月左右,我們可以縮短至約40天,最大程度減輕對百姓日常生活的影響。”

如今科學技術飛速發展,電梯的“技術含量”也在提升。

前期將所有人臉數據錄入后,刷臉、上梯,電梯根據預錄信息直接將居民送上所住樓層。方便之余,還要安全。電梯內配備全景攝像頭和一台17寸顯示屏,進行全方位監測,一旦發生危險,后台客服立刻收到警報,並可通過顯示屏與梯內居民實時溝通。

如有訪客到來,居民還能通過手機端,遠程開放乘梯權限。“當然,部分老年人不擅長使用手機,或對人臉識別存在疑慮,我們會給每個居民發放電梯實體卡,讓他們坐得安心。”陳文杰表示。

據悉,本次集中簽約后,5棟樓的加梯工程預計於今年10月同步開工,最晚明年年初完工。

(來源:上海楊浦)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量