大江東︱產業偏重、能源偏煤、效率偏低?首屆碳博會這樣“解題”

“全球正在變暖,能源面臨危機。要達到‘雙碳’目標,非常急迫……”

“‘碳’已經來到我們身邊。不管是積極還是消極地應對,它很快將影響每家企業的經營、每個人的生活。”

“從全球范圍看,我們都在進行一場綠色的工業革命。”

……

6月11日至14日,首屆上海國際碳中和博覽會(以下簡稱碳博會)舉行。以“走向碳中和之路”為主題,碳博會聚焦綠色低碳技術、產品和成果的推廣宣介,搭建碳中和全產業鏈各類主體對接平台,促進經濟社會發展綠色低碳轉型。這是國內首個以碳中和為主題的博覽會,也是上海服務國家雙碳戰略的一項重要舉措。

2023上海國際碳中和技術、產品與成果博覽會·科學論壇現場

專家談雙碳目標、企業展示減碳產品,對這些首屆碳博會上的高頻詞,公眾或還有一些迷惑,大江東工作室試作詮釋。

什麼是雙碳?

雙碳是碳達峰與碳中和的簡稱。在2020年9月聯合國第75屆大會上,中國鄭重宣布:力爭2030年前二氧化碳排放達到峰值,努力爭取2060年前實現碳中和目標。

從2021年10月開始,我國建立碳達峰和碳中和的“1+1+N”政策體系,持續推進產業結構和能源結構調整,大力發展可再生能源,推動經濟發展和綠色轉型同步進行。

開展雙碳工作,是主動還是被動?

“應對氣候變化是我們自己要做,不是別人要我們做。實現碳達峰、碳中和是順應綠色發展的時代潮流,推動經濟社會高質量發展、可持續發展的必由之路。”6月11日,在2023上海國際碳中和技術、產品與成果博覽會科學論壇上,中國工程院院士、上海交通大學碳中和發展研究院名譽院長杜祥琬表示,推進雙碳是生態環境高水平保護的必然要求,也是縮小和主要發達國家發展水平差距的歷史機遇。

推進雙碳有哪些挑戰?

“減排幅度大、轉型任務重、時間窗口緊。”杜祥琬總結,因為產業結構偏重、能源結構偏煤、綜合效率偏低,我國要實現從碳達峰到碳中和,隻預留了約30年,明顯短於發達國家的50-70年。

在碳博會中國林業集團展台,工作人員介紹,我國每年有1.1億噸竹資源被閑置,如果能加工利用,替代鋼材、水泥、塑料等材料,每年可減少約4.48億噸的二氧化碳排放。

資源為何閑置?資源配置不合理、技術創新存不足、市場需求未開發等均是原因。

困難雖有,亦有解決之策。許多專家表示,通過加快技術進步和發展轉型,將實現高質量的碳達峰和如期碳中和。

科技進步的作用,受到格外重視。

中國工程院院士、清華大學碳中和研究院院長賀克斌表示,世界經濟將從對能源的“資源依賴”轉變為“技術依賴”,技術將成競爭焦點。必須對全社會能源生產和消費結構進行系統性重構,拿出全方位技術解決方案,才能實現能源系統的革命性轉變。

中國林業集團在碳博會上展示的特殊材質管廊

碳博會展示了哪些新產品新技術?

碳博會上,許多新產品、新技術讓人眼前一亮。

“用竹子代替鋼筋混凝土,靠譜嗎?”

中國林業集團展台,一個直徑超過3米的巨型棕色圓柱體管很吸睛。這是一種特殊材質的管廊,以竹子作為基底材料。在特定使用場景,可以代替傳統的鋼筋混凝土管廊。

“很靠譜,而且使用年限長、綜合成本低、環保減碳。”工作人員介紹,若每生產100千米這樣的管廊,消耗27萬噸原竹,能減少二氧化碳排放達11萬噸。

在能源轉型、節能增效展位的國家電網展廳,有個電動汽車虛擬駕駛艙,不少觀眾排隊體驗電動汽車模擬駕駛,體驗綠色低碳出行。

國家電網展廳電動汽車虛擬駕駛艙

2022年,上海新能源汽車充電量約為18億千瓦時,累計減少二氧化碳排放約225萬噸。截至今年5月底,上海市新能源汽車累計推廣規模達112.82萬輛,居全球城市第一。國網上海電力累計建成各類充電站點855座,充電設施超過12000台,形成以快充為主的城市公共充電網絡、高速服務區全覆蓋的城際快充網絡。上海市充電樁數量全國領先。

在上汽集團展台,上汽集團旗下多款自主新能源車,以及多款新能源核心零部件組團亮相。工作人員指著一款汽車內飾介紹,此內飾以菠蘿葉纖維替代真皮,與動物皮革相比可減重25%、減少98%碳排放﹔新研發的電子后視鏡,可有效減少風阻,降低1.6%的油耗,每公裡可減少4.6克碳排放。

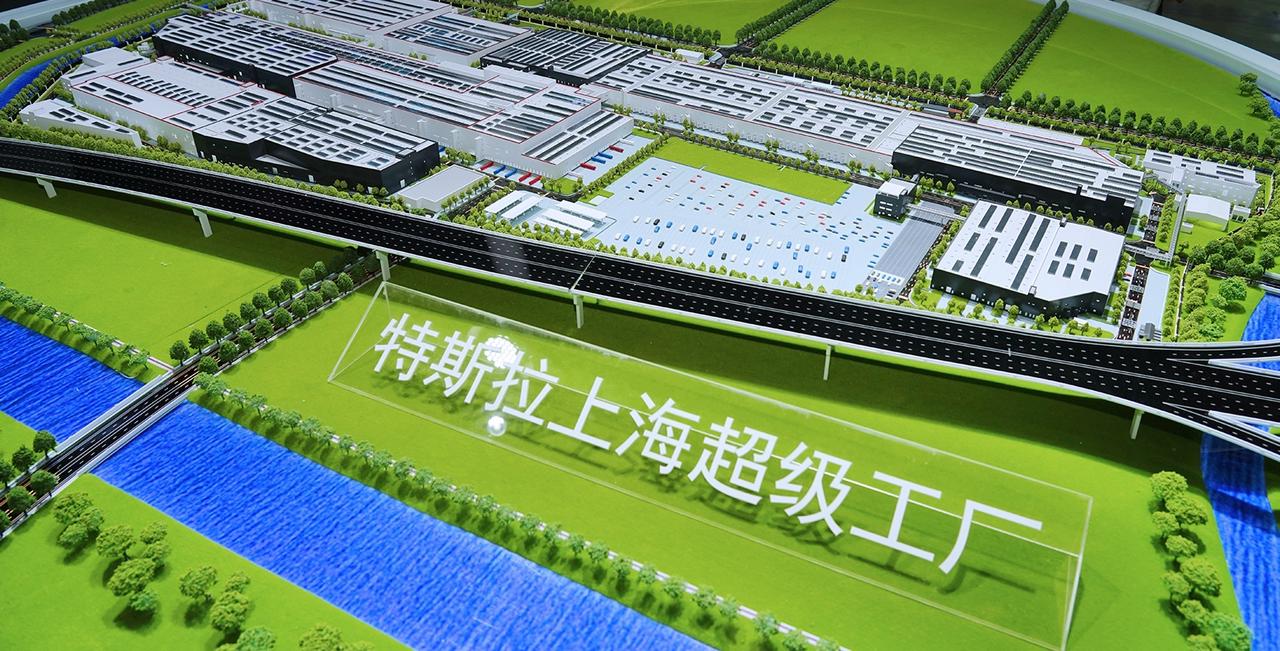

特斯拉展台首次展示了儲能的家用級產品,包括太陽能屋頂與特斯拉Powerwall電池。工作人員表示,太陽能屋頂可以為整個家庭提供100%的可持續再生能源。

特斯拉展台展示上海超級工廠場景

推動更多雙碳技術突破,專家有哪些期盼?

新技術迭出,讓人對雙碳目標充滿信心。但相關專家認為,還不夠,期待更多、更具突破性的科技產品。這有賴於各國科學家的緊密合作。

“氣候變化作為一項全球性挑戰,離不開全球性合作。”此次碳博會聯合發布了一份致力於以科技創新促進碳中和的《上海倡議》,特別提到加強該領域的全球協作。

《上海倡議》指出,必須打破碳中和領域的“研究孤島”,以開闊的眼光和思路,聯合國際科學力量,開展多學科聯合研究,加強全球協作和數據共享。僅靠一國之力,無法應對氣候變化等復雜問題。

有的專家還強調了發達國家的責任。

清華大學氣候變化與可持續發展研究院院長李政表示,“我想強調,合作是必需的,但發達國家應付出更大努力。”他在演講中引用了《自然》雜志的一篇報告。該研究測算發現,從2010到2022年,光伏領域全球合作讓美國和德國分別節省了200億、80億美元。假如這種合作被打斷,那麼未來10年,光伏發電成本會不降反升,升幅高達25%,無疑將對全球脫碳帶來巨大的負面影響。

碳博會一角。方敏攝

推進能源轉型,會否威脅能源安全?

實現碳達峰、碳中和的關鍵,是把能源結構從以化石能源為主轉向以非化石能源為主體。

在中國科學院外籍院士、中科院北京納米能源與系統研究所所長王中林看來,最有潛力的清潔能源寶庫無疑是海洋。他的團隊研發了一種新型器件,可使海浪起浮等傳統發電裝置無法利用的低頻動能轉化為電。“未來如果能大規模部署,那麼,隻需相當於北京市面積的一片海域,就可以滿足全國20%的用電量。”王中林暢想。

非化石能源受到各方重視,也引發部分人士擔憂:推進能源轉型,會不會威脅能源安全?

杜祥琬表示,能源轉型和能源安全並行不悖。“我們先立后破,‘立’就是發展可再生能源。我們先立,新房子沒有蓋好不要動老房子,能源轉型,越轉型越安全。”多一點可再生能源資源,更有利於能源體系的獨立性和安全性。

碳博會還在進行,思想碰撞、技術交流還在繼續。

走訪碳博會發現,實現雙碳目標是一場硬仗,不是輕輕鬆鬆就能實現的,需要大力推進綠色轉型和科技創新,更需要全社會動員,打贏實現雙碳目標這場硬仗,我們才能在綠水青山中繼續談天說地、探索生活之美。

(本文圖片除署名外均由受訪者提供)

(來源:人民日報中央廚房-大江東工作室)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量