以創新的藝術探索呈現脫貧攻堅、鄉村振興偉大實踐

話劇《蘭考》:一棵泡桐樹 三代鄉土情

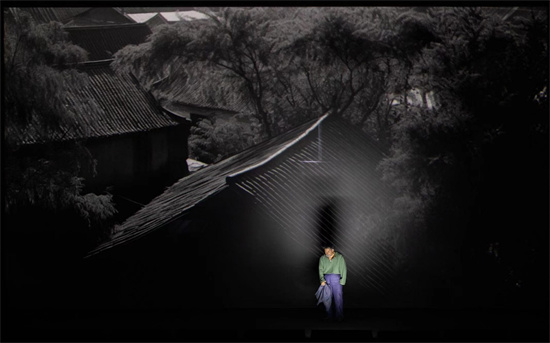

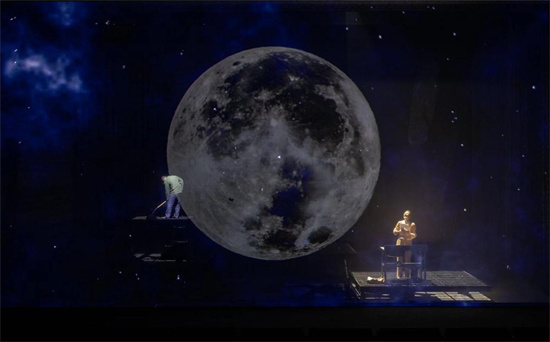

絢爛繁盛的泡桐花、漫天飛舞的黃沙、夜晚的窈窈樹影……

大幕拉開,扑面而來的大片視覺質感讓觀眾初見驚艷﹔一個村庄、兩個家族、三代人的故事,把蘭考近半個世紀的歷史畫卷徐徐呈現。

5月14日起,一部由上海戲劇學院、蘭考蘭興文化傳媒有限公司出品,上海戲劇學院青年話劇團與河南黃河藝術團聯合演出的原創話劇《蘭考》,在焦裕祿干部學院藝術中心劇場開啟首輪演出,讓觀眾看到並感受了一個全新的蘭考。這一天,正是焦裕祿同志逝世59周年紀念日。

舞台上桐花綻放,舞台下思緒萬千。一個人、一棵樹、一個產業、一種精神。這棵長在蘭考百姓心中的泡桐樹,不僅見証了幾十年的歲月變遷,更見証了當代蘭考脫貧攻堅、鄉村振興奮進的偉大歷程。

正如該劇編劇、上海戲劇學院院長黃昌勇所言:“我們希望這部作品成為新時代蘭考發展的一個見証,某種意義上也是中國當代鄉村現代化進程中的一個形象縮影。”

兩地情緣——

傳承焦裕祿精神,謳歌當代蘭考巨變

提到蘭考,人們會自然而然地想起焦裕祿,想起“風沙滿地、三害肆虐”的歷史記憶與畫面。

事實上,如今的蘭考,早已經發生了翻天覆地的變化——2017年,全國第一批率先脫貧摘帽,實現了昔日焦書記“敢叫日月換新天”的夙願。

上海到蘭考,坐高鐵隻需四個半小時。兩地的距離不僅因交通的便捷而快速拉近,更因千絲萬縷的文化情緣而緊密連接。2012年上海出品的電視劇《焦裕祿》,主演焦裕祿的就是上戲教授、著名表演藝術家王洛勇﹔蘭考泡桐被上海民族樂器一廠運用到樂器制作中,因地制宜地幫助蘭考贏得“中國民族樂器之鄉”美名,走出了一條企業與當地貧困群眾的雙贏之路……

“第一次到蘭考,前后逗留不過24小時,帶著很深的感懷,尤其是蘭考人的精神變化、脫貧后蘭考大地的新貌,讓我久久不能平靜。”初識蘭考,黃昌勇記憶猶新,“2021年冬天,正趕上當年第一次大面積的降溫天,我來到蘭考,考察焦裕祿干部學院尚未落成的劇場、參觀焦裕祿紀念館、看歷史上給黃泛區帶來災難的黃河最后一道灣,看到蘭考大地的蓬勃生機,尤其是蘭考人振奮的精神面貌,我震撼了!”

很快,雙方達成共識:上戲為蘭考培養一個藝術團﹔共同創作一部反映蘭考脫貧攻堅、鄉村巨變的舞台劇,在焦裕祿干部學院新建藝術中心劇場駐場演出。

《蘭考》既是一出講述新蘭考故事的作品,也是上海和蘭考兩地文化的一次牽手合作,以此共同打造新時代蘭考文化名片。

2021年12月,蘭考縣人民政府與上戲正式簽署合作協議,啟動包括藝術人才培養、藝術作品創作以及劇院管理方面的合作事項。值得關注的是,除了幾位主演,話劇《蘭考》中的一大半演員都來自上戲協助蘭考成立的河南省黃河藝術團,該團面向全國招聘戲劇演員,選拔了一批優秀的演員在上海戲劇學院表演系進行為期一年的培訓。

2022年7月,由黃河藝術團演員組成的蘭考表演研修班在上戲正式開班。9個月的封閉式學習,讓學員們對戲劇表演藝術有了全新的感悟,全身心地投入道這部反映新時代新蘭考的作品排練之中。

年輕的隊伍,新鮮的血液,昂揚的斗志,一朵朵承載著蘭考文化生命力的泡桐花在上戲悄然綻放。

泡桐破局——

奏一曲產業化精准扶貧的弦歌雅樂

近年來,無論是影視藝術還是舞台藝術,脫貧攻堅、鄉村振興都成為重要的關注點。“不過,我們更習慣表現重大事件和典型人物的宏大敘事,卻輕忽了一批扎根在那片土地上、對土地充滿深情的普通人。”如何實現題材上的開掘和視角上的創新,是主創人員在創作《蘭考》時必須面對的,“否則就會陷入重復和平庸。”

出走的年輕人、破敗的村庄、沒有盼頭的日子……曾經,“為什麼聶馬庄這麼窮”,是久久盤旋在劇中每個人物頭頂上方的陰影。話劇《蘭考》中,破局之物正是蘭考的歷史和象征——泡桐。

“泡桐是蘭考的意象,有其符號價值。焦裕祿當年帶領蘭考人民用泡桐防風固沙,今天泡桐成為蘭考走向新時代的一個依托。泡桐花開,唯美異常,是蘭考人民對美好生活的向往,所以我就把泡桐、把虛構的泡桐園的興廢變遷植入人物關系和劇情之中。”第一次到蘭考,黃昌勇就堅定了一個想法——泡桐一定要成為這部劇的經緯。

這一次,主創團隊把關切的目光投射到普通人視角上,其身后映射出的卻是一個群像。上海知青、蘭考老支書父女、古琴王等幾位重要人物均有真實原型,駐村第一書記的形象也融合了許多位模范村支書、模范第一書記的影子。劇中有一條故事主線——從守護一片泡桐園到制作一把古琴,正是真實的蘭考脫貧攻堅的故事之一。

2000年,上海民族樂器一廠與蘭考合作投資成立了上海牡丹民族樂器有限公司,成為蘭考當時規模最大的企業。2022年,上海民族樂器一廠索性把生產基地落戶在了蘭考。目前,全國民族樂器行業90%的音板都取材於蘭考泡桐。

徐鬆林是蘭考縣徐場村第一代斫琴師,他的兒子徐平衛也踏著父親的腳步,追隨上海牡丹樂器廠的師父學習后,做起了古琴生意,從夫妻二人的小作坊,發展到如今已經有20多人的規模。“當時焦書記種的泡桐為了防風固沙,沒想到泡桐在我們蘭考留下了巨大的‘綠色銀行’,所以我們這一輩要把焦書記種的泡桐做成最好的音板、最好的古箏。”徐平衛說道。

徐平衛所在的徐場村一共有105戶,現在有90戶都在從事民族樂器產業的生產和銷售,主要生產古箏、古琴、琵琶、二胡、軟柳等20多個品種。如今,徐場村的產品已經銷往全國各地以及東南亞20多個國家和地區,年產量達到10萬台,年產值已經突破了1.5個億。

“看到泡桐樹,想起焦裕祿。”當年焦裕祿帶領廣大群眾為防風治沙種下的泡桐樹,現在不僅成為蘭考大地的綠色屏障,更是作為民族樂器產業支撐,成為蘭考人民的致富樹。從“抗災樹”到“搖錢樹”,泡桐在蘭考大地上彈奏出了安民、興民、富民三部曲。

《蘭考》劇以獨特的創意和靈活的結構,把泡桐樹作為全劇的核心意象,將蘭考古琴制作業的前世今生貫穿故事始終,既體現了經濟社會發展中的因地制宜和傳承保護,也為連接蘭考的歷史與當下、城市與鄉村找到了文化之根。

薪火相傳——

青春力量書寫新蘭考,趕考路上作示范

初夏的蘭考,驕陽似火,高大俊朗、成片成蔭的泡桐隨風搖曳,為豫東平原帶來絲絲清涼。

5月14日到24日,話劇《蘭考》在焦裕祿干部學院藝術中心劇場首輪演出,不落窠臼的“普通人”故事視角開掘、農村題材現代化審視覺美都令人印象深刻,引發觀演熱潮。而舞台內外蘊含的青春力量,更向外界展現了新時代蘭考大地的蓬勃生機。

曾執導過《前哨》《繁花》等爆款作品的青年導演馬俊豐,在獲邀加盟《蘭考》時,最初的想法是“接不了”。“我是一個從小生活在城市裡的孩子,對農村生活完全沒有經驗,怎麼去導?”但幾次深入的蘭考採風,讓他徹底放下了思想包袱,“在排演《蘭考》的日日夜夜中,我始終被一股自然而濃郁、赤誠又質朴的情感所包裹,在這溫暖的創作氛圍中,在焦裕祿精神的籠罩下,面對著嶄新的蘭考,面對著一個個鮮活動人的生命,我內心感到無比踏實。我想邀請觀眾和我一起,回到鄉土,去觸摸這生機勃勃的大地。”

馬俊豐大膽地在排練方法上進行了靈活嘗試和創新探索,將民俗和敘事靈活融合,重視視覺審美和多樣化藝術手法的拼接,實時影像與直播讓觀眾眼前一亮,“《蘭考》一半多演員都來自河南黃河藝術團,我感受到鮮活的創造力,內心掀起無數巨浪,巨浪涌向觀眾席,涌向觀眾心中。”

“青春”正是《蘭考》主創團隊的特色之一。制作人徐晨子坦言,這部作品中,上戲舞美、表演、導演、戲文系以及創意學院等在校生及畢業生均挑起了大梁,出色地完成了演出創排任務。上戲專業化的創作制作團隊,為《蘭考》的創排提供了強有力的質量保証。

上海話劇中心著名演員劉鵬是該劇主演,“80后”的他坦言,最初是對李雪健老師主演的《焦裕祿》有深刻的第一印象,但那依舊是模糊不清的。直到親身來到蘭考排練演出的這些日子,自己才真切感受到了當地老百姓對這片土地發自內心的熱愛,“在路上,他們總會熱情地推薦我,去看看焦裕祿教育基地,去看看黃河的最后一道彎。如今的蘭考猶如干淨漂亮的花園,到處生機勃勃。到蘭考后,我不斷感受到這片土地對焦裕祿的愛。”

上戲大四學生葉澤坤,作為編劇助理也加入了創作團隊。他告訴記者,在正式排演前,導演組帶領大家一同前往蘭考進行採風,走訪當地的村落,和村支書、村民們聊天,融入到當地的生活中去。同時,也前往了當地的工廠、泡桐林及黃河灣口,切身感受蘭考這些年驚天動地的變化和背后無數人付出的心血。“這部作品中,我印象最深刻的,就是劇中‘砍泡桐’一幕,這一幕不僅僅是簡單的理念沖突,更夾雜了當時的時代背景,聶岳山和馬水生這對好友在時代的裹挾下隻得針鋒相對,聶馬兩家幾十年的恩怨糾纏也就此展開,這一幕讓整部舞台劇得到了升華,成為了一部時代色彩濃厚的農村史詩。”

首輪演出,場場爆滿,觀眾反響強烈。

中國劇協副主席、河南省文聯副主席、豫劇表演藝術家李樹建是《蘭考》的第一批觀眾,在觀演過程中,他感受到陌生感、代入感、新鮮感交織的體驗,看到了思想性、藝術性與戲劇性的融合,“整場演出像是一部大片,其中的表現手法值得戲曲學習,我非常希望兄弟劇種都能來看這部好戲,更希望我們河南省的眾多戲曲劇種都來嘗試移植,讓這部戲常演常新”。

這段時間,正在焦裕祿干部學院參加培訓的有不少“90后”“00后”學員,觀演后紛紛被劇中呈現的濃濃鄉土情懷、浪漫敘事手法和強烈視覺審美所震撼,有學員急不可待地在朋友圈晒出觀后感:“《蘭考》話劇沒有其他脫貧劇的影子,貫穿始終的都是一種鄉土情懷和詩情畫意——在泡桐林枝椏交錯的樹影裡,在老支書默默守林的滄桑回憶裡,在聶知秋的琴聲和不肯折腰的倔強裡,在每個聶馬庄村民對這片土地深沉的愛裡。”

“這個話劇不僅是一堂身臨其境的沉浸式藝術黨課,也是一個展示蘭考創業史、脫貧史、奮斗史的生動窗口。”一位觀看首演的黨員如是說。

首演驚艷亮相,話劇《蘭考》順利通過“大考”,贏得好評如潮。主創團隊卻並不滿足於此,目前正在緊鑼密鼓梳理各方意見,對作品進行再加工,“蘭考脫貧攻堅是一個偉大的歷史實踐,也是一個了解中國農村的新樣本,值得我們進一步總結、發揚。”(本文部分採訪素材由上海戲劇學院提供,攝影:尹雪峰)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量