去年上海作品登記量超38萬件,居全國前列,版權服務何以成為企業“及時雨”

自率先在全國實行作品免費登記政策以來,上海作品登記數量持續攀升。記者從市版權局獲悉,在國家版權局發布的《國家版權局關於2022年全國著作權登記情況的通報》中,2022年上海作品登記量38.2萬件,佔全國總量的8.46%,穩居全國前列。

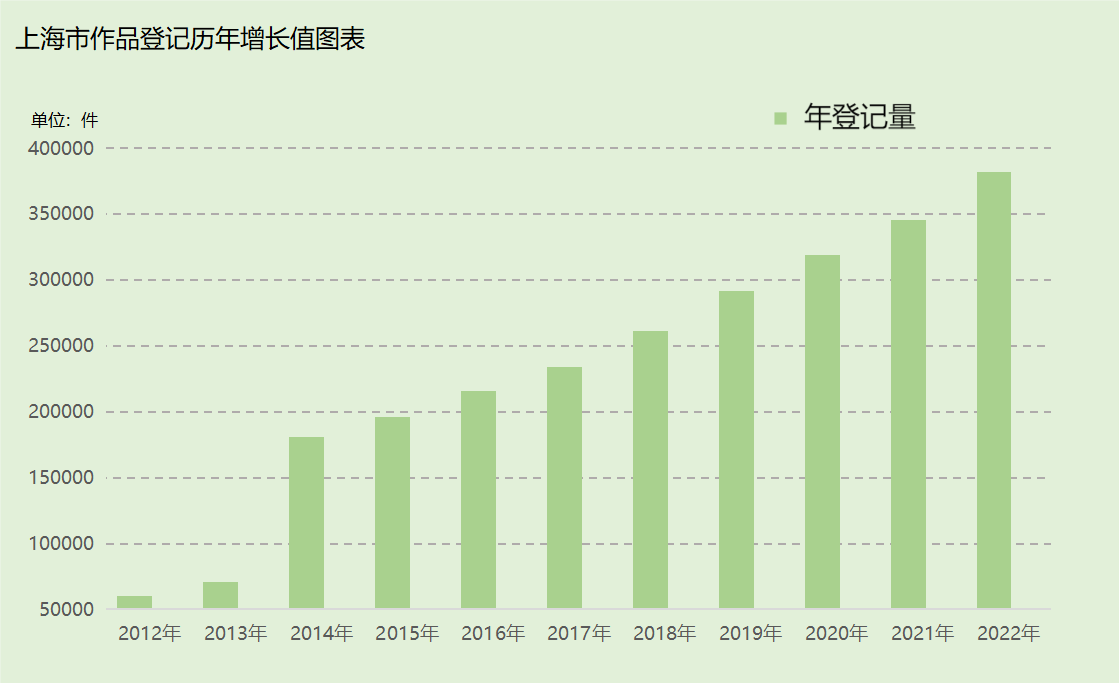

作品登記是版權公共服務的一項重要內容。近年來,上海作品登記數量年增幅保持在8%以上,從2012年的7萬件上升到2022年的38萬余件,作品登記的作用得到越來越廣泛的認同,版權服務促進創新發展的效能愈加明顯。“量的積累”之外,更要“質的飛躍”,本市版權相關部門多措並舉,創新機制,完善服務。

為推動作品登記更好地服務產業和實體經濟發展,市版權局先后在全市21家版權工作站設立作品登記服務窗口,與基層服務單位整合資源,協調互動,打通作品登記服務的“最后一公裡”。版權工作站圍繞作品登記開展版權進企業、進園區等宣傳活動,引導以版權為核心資產的企業先行開展登記工作。“安亭藥斑布紋樣中很多圖案都是傳統元素,屬於公共文化遺產。我們在傳承的基礎上進行創新,將這些紋樣與時尚元素結合,創作出更有新意的圖案。在嘉定版權工作站的指導下,這些新圖案都進行了作品登記,被印染在新產品上走向市場。”上海君韜文化創意發展有限公司負責人表示,“作品登記保護了我們的核心競爭力,也讓我們更有動力,創作更優秀的作品,開發更豐富的產品。”

通過一體化的作品版權登記保護應用平台,探索作品登記市、區兩級協同推進模式,“我們將作品登記納入區營商環境評價體系,鼓勵有條件的區採取措施激勵作品創作,鼓勵作品登記,實施優秀作品扶持計劃,推動作品的創作與轉化。”市委宣傳部(市版權局)版權管理處處長趙靖介紹。

針對自貿區內申請人急需取得作品登記証書的情況,自貿區版權服務中心開設了作品登記服務窗口,通過作品快速登記管理,讓確有需求的申請人搭上“登記快車道”。目前已有涉及文化藝術、互聯網音頻、圖片運營、短視頻、元宇宙等多個領域的6萬余件符合條件的自貿區作品,享受到快速登記的綠色通道,登記周期縮短至5個工作日,為這些作品價值轉化贏得了時間。包圖網負責人表示,傳統的版權登記方式手續較為復雜且時間較長,可能導致作品在未完成登記時就面臨侵權風險,“快速登記”模式提高了作品登記效率,成為企業版權保護的“及時雨”。

“高質量”要從源頭抓起,各區服務站引導申請人優先登記有較大轉化價值的作品,強化登記作品的價值導向和審美導向。通過搭建統一的作品登記網絡工作平台和制定統一的工作制度與規則,市版權局統籌各審核環節操作規范和時限要求,明確流程職責和權限,提高作品登記審核的規范性,利用技術手段進行智能審查輔助人工審查,探索建立全流程審核管理體系。“通過定期數據分析,我們將登記量較大的企業納入重點服務對象。在座談、走訪過程中,了解企業在版權登記、應用和保護方面的痛點和需求,指導企業結合自身實際,靈活運用區塊鏈存証技術等方法,比如‘劇本殺’市場存在的侵權現象,與文化管理部門建立了聯合監管工作機制,鼓勵劇本進行作品登記,加強引領以版權保護為核心的行業規范自治。”趙靖說。

以專業音頻分享平台喜馬拉雅為例,在商業運營中經常遇到需要出示作品登記証書的情況,作品登記申請需求強烈。面對大量作品,企業對如何高效准備申請材料有些無從下手。市版權局了解到企業的困惑后,主動安排工作人員帶教,指導企業梳理作品庫,規范填寫作品說明書等申請材料,有效降低了登記補正率。目前,平台上一些權屬清晰、積極向上、商業潛力大的作品順利完成了登記。

作品的價值體現在傳播和使用,作品登記的意義是為傳播和使用“保駕護航”。越來越多著作權人將自己的作品授權專業平台運營,但著作權人和平台往往分屬不同的作品登記管轄地,為平台一攬子申請作品登記帶來不便。針對這種情況,市版權局以國家版權創新發展基地(浦東新區)建設為契機,爭取國家版權局支持,探索以“著作權行為發生地”原則開展跨地域作品登記,為跨地區版權交易和授權安全提供有力保障。如在上海國際文物藝術品交易中心展出的外省市優秀藝術家參展作品、浦東圖書館展出的外省市兒童畫展作品、浦東新區科幻協會舉辦的科幻小說接龍大賽中外省市作者投稿的作品等,按照“著作權行為發生地”政策,享受了在上海辦理作品登記的“市民待遇”,幫助活動方明確作品權利歸屬。同時,圍繞用好用活上海紅色文化,市版權局還開展了紅色文創專題登記,全面梳理全市紅色場館名單,跨前一步主動對接,發動多家紀念館參與“制作紅色文創產品版權身份証”專項活動,為“樹德裡”“初心紅”等一系列紅色文創產品提供作品登記服務。

分享讓更多人看到

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量